Introducción

La diabetes es una enfermedad crónica donde la calidad de la atención tiene mucho que ver con la posibilidad de prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico de la enfermedad. La etapa puberal y la adolescencia son los periodos de mayor vulnerabilidad teniendo en cuenta los cambios biológicos y psicológicos que ocurren.

La transición de las unidades pediátricas a las unidades de adulto tiene un mayor riesgo de pérdida del seguimiento del paciente y aparición de complicaciones 1-4

Esta transición se realiza en cada país o región de acuerdo a los recursos de cada centro, con resultados diversos difíciles de uniformizar.

Se necesitan programas planificados y estructurados con participación del paciente, su familia y el equipo de salud, ya que los mismos han demostrado mejorar el seguimiento y reducir complicaciones 5-12).

En nuestro país no encontramos ninguna referencia de programas de transición de pacientes con enfermedades crónicas desde unidades de pediatría a unidades de adultos.

El objetivo de este trabajo es obtener información para un diagnóstico de situación evaluando la transición de adolescentes con diabetes hacia unidades de adultos

Material y métodos

Estudio retrospectivo, de 12 pacientes con diabetes mellitus (DM) que realizaron la transición de la unidad de diabetes pediátrica (UP) a la unidad de diabetes de adultos (UA) de nuestra institución.

La transición se realizó a los 15 años, momento en el cual, de acuerdo a las normas de salud del sector público en nuestro país, la asistencia de los pacientes continua en hospitales de adultos.

Los datos pediátricos se obtuvieron del análisis de las historias clínicas (que traen los pacientes desde la unidad pediátrica), de entrevistas con los pacientes y con la licenciada de enfermería de la unidad pediátrica.

Los datos de seguimiento se obtuvieron de la historia clínica de cada paciente que ingresa a la unidad de adultos.Todos los pacientes tuvieron entrevista con psicólogo al ingresar a UA.

Las variables analizadas fueron: edad al momento del diagnóstico, tiempo de seguimiento en ambas unidades, niveles de hemoglobina glicosilada (HBA1C), índice masa corporal (IMC), complicaciones agudas y crónicas.

Se consideraron las siguientes definiciones: buen control metabólico una HBA1C menor a 7.5%; presencia de insulinorresistencia(IR) por criterios clínicos(acantosis nigricans y/o sobrepeso-obesidad).

El grado de satisfacción del paciente en cada unidad se realizó por valoración cualitativa (muy buena, buena, regular, mala).

Se analizaron las variables cualitativas en porcentajes y las cuantitativas en medias, desvío estándar y rango. Para la comparación de las medias se utilizó test de t y para la asociación se utilizó chi cuadrado, en todos los casos se utilizó ᾳ=0.05.

Resultados

De los 12 pacientes analizados, 7/12(58%) son mujeres.

Al analizar el tipo de diabetes encontramos DM1 en 7/12(58.3%),DM1 con IR en 4/12(33.3%)y DM2 en 1/12(8.3%).

La presencia de IR se constata en 5/12 pacientes (42 %).

En los siguientes resultados se excluye el paciente con DM2.

La edad media de la población en estudio fue 16.5 ±1.5 (15-19) años.

La edad media al diagnóstico correspondióa 9.75±4,28 (2-14) años.

El tiempo medio de seguimiento en UP fue 5.4±4.7 años y en UA 1.2 ±0.86 años.

La media de controles anuales en UP fue 3,7 ± 1.7 y en UA6.6±2.3.

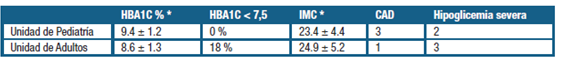

En la Tabla 1 se presentan los valores sobre control metabólico, episodios agudos de descompensación: cetoacidosis diabética (CAD) e hipoglicemia.

En ningún caso se encontraron complicaciones crónicas vinculadas a la DM.

Se destaca un desarrollo corporal adecuado para la edad, ningún paciente tenía peso o talla baja.

En cuanto a la transición, la misma comenzó a hablarse en las UP aproximadamente 3 a 4 meses previo al pasaje a la UA, en algunos casos incluso se logró la primera consulta con el equipo de adultos antes de efectivizarse la misma. Sólo 7/12 pacientes contaba con resumen de historia clínica del pediatra tratante.

El 58% de los adolescentes tuvieron acceso directo a la UA a las 24 horas, con el uso de nuevas tecnologías (vía web o WhatsApp).

En la UA se hicieron tareas de reciclaje individual en todos los casos y grupal a través de talleres (con participación del 75% de los pacientes en al menos una de las actividades).

El 100 % de los pacientes manifestó un grado de satisfacción bueno o muy bueno tanto en la UP como en la UA.

Discusión

La población de adolescentes portadora de una enfermedad crónica puede percibir la transición de una UP a una UA como una pérdida en su calidad de atención. Esto se aplica cabalmente a los adolescentes con DM113,14).

Los pacientes en su estadía en UP tuvieron una HBA1C media de 9.4% vs 8.6% en la UA, marcando una asociación estadísticamente significativa (p=0.037), lo que evidencia un impacto positivo durante el seguimiento en la UA.

A nivel internacional existen trabajos alineados con nuestros resultados (15,16), sin embargo, otros estudios muestran empeoramiento del control metabólico al pasar a unidad de adultos 17).

Los pacientes provenientes de pediatría tuvieron HBA1C mayor a 7.5% en todos los casos; luego de la transición al momento del corte el 18% de los casos tuvo HBA1C menor a 7.5%. En el estudio SEARCH en población adolescente con DM1, se alcanzó el objetivo metabólico en 32 % de los casos 18), valores superiores al nuestro.

Se plantea que las dificultades del seguimiento en la transición de la UP a la UA es una de las causas por lo cual empeora el control metabólico de estos pacientes 5,12), sin embargo en nuestro grupo destacamos que en todos los casos, un integrante del equipo de adultosfue quien estuvo exclusivamente dedicado al seguimiento de los adolescentes, y no hubo pérdida de pacientes en el periodo de 1 año; por lo que deberemos pensar en otros factores que estén vinculados al hallazgo referido.

El índice de masa corporal aumentóglobalmenteluego de la transición (sin alcanzar asociación estadística, probablemente por el bajo número de pacientes); esto está vinculado a insulinorresistenciaen una población de adolescentes con mayor requerimiento nutricional, aumento de la hormona de crecimiento y dosis mayores de insulina.

La participación del psicólogo dentro del equipo multidisciplinario, tiene un rol destacado teniendo en cuenta los cambios que viven los adolescentes, sumado a las dificultades que se presentan durante la transición (19).

Destacamos la participación de la licenciada enfermería como nexo entre ambas unidades, facilitando una transición ordenada, iguales resultados se han encontrado en otros trabajos 20,21).

La transición de pediatría a adultos, en el sector público en nuestro país se realiza precozmente sobre los 15 años, si lo comparamos con datos internacionales (si bien varía de acuerdo al país) donde ocurre sobre los 16 a18 años o aún más tardíamente, cuando el paciente alcanza autonomía en el manejo de la diabetes 22-25).

La edad temprana de transición hacia UA determina que los adolescentes no alcancen el conocimiento y las destrezas plenas para el manejo de la enfermedad. Esto hace necesario y justifica las tareas de reciclaje y educación que se hacen en forma individual y grupal, en la unidad de adultos.

El objetivo es que el total de los adolescentes tengan la posibilidad de contacto con launidad de adultos las 24 hs.

El grado de satisfacción fue evaluado por los adolescentes como bueno o muy bueno en todos los casos tanto en el servicio de pediatría como en el de adultos. En distintos trabajos internacionales sin embargo tiene mejor evaluación la asistencia en las UP que en las UA, probablemente por una dificultad en el seguimiento en estas últimas 26,27).

Las limitaciones del trabajo son: bajo número de pacientes, si bien abarca el total de los pacientes derivados al servicio de adultos, no se contemplan los pacientes derivados en este periodo a otras unidades de adultos, ausencia de consultas simultaneas entre el médico pediatra y el médico de adulto, no existió población control, falta de un programa estructurado de transición.

Conclusiones

Se evaluó la transición de adolescentes con DM1 desde la unidad de pediatría a la de adultos, con una mirada desde la unidad de adultos.

Visto los beneficios obtenidos en esta población de adolescentes con DM1, sería importante contar con un proyecto de transición que se aplique a todos los pacientes derivados desde la unidad pediátrica. Siendo el objetivo final mejorar la calidad de atención de los adolescentes con DM.