1. Introducción

El proyecto Hispanagrama (Zamorano Aguilar et al., 2020) se propone documentar y estudiar sistemáticamente la producción gramatical en los países americanos de la América del Pacífico y el Caribe. Con ello se persigue superar una visión de la historia de la lingüística en América que hasta el momento se había conformado a partir de hitos o autores canónicos, como es el caso de la figura del insigne venezolano Andrés Bello. En este trabajo nos ocupamos de un autor ecuatoriano2, José Nicolás Vacas, que resulta interesante en este sentido, ya que escribe un tratado de sintaxis que, por un lado, según reza en su título, está extractado directamente de la gramática de Bello; y, por otro lado, se concibe como manual para un centro regentado por la Compañía de Jesús, orden religiosa que comparte con los Hermanos Cristianos las funciones educativas en el Ecuador finisecular.

Para valorar la aportación de José Nicolás Vacas, en particular, como de la producción gramatical americana en general, resulta imprescindible combinar las vertientes internalista y externalista a las que se refería Brekle (1986), y analizar su tratado a la luz de las circunstancias en que fue escrito. Por ello, en primer lugar, ofrecemos una contextualización de la obra, partiendo de la reentrada de los jesuitas en Ecuador y llegando al entorno del colegio San Diego de Ibarra; y en segundo lugar, nos ocupamos de rastrear en la Sintaxis castellana las huellas de la gramática de Bello, así como de otras obras no mencionadas expresamente por el gramático ibarreño.

2. Contextualización

2.1. La reentrada de los jesuitas en el Ecuador

En la madrugada del 2 de abril de 1767, el rey Carlos III decretó a través de la conocida como Pragmática Sanción la expulsión de la Compañía de Jesús, acontecimiento que desencadenó a su vez su supresión en Francia (1764), la expatriación de España, Parma y Nápoles (1767) e incluso la posterior extinción de la Orden en 1773 (Giménez López, 2020). El decreto afectó, como es sabido, a los territorios españoles a ambos lados del Atlántico y particularmente al virreinato de Nueva Granada, donde se cerraron las misiones y se suspendió la Universidad Javeriana, sita en Santafé de Bogotá, en cuyo Colegio Máximo se impartían las cátedras de gramática, filosofía, teología y derecho (Jouanen, 1943). Una vez restablecida la Compañía por el papa Pío VII -el 7 de agosto de 1814, a través de la bula Sollicitudo Omnium Ecclesiarum- y tras la guerra civil de los años 1839 a 1842, se invitó al país a comunidades religiosas con el propósito de educar a la juventud en principios y valores, y se propició el regreso de los jesuitas para que, por un lado, participaran en la enseñanza secundaria, y, por otro, se encargaran de la evangelización de los pueblos indígenas del territorio neogranadino.

Los primeros jesuitas llegaron en 1844, pero lo hicieron en medio de una serie de corrientes de pensamiento que veían en ellos un obstáculo para la consolidación en las emergentes naciones americanas de una ideología distinta a la establecida durante siglos por la Corona española, que tuviese un perfil más laico y mantuviese separados iglesia y estado (Salcedo, 2004). Como consecuencia, el gobierno de José Hilario López promulgó el 18 de mayo de 1850 un nuevo decreto de expulsión de los jesuitas, esta vez de Colombia, que se marcharon inicialmente a países vecinos, como Guatemala y Ecuador.

Los jesuitas regresaron a Bogotá el 18 de febrero de 1858 con Mariano Ospina Rodríguez, quien había tomado posesión del cargo de presidente el 1 de abril de 1857, “para que ayudaran en la educación de la juventud y ‘para reparar las quiebras que su grey había sufrido en aquellos siete años de persecución y disolución social’ ” (Salcedo, 2004: 688), y se hicieron cargo del colegio de San Bartolomé, que por aquel entonces funcionaba ya como universidad (Marín Leoz, 2018). Sin embargo, los vaivenes políticos afectaron de nuevo a esta congregación en Colombia, de modo que Tomás Cipriano de Mosquera se levantó en armas en Bogotá el 18 de julio de 1861 y, tras alcanzar el poder, trató de reafirmar su autoridad intensificando el control estatal sobre la iglesia y promulgando una serie de decretos anticlericales, entre los que se encuentra el de una nueva expulsión de los jesuitas, que pagaban así el precio de haber sido favorecidos por su antecesor. La Compañía no ingresaría de nuevo en el país hasta los años ochenta, con el gobierno de Rafael Núñez, particularmente durante su tercera presidencia (1886-1887).

A consecuencia de los avatares que sufrieron en el país vecino, los jesuitas fueron llegando intermitentemente al Ecuador. Tras su expulsión de Colombia en 1850, fueron admitidos por la Convención Nacional, reunida en Quito en 1851, cuyos dirigentes no escatimaron elogios hacia ellos: “Si aquel decreto tan ajeno del siglo en que vivimos pudiese ser por alguna razon celebrado por los ecuatorianos, seria únicamente por habernos proporcionado el bien estimable de que privó á su patria el jefe de aquel Estado” (Establecimiento..., 1851: II). No en vano, el futuro presidente de la república, Gabriel García Moreno, se mostró siempre favorable a la congregación y ya en 1851 escribió el conocido opúsculo Defensa de los Jesuitas, lo que favoreció su ingreso en el país. En este texto proclama sus creencias religiosas y expone también su futuro programa de gobierno, principalmente en materia de educación pública. Así se desprende, por ejemplo, del prólogo “Al lector”: “No faltará tal vez quien me llame fanático o jesuita, porque en los momentos de que he podido disponer me he dedicado a escribir esta defensa: no importa. Soy católico y me glorío de serlo, si bien no puedo contarme en el número de los devotos” (García Moreno, 1851; apudBerthe, 1892: 163).

La llegada de los jesuitas fue recibida con entusiasmo en los círculos aristocráticos, pero no tanto entre los liberales: sus diferencias agitaron el clima político, que se terminó volviendo adverso a la congregación. A ello contribuyeron en gran medida las presiones del gobierno colombiano de José Hilario López, quien amenazaba incluso con la guerra si no se les expulsaba también de Ecuador.

Así, finalmente, salieron del país de nuevo con el general José María Urbina en 1852 (cuyo gobierno se extiende de 1851 a 1856) (Conte de Fornés, 2013: 72).

Los jesuitas no volverían hasta las reformas emprendidas por el mencionado Gabriel García Moreno, en el período comprendido entre 1859 y 1875. Este había sido desterrado por el general Urbina, de modo que viajó por Europa y estuvo dieciocho meses estudiando en La Sorbona. Allí se convenció de la necesidad de la iglesia para fortalecer la unidad nacional y a su vuelta, ya como presidente, propició la creación de un modelo educativo moderno en el país andino a través de la preparación de un cuerpo de especialistas dedicados a la enseñanza.

Convencido de que la instrucción pública era uno de los deberes esenciales del gobierno, confió la educación a distintas órdenes religiosas, entre ellas a la Compañía de Jesús, que volvió a Quito en 1862 para hacerse cargo de la organización de la enseñanza secundaria, mientras que los Hermanos Cristianos de La Salle lo hicieron al año siguiente, en 1863, para organizar la enseñanza primaria de los varones y las Hermanas de los Sagrados Corazones la educación de las niñas (Palacios Mieles, 2017: 36). En los años posteriores la Compañía retomó las misiones en la Amazonía y se ocupó de colegios, casas y seminarios en diversas ciudades del Ecuador: entre otras, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y también Ibarra, donde desarrolla su labor José Nicolás Vacas.

2.2. El colegio San Diego de Ibarra

La ciudad ecuatoriana de Ibarra, también conocida como San Miguel de Ibarra, es la capital de la provincia de Imbabura y está situada por encima de la provincia de Pichincha, sede de la capital Quito. Fue fundada en 1606 por orden del marqués Miguel de Ibarra y Mallea y de su historia cabe destacar, por la repercusión del acontecimiento para el autor que nos ocupa, que fue destruida en 1868 por un terremoto de gran magnitud que devastó toda la provincia.

El presidente Gabriel García Moreno tuvo una especial conexión con esta ciudad, pues a mediados de 1857 fue elegido senador por las provincias de Pichincha e Imbabura, donde presidió la Comisión de Instrucción Pública y fundó el periódico La Unión Nacional (Lezama, 2001: 267). De hecho, siendo senador, tras el terremoto fue comisionado por el presidente de la República para reconstruir la ciudad, a la que volvieron sus habitantes el 28 de abril de 1872. Al parecer, José Nicolás Vacas tuvo también protagonismo en las labores de reconstrucción3.

El primer colegio que funcionó en Ibarra fue el colegio San Diego, que fue creado en el año de 1826. Funcionó bajo la conducción de un rector eclesiástico y de profesores que enseñaron por vez primera en Ibarra filosofía, gramática castellana y religión.

En 1865 se transformó en Seminario Conciliar y fue dedicado a la formación de sacerdotes, pues este era requisito indispensable para la elección del obispado de Ibarra, que se produjo el 29 de diciembre de 1862. Tras el terremoto, se buscó la creación de un colegio nacional y en esta empresa participaron personajes notables de la sociedad ibarreña, entre ellos el propio José Nicolás Vacas, clave en la materialización del proyecto. Así, el 27 de octubre de 1884 se inauguraron las clases del colegio nacional San Alfonso, que hoy lleva el nombre de “Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre”, en recuerdo de su primer rector.

3. José Nicolás Vacas y su Sintaxis castellana (1899)

3.1. Autor

José Nicolás Vacas, hijo de Manuel Vacas y María Morán, nació el 6 de diciembre de 1834 y se dedicó desde muy joven al magisterio. Comenzó su labor docente en la enseñanza primaria, a la que dedicó 6 años, hasta 1857; y en noviembre de ese mismo año ingresó en el mencionado Colegio San Diego de Ibarra, dictando la Cátedra de Gramática y Latín hasta el año 1899; debido a una enfermedad tuvo que jubilarse, tras 42 años de servicio en la enseñanza secundaria (sumados a los 6 de la primaria). Fue, como decimos, una figura pública en Ibarra, y desempeñó varios puestos de responsabilidad4.

Como profesional de la docencia, escribió dos obras de índole lingüística, pensadas como manuales de enseñanza para el colegio Seminario: una Ortografía castellana, publicada en Quito en 1861 y el tratado que nos ocupa, su Sintaxis castellana extractada de varias obras, especialmente de la Gramática del Sr. Don Andrés Bello y dedicada á los estudiantes del Colegio Seminario de Ibarra, que publicó ya al final de su vida, en 1899. Este último resulta interesante por varios motivos: en primer lugar, es un tratado dedicado específicamente a la sintaxis, es decir, no es una gramática en sentido estricto, sino un manual ideado para ocuparse de una asignatura en concreto; en segundo lugar, está escrito en el entorno de la Compañía de Jesús, para ser utilizado en uno de sus establecimientos de enseñanza, por lo que supone una alternativa a los manuales lasalianos, muy presentes en el sistema educativo escolar del Ecuador de la época; en tercer lugar, declara seguir a Bello, lo que nos brinda la oportunidad de valorar la influencia real de este autor en la doctrina sintáctica reflejada finalmente en el manual.

3.2. Fuentes de la Sintaxis castellana (1899)

El de Vacas es un tratado dedicado específicamente a la sintaxis, es decir, a la gramática de segundo año en el plan de estudios. Aunque declara valerse de la gramática de Bello en el propio título, en su obra no hay mención explícita de ninguna fuente. Por tanto, uno de los propósitos de este trabajo será determinar la influencia real de autores del canon en dicho tratado, particularmente de una figura omnipresente en América, Andrés Bello.

Partimos de la siguiente hipótesis: dado que se trata de un tratado pensado para la educación secundaria, José Nicolás Vacas hubo de conocer, aparte de la gramática del venezolano, al menos los textos de la Real Academia Española, referente general en la mayoría de las gramáticas, por un lado; y, por otro, también los manuales de gramática de los Hermanos Cristianos: los libros de la congregación lasaliana se habían extendido por todo el país y otros varios países americanos, lo que incluso les granjeó ciertas envidias y acusaciones de monopolio. Aunque inicialmente fueron encargados de la enseñanza primaria, crearon manuales para los distintos ciclos de enseñanza y ya en 1894, años antes del tratado de Vacas, habían publicado su Compendio de gramática castellana, obra atribuida a Francisco Febres Cordero, el “Hermano Miguel”, dedicada específicamente a la sintaxis y pensada para el curso de segundo año (Montoro del Arco, 2023).

Entre unas fuentes y otras hay diferencias de gran calado. Desde hace tiempo se ha puesto de manifiesto el retraso que mostraban las gramáticas decimonónicas del canon (como las de Salvá, Bello o la RAE) en cuanto a la sintaxis, frente a los tratados de análisis que se fueron publicando en España desde la década de los 40. Estos adaptaron el análisis lógico y gramatical procedente de Francia, clave para la introducción de una visión de la sintaxis basada en la descomposición progresiva del discurso en sus partes más pequeñas como medio para demostrar la comprensión de un texto. El cambio de perspectiva que arrojaba el análisis lógico, fundamental para el desarrollo de los conceptos sintácticos y de las relaciones a distancia (y no de contigüidad) entre los componentes sintácticos, permitió desarrollar toda una teoría de la proposición y poner el foco en esta unidad y sus combinaciones, frente a las gramáticas que aún estaban organizadas en torno a la unidad palabra y sus clases, como ocurría con la de Bello.

Así, los textos de los Hermanos Cristianos beben directamente de los manuales franceses, en los que el análisis lógico ya había permitido el desarrollo de una sintaxis jerárquica basada en la proposición como eje vertebrador de la teoría.

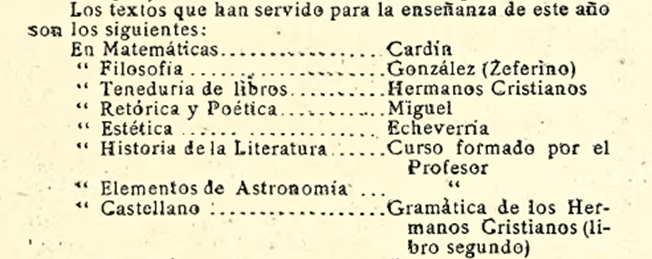

Sus textos fueron priorizados en Ecuador para la enseñanza primaria y secundaria, como se comprueba en el caso del colegio nacional San Alfonso de Ibarra, anteriormente mencionado, que declara haberlo utilizado durante el año 1899 (figura 1):

Por tanto, hemos de suponer que estos tratados hubieron de estar también en la órbita de José Nicolás Vacas, que, por añadidura, tuvo un papel protagonista en la creación de dicho colegio (Informe del ministro…, 1899: 17).

4. Análisis

4.1. Estructura de la obra

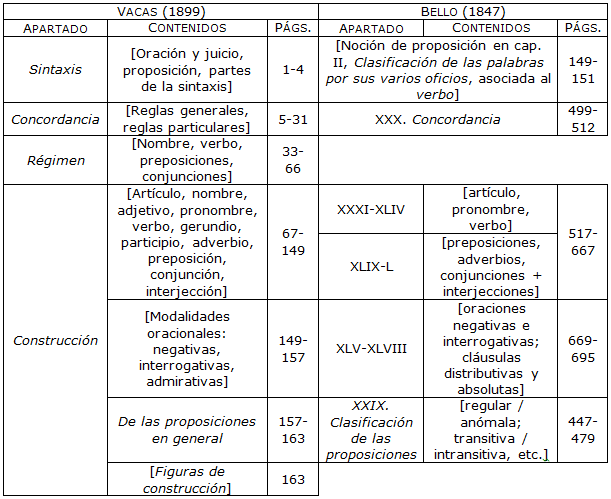

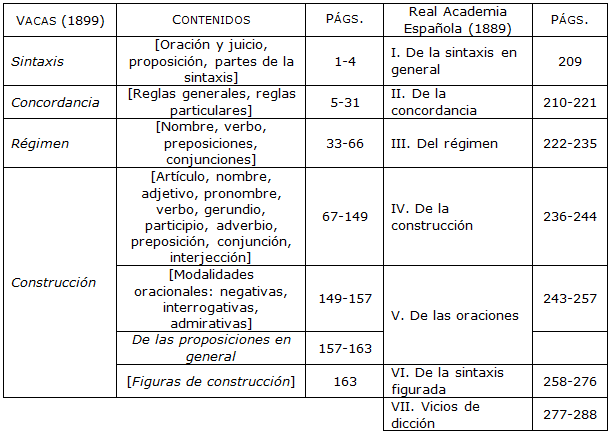

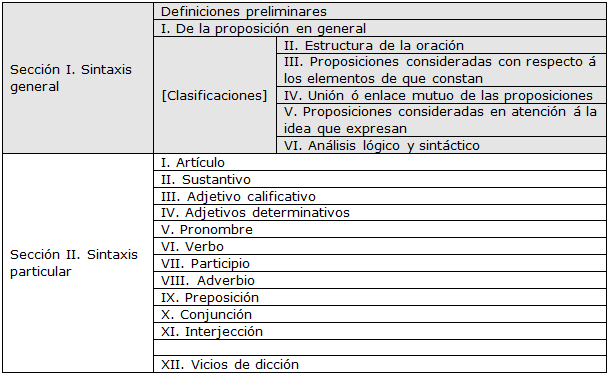

Lo primero que llama la atención es el contraste entre las fuentes declaradas y la organización de la doctrina sintáctica contemplada en la obra. En principio, la Sintaxis de José Nicolas Vacas no se parece estructuralmente en nada a la obra de Bello, como se muestra gráficamente en el cuadro 15. Bello no incluye, por ejemplo, el régimen, por considerar su estudio más propio de la lexicografía6, y tampoco dedica un apartado a las figuras de dicción, propias de la clásica sintaxis figurada (cuadro 1), contrario como era a una visión de la gramática sometida a doctrinas externas (como la del logicismo gramatical): buena muestra de ello es su rechazo a las explicaciones basadas en la elipsis, propias de las gramáticas filosóficas.

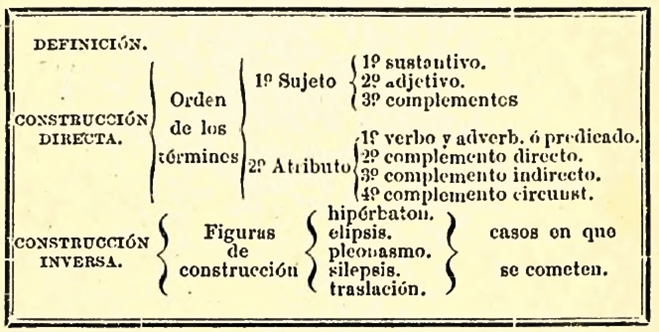

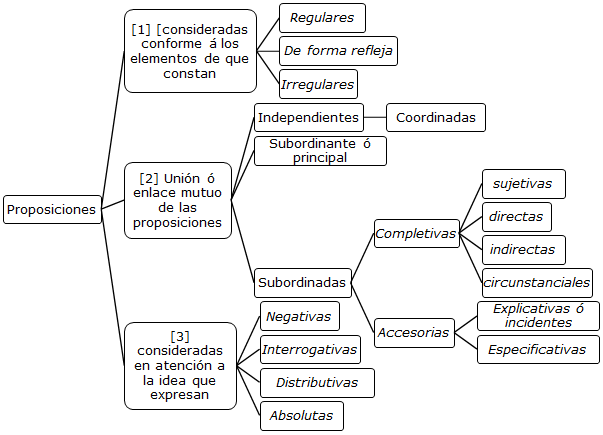

La estructura del tratado de Vacas tampoco se parece a la concepción del Compendio lasaliano. Como señalábamos más arriba, el Hermano Miguel organizó esta última obra partiendo ya de los principios de la corriente racional, o al menos de dos de los recogidos por Zamorano Aguilar (2022: 365): a) el desplazamiento del foco de atención de la palabra a la oración o proposición, que se comprueba en la ordenación de la información, partiendo de la proposición y sus características y llegando solo en segunda instancia a la sintaxis de las clases de palabras (vid. cuadro 2); b) la progresiva disolución del concepto de sintaxis figurada, aunque los Hermanos la siguen manteniendo, como se ve en el cuadro sinóptico de la figura 2, como “construcción inversa”.

Cuadro 2: Estructura de la sintaxis en el Compendio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1894)

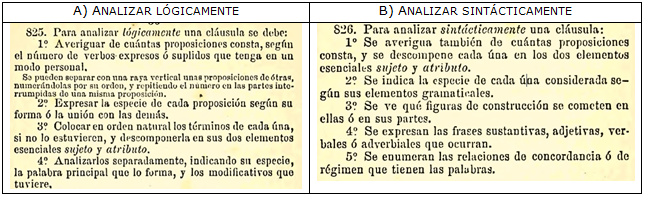

En el Compendio se ha operado un cambio fundamental: frente a una visión lineal basada inicialmente en la palabra, ahora se comienza por las relaciones al más alto nivel de complejidad, de arriba abajo, no de abajo arriba. En las vertientes tanto lógica como gramatical del análisis, se parte de la cláusula, se identifican las proposiciones y su relación, así como los elementos lógicos de los que consta cada una de ellas (sujeto y atributo), para pasar finalmente a las relaciones de construcción, concordancia y régimen (cuadro 3).

Cuadro 3: Analizar lógica y sintácticamente en el Compendio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1894)

Esta mudanza en la concepción de la sintaxis se había fraguado en España desde los años 40 del XIX en el seno de los tratados de análisis lógico (Calero Vaquera, 2008; Montoro del Arco y García Folgado, 2009), muchos de los cuales, sin embargo, intentaron encajar la doctrina sintáctica académica (basada en las relaciones de concordancia, régimen y construcción) en las prácticas analíticas, pero siempre como una fase ulterior del análisis que poco a poco va haciéndose más secundaria e incluso residual (Montoro del Arco, 2019).

Vacas trata de seguir en este punto fielmente a la Academia. No obstante, comienza por las unidades que son centrales desde la perspectiva racionalista (oración, juicio, proposición), para descender de inmediato a las relaciones sintácticas clásicas de la sintaxis académica desde 1771 (concordancia, régimen y construcción) y que siguen vigentes en la edición de 1889 (cuadro 4):

A continuación descenderemos al examen de las similitudes y diferencias del tratado de Vacas con respecto a Bello y las otras posibles fuentes en cuanto a las nociones sintácticas específicas de concordancia, régimen, construcción y proposición.

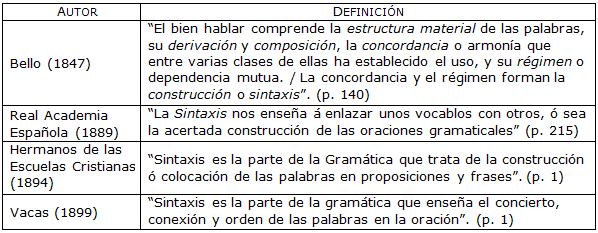

4.2. Definición de sintaxis

La sintaxis no es para Bello la parte medular de la gramática, en tanto que se trata aún de un tratado creado a partir de la unidad palabra. Bello define la sintaxis a partir de las nociones de orden y dependencia, de forma explícita en la segunda edición de su gramática (1850), en la que añade “que es lo que se llama Sintaxis”:

Habiéndose dado a conocer, aunque de un modo general, los varios elementos de que se compone la oración, es ya tiempo de manifestar el orden y dependencia en que los colocamos, que es lo que se llama Sintaxis. (Bello, (1847) 1981: 345, XXII. Estructura de la oración)

Vacas en este punto parece acercarse a los textos del canon -tanto a Bello como a la Academia-, en tanto que recoge las nociones de “orden” o construcción, concordancia (“concierto”) y régimen (“conexión”) entre palabras (cuadro 5).

No obstante, la glosa con la que acompaña el texto principal (a tamaño de fuente menor) deja entrever una concepción más abarcadora que la de Bello, que incluye las nociones clásicas de orden, régimen y concordancia, pero también las relaciones oracionales y, en general, todas las variaciones potenciales sobre la base de dichas nociones:

La conformidad que guardan unas palabras con otras y la expresión correcta de su mutua dependencia, están sujetas a cánones determinados, que no pueden transgredirse; mas en la coordinación ó combinación de las voces, sin salir tampoco de ciertos límites, pueden hacerse innumerables evoluciones, las cuales junto con la selección de términos y frases constituyen los diversos estilos casi tan variados como las fisonomías de los hombres.

Entre las palabras de una frase ó proposición hay, como en la sociedad humana, relaciones de parentesco ó afinidad, de subordinación, de identidad ó correspondencia de oficios y de mutua conexión. El estudio de estos diversos giros y combinaciones constituye la sintaxis de una lengua. (Vacas, 1899: 1, la cursiva es nuestra)

La definición sigue siendo tradicional, pero la concepción cambia al principiar la obra por la definición de oración. Es importante señalar, además, que en este texto ya ha desaparecido el concepto de sintaxis figurada, pues es sustituido por la moderna noción de “estilo”, basada en giros y combinaciones diferentes a las consideradas regulares o canónicas. Este cambio se explica, siguiendo a García Folgado (2013: 146), por la relación que la gramática contrae con la retórica en el ámbito escolar: “La gramática castellana, escolar, entra desde sus inicios en esa articulación, y con ella, entre otras cosas, se busca adquirir una competencia lingüística o literaria, es decir, se orienta hacia la maestría del discurso y la composición castellana, concebidos como ejercicios literarios”.

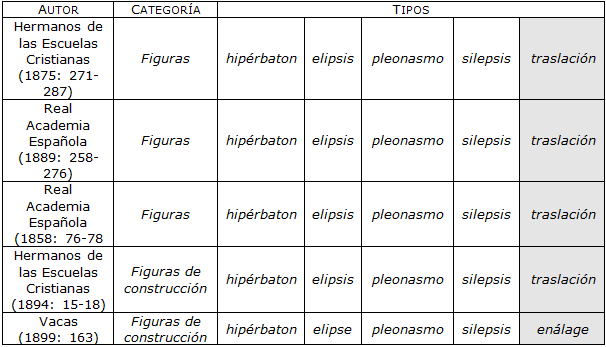

Como señala Zamorano Aguilar (2022: 384), “la sintaxis figurada pasa de considerarse un tipo de sintaxis en sentido negativo (…) en sus objetivos, siempre con relación a la sintaxis natural, a una sintaxis en sentido positivo (…)”. En efecto, la sintaxis figurada, aparte de tener un papel irrelevante en el marco del tratado, no se plantea como una inversión de los principios de una construcción hipotéticamente regular, sino como una construcción “especial”. Por ello, las figuras clásicas de la sintaxis figurada quedan relegadas a un pequeño rincón al final del extenso apartado dedicado a la construcción, cerrando el libro (cuadro 6).

En esto parece apartarse tanto de la RAE como del Compendio de los Hermanos Cristianos, que siguen manteniendo la doctrina académica (cuadro 6). Aparte, en el listado de figuras, Vacas se aparta de la tradición académica y sustituye la traslación por la enálage7, lo que sugiere, de nuevo, la existencia de una fuente distinta. Asimismo, coincide con otro texto ecuatoriano, el de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, al nombrarlas como figuras de construcción y no como figuras a secas.

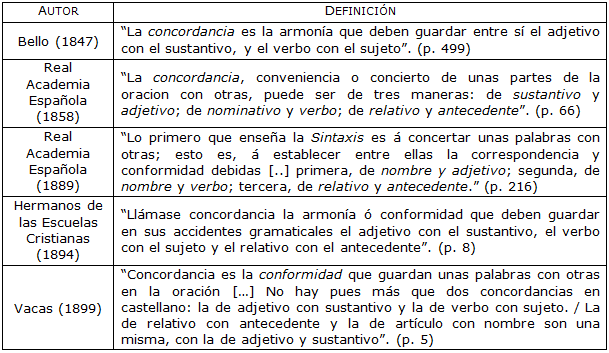

4.3. Definición de concordancia

La de concordancia es una noción bastante coincidente (vid. cuadro 7):

Sin embargo, Vacas de nuevo manifiesta cierto eclecticismo: parece optar por una definición clásica, cercana a la de la Academia, en la que utiliza específicamente el concepto de “conformidad” frente al de “armonía”, preferido por Bello. Sin embargo, se alinea con este último al considerar solo dos tipos de concordancia y no tres, como hacía la docta institución en sus distintas obras (GRAE, ERAE), así como los Hermanos Cristianos (cuadro 7).

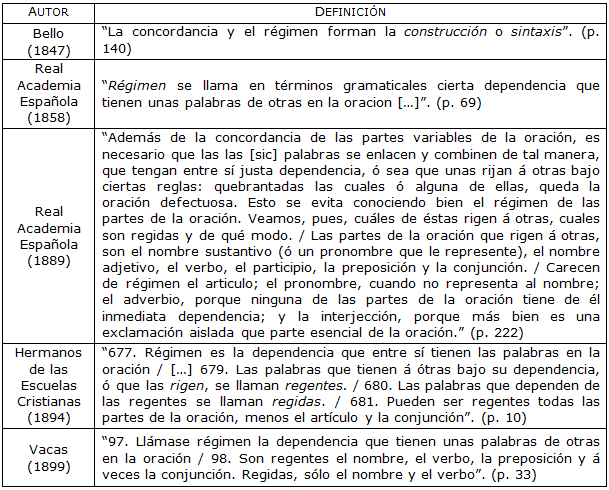

4.4. Definición de régimen

Para el régimen, la GRAE no da una definición, sino una explicación. Sin embargo, la definición explícita sí se encuentra en las obras menores, como el Epítome (ERAE). En todo caso, se define como “dependencia”, tal y como hace la mayoría de los autores, pero no Bello, que no da una definición tampoco. En esta ocasión coincide con lo que es mayoritario en los tratados peruanos del mismo período, como Zamorano Aguilar (2022: 393) ha señalado recientemente (cuadro 8):

Ahora bien, al distinguir las clases de palabras regentes de las regidas tampoco parece seguir de cerca ninguno de los modelos señalados.

4.5. Definición de construcción

La construcción, como señala Calero Vaquera (2007: 95), constituye un concepto equivalente al de sintaxis en la más pura tradición gramatical latina y renacentista: los griegos hablaban de syntaxis y los latinos de constructio (así lo traduce Prisciano), por lo que fueron utilizados como sinónimos en los tratados españoles.

A partir de la aportación de los enciclopedistas, comienzan a distinguirse y la construcción pasa a ser una parte de la sintaxis, junto a la concordancia y el régimen8. Tal y como es entendida por la RAE aún en esta época, parte de las palabras como unidad medular.

Es decir, si la oración es la unión de un sustantivo (que se identifica con el sujeto) y un verbo (que constituye el predicado) y el resto de las clases de palabras se sitúan alrededor y mantienen una relación de régimen con las demás, la posibilidad de que aparezca algún otro elemento intercalado que no mantenga una relación estricta de régimen (como la aparición de complementos) había de explicarse de algún modo. Ahí es donde comienza a distinguirse la construcción como un tipo de relación específica y distinta. En el Epítome (Real Academia Española, 1858) queda muy claro:

Llámase construcción en términos de Gramática, á otra especie de dependencia que tienen entre sí las partes de la oracion, más libre que la del régimen. Consiste sustancialmente la construccion en interponer entre una parte de la oracion y su régimen otras palabras.

Los siguientes ejemplos aprovecharán más que las explicaciones.

Interposición de un sustantivo: «El niño sin padre se llama huérfano.»

De un adjetivo solo: «El cordero tiernecito se llama recental.»

De un adjetivo con su régimen: «Un globo lleno de humo pesa menos que henchido de aire.»

De un participio: «El jabalí domesticado ha degenerado en cerdo.»

De un participio con su régimen: «El buey adiestrado á guiar la vacada se llama cabestro.»

Oración interpuesta: «Los peces que han sido cogidos con caña, red ú otro artificio, se llaman pescados.». (Real Academia Española, 1858: 71-72)

Sin embargo, en la GRAE la construcción sigue teniendo un valor más general, confundiéndose con el régimen:

La construcción de las partes de la oración es otra especie de vínculo que las une; pero no con tanta precisión como el régimen, sino con alguna mayor libertad, ya añadiendo unas, ya introduciendo otras entre las que van enlazadas por el régimen, para explicar mejor los pensamientos y evitar la uniformidad que resultaría si se guardaran constantemente en el uso las reglas del régimen y de la concordancia de las palabras. Constructiva es la concordancia, constructivo el régimen, pero sin esta otra parte, á la cual se da por antonomasia el nombre de construcción, si pueden formarse oraciones sencillas, no las complexas; y menos aún dos ligadas entre sí, ó una larga serie de ellas. Enseña, pues, este capítulo á combinar y completar los elementos explicados en los anteriores, concurriendo la doctrina de todos ellos á dar variedad y soltura á la frase, sin lo cual el lenguaje carecería de nervio y de atractivo. (Real Academia Española, 1889: 236)

Vacas manifiesta, como consecuencia, ciertas vacilaciones para explicar la construcción. En un principio, la define en términos más tradicionales, como la colocación u orden de las palabras en la oración:

151. Es la estructura de la oración y de sus partes; y como Sintaxis quiere decir construcción, esta parte se confunde con el todo. En las gramáticas se define - Construcción es la colocación ó disposición de las palabras en la oración. (Vacas, 1899: 67)

Sin embargo, al basar su concepto de construcción en la palabra y sus clases, toma aspectos relacionados con el régimen9, como hacía la Academia, e incluye también las particularidades del orden de las palabras, que se muestra, por un lado, en el uso de partículas de negación o de los pronombres interrogativos en las distintas modalidades oracionales y, por otro, en las figuras de dicción, que suponen alteraciones del orden natural propio de la sintaxis regular. Se hace mención de todo aquello que puede afectar al vínculo entre distintas clases de palabras tras agotar las relaciones de régimen o concordancia, fácilmente verificables desde un punto de vista formal. De este modo, la construcción se convierte realmente en un tipo de relación residual con respecto a las anteriores, una especie de cajón de sastre donde se arrojan todos los aspectos que llaman la atención en las relaciones sintagmáticas y que no se corresponden con la concordancia y el régimen.

4.6. Definición de proposición

Como ya mostró Calero Vaquera (2007: 101), Bello diferenció entre oración y proposición, reservando el primer concepto para lo que la tradición denominaba “cláusula”, esto es, “la expresión predicativa conceptualmente acabada” y el segundo para la unión de un sujeto y un predicado en situación dependiente:

308. Se llama oración toda proposición o conjunto de proposiciones que forma sentido completo: de que está alfombrada la ribera es una proposición perfecta, pero no es oración. (Bello, (1847) 1981: 271, en “XVI. Pronombres relativos, y primeramente el relativo que”)

Vacas hace lo mismo al comienzo, si bien esta distinción no es consistente a lo largo del tratado. De hecho, en la definición inicial de los términos básicos, se definen oración y juicio pero no proposición:

2. Oración es la expresión de un pensamiento ó el juicio expresado por palabras.

3. Juicio es la percepción de que una idea está ó no contenida en otra.

4. Las partes necesarias en toda proposición son dos: sujeto y atributo. (Vacas, 1899: 1)

Tan solo se hace eco de ello al final, exactamente en los mismos términos que Bello:

441. En esta obrita hemos empleado indiferentemente las palabras proposición y oración pero en rigor no son una misma. Oración es toda proposición ó conjunto de proposiciones que forman sentido completo. Las plantas de que se halla alfombrada la ribera, forman un conjunto armonioso, y dan al paisaje un aspecto encantador. Todo es una oración - de que está alfombrada la ribera, es una proposición. (Vacas, 1899: 162-163)

En este punto, la indistinción general entre los conceptos de oración y proposición parece corresponderse mejor con la visión de los Hermanos Cristianos:

602. Proposición ú oración es la expresión de un juicio ó de un pensamiento con palabras; v. gr.: Dios es misericordioso. 603. Se llama cláusula toda proposición ó conjunto de proposiciones que forma sentido completo; por ejemplo, Dios es misericordioso, porque perdona los pecados. (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 1894: 1)

4.7. Los elementos lógicos de la proposición

Con respecto a los elementos lógicos de la proposición, existían al menos dos posturas: una visión bipartita (sujeto y atributo) o tripartita (sujeto, verbo y atributo), que varían según los autores. En el caso de Bello, sujeto y atributo se siguen identificando con las categorías sustantivo y verbo (y solo en segunda instancia pueden ser acompañados de otros elementos, “modificándolos”, que se identifican igualmente con sus clases de palabras: adjetivo, verbo, etc.). Así lo expresa, por ejemplo, en el caso del atributo:

40 (23). En las proposiciones el niño aprende, los árboles crecen, el atributo es una sola palabra. Si dijésemos el niño aprende mal, o aprende con dificultad, o aprende cosas inútiles, o aprendió la aritmética el año pasado, el atributo constaría de muchas palabras, pero siempre habría entre ellas una cuya forma indicaría la persona y número del sujeto y el tiempo del atributo. Esta palabra es la más esencial del atributo; es por excelencia el atributo mismo, porque todas las otras de que éste puede constar no hacen más que referirse a ella, explicando o particularizando su significado. Llamámosla verbo. El verbo es, pues, una palabra que denota el atributo de la proposición, indicando juntamente el número y persona del sujeto y el tiempo del mismo atributo. (Bello, (1847) 1981: 151)

José Nicolás Vacas parte de la concepción bipartita, pero en su interpretación de estos componentes supera la identificación con la clase de palabra correspondiente y las concibe como funciones que pueden ser desempeñadas por diversas estructuras distintas a la palabra (“palabra, frase ó proposición”). No obstante, elige para ejemplificarlo la forma más sencilla del sujeto y el atributo, identificados con una sola voz (“Dios” + “existe”), siguiendo así el modelo de Bello:

7. El sujeto es siempre un nombre ú otra palabra, frase ó proposición que haga veces de nombre.

8. Atributo es lo que se atribuye al sujeto; esto es, lo que se piensa, juzga ó dice á cerca del sujeto.

9. En el atributo la parte indispensable es el verbo, sin el cual no hay proposición.

En la proposición Dios existe, Dios es el sujeto, existe el atributo. (Vacas, 1899: 1-2)

En la tradición filosófica, desde los Enciclopedistas, la complejidad de la estructura de los elementos lógicos se explicaba a partir de dos pares de distinciones: la que oponía simple a compuesto y la que oponía complejo a incomplejo (vid.Montoro del Arco, 2015). Sin embargo, Vacas la aplica de forma un tanto heterogénea y marca como simple / compuesto solo el atributo, pero no el sujeto:

10. El atributo es simple o compuesto. Simple cuando está formado por el verbo solo, como en el ejemplo anterior (Dios existe); compuesto cuando está formado por el verbo y otras palabras que se le agregan para completar y redondear el pensamiento; por ejemplo, Dios crió el mundo.

11. Las palabras que se agregan al verbo para completar el sentido se llaman complementos. (Vacas, 1899: 2)

Sin duda, la aplicación de los conceptos de simple/compuesto (aunque ya no los de complejo / incomplejo) proceden de fuentes distintas a la gramática de Bello. Los Hermanos sí se hicieron eco de ello, pues bebían directamente de las fuentes francesas:

610. El sujeto y el atributo son simples ó compuestos, incomplexos ó complexos.

611. El sujeto es simple cuando señala un solo objeto; v. gr. El hombre es mortal; -tú eres mi amigo.

612. El sujeto es compuesto cuando consta de dos ó más sustantivos que señalan objetos distintos, con complementos ó no; v. gr. Los cielos y la tierra publican la grandeza de Dios.

613. El sujeto es incomplexo cuando no está modificado por ningún complemento; v. gr. Dios existe.

614. El sujeto es complexo cuando está modificado por uno ó más complementos; v. gr. Dios, que es eterno, existe por sí mismo. (Hermanos de las Escuelas Cristianas, 1894: 2)

4.8. Clasificación de las proposiciones

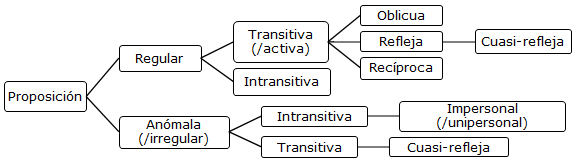

Sin entrar en mayores pormenores, en su clasificación proposicional Bello opone inicialmente proposiciones regulares e irregulares. La proposición regular “es la que consta de sujeto y atributo expresos o que pueden fácilmente suplirse”, mientras que las irregulares o anómalas implican la ausencia específica del sujeto o sustantivo (gráfico 1).

La relación entre las distintas proposiciones la recoge Bello en el capítulo XVI dedicado a los elementos morfológicos “Pronombres relativos, y primeramente en relativo que”, donde introduce los conceptos de proposición subordinante / subordinada (= especificativa) y principal / incidente (= explicativa):

309. La proposición especificativa se llama subordinada, y la proposición que de ésta depende subordinante. La proposición explicativa se llama incidente, y la de que ésta depende principal. (Bello, (1847) 1981: 271, XVI. Pronombres relativos, y primeramente el relativo que)

Puede comprobarse en los ejemplos siguientes del venezolano:

(1) Las señoras, que deseaban descansar, se retiraron

a. Las señoras se retiraron ( principal

b. que deseaban descansar ( incidente (explicativa)

(2) Las señoras que deseaban descansar se retiraron

a. Las señoras se retiraron ( subordinante

b. que deseaban descansar ( subordinada (especificativa)

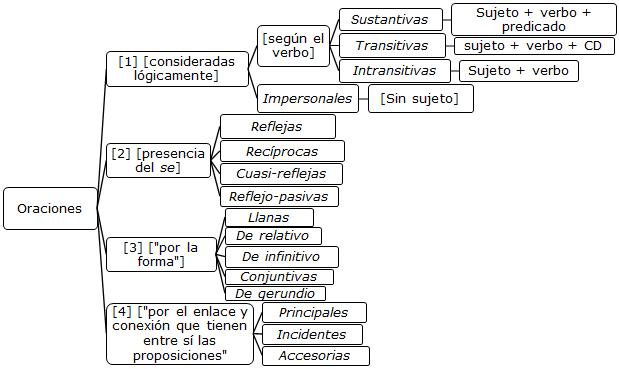

Vacas, por su parte, incorpora la relación entre proposiciones en el apartado que dedica a su clasificación (criterio 4, en gráfico 2). En este punto, hay una ligera variación, que resulta especialmente reveladora y que reside en el concepto de “accesoria”, que no encontramos en Bello. Al introducir la distinción, utiliza la misma ejemplificación que Bello10. Sin embargo, su interpretación es distinta.

El ecuatoriano engloba bajo esta última categoría tanto las construcciones subordinadas (= especificativas) como las incidentes (= explicativas) de Bello11:

Por el enlace y conexión que tienen entre sí las proposiciones se dividen en principales, incidentes y accesorias. Principales son las que encierran el pensamiento principal; incidentes, las que cortan el hilo de la principal; accesorias, las que se agregan á otras. (…) - El historiador debe buscar la verdad de los acontecimientos separando los hechos verosímiles de los fabulosos. El historiador debe buscar la verdad, proposición principal separando etc. proposición accesoria. Las estrellas son otros tantos soles que brillan con luz propia. Las estrellas son otros tantos soles, proposición principal, que brillan con luz propia, proposición accesoria. (Vacas, 1899: 162)

En esto coincide con los Hermanos Cristianos, en cuyo tratado las incidentes (= explicativas) pasan a ser directamente un tipo de las accesorias (junto a las oraciones compuestas con “pero” y “aunque”, por ejemplo)12. Por tanto, el término incidente, tal y como es utilizado por Vacas, remite a otra realidad bien distinta a la de Bello, que se acerca más a las completivas de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (gráfico 3).

Así lo demuestran algunos de los ejemplos del ibarreño, donde parecen identificarse como incidentes ejemplos de proposiciones circunstanciales (Vacas, 1899: 162):

5. Conclusiones

Los tratadistas del Ecuador desarrollan una teoría sintáctica necesariamente ecléctica, en la que se conjugan la tradición y algunos elementos innovadores, como el análisis lógico procedente de Francia.

En el tratado de José Nicolás Vacas se adivina la coexistencia de dos modelos distintos de enseñanza de la sintaxis. Por un lado, la uniformidad doctrinal favorecida por la RAE, apuntalada por la propia actividad pedagógica, inclina a veces la balanza hacia lo canónico y tradicional, es decir, hacia la continuidad de las reglas establecidas (desde la Península) y el respeto por la figura de Bello, quien aparece mencionado explícitamente en el propio subtítulo del tratado, con el objetivo de prestigiar la obra. Por otro lado, aun reconociendo la deuda con los textos del canon, en otros apartados se perciben indicios de un modelo sintáctico que bebe más decididamente de las fuentes francesas o de la interpretación americana de estas, y que se caracteriza por la adopción de la doctrina filosófica en torno al concepto vector de proposición.

Como es sabido, la teoría sintáctica hispánica del siglo XIX es totalmente subsidiaria de la francesa (Sarmiento, 1994: 170) y Ecuador no escapa a este influjo. En la etapa que nos ocupa, el foco se ha desplazado ya de la palabra a la oración, si bien se encuentran múltiples tratados mixtos, como este, con un planteamiento conciliador, en los que se mantiene una visión lineal de las relaciones (en donde el orden de las palabras es el eje que vertebra las relaciones sintácticas, y que se materializa en el orden, el régimen y la concordancia) y una visión jerárquica, en la que se perciben relaciones de dependencia semántico-funcional (por ejemplo, a través de la noción de “complemento” introducida por Du Marsais) (Martí Sánchez, 1988). Sin embargo, Vacas no llega a plantear ejercicios específicos de análisis y su tratado contrasta poderosamente con los logros que los Hermanos Cristianos habían conseguido ya en Ecuador para las enseñanzas primaria y secundaria.

No hay duda de que Vacas bebe, para los detalles, de la gramática de Bello, pero el peso de este autor no es en absoluto preponderante y su doctrina sintáctica no puede sino proceder de otras fuentes. Nuestra hipótesis inicial consistía en que estas últimas podrían ser las canónicas, especialmente la Real Academia Española, y también las generadas por la orden lasaliana en el Ecuador, pero lo cierto es que no se puede verificar una influencia definitiva de ninguna de ellas y hay indicios razonables (entre otros, el tratamiento de las figuras de construcción, el listado de palabras regentes y regidas, la caracterización de los elementos lógicos de la proposición y la clasificación proposicional) que sugieren la existencia de otra fuente distinta.