1. Objetivos y metodología

En este artículo pretendemos desarrollar un panorama de la educación en Chile entre 1800 y 1899 que sirva para comprender la gestación y evolución de los tratados gramaticales del periodo en investigaciones posteriores. Este objetivo general puede dividirse en varios específicos:

1) Conocer las fuentes primarias legales y de temática educativa pertenecientes al actual Estado de Chile a través de la compilación de un corpus.

2) Analizar a la luz de los datos históricos las fuentes documentales para reconocer actantes, figuras, instituciones e hitos relevantes en el desarrollo educativo chileno.

3) Esbozar un panorama de la educación de índole lingüística, particularmente sobre la enseñanza de la gramática.

Dentro del marco epistemológico y teórico de la historiografía de la lingüística, esta investigación tiene un carácter externalista, siguiendo la tipología de Brekle (1986), puesto que aborda aquellos factores que han condicionado la producción de textos e ideas lingüísticas. En esta ocasión tratamos la legislación y la forma en que afecta a la historia de la gramática escolar en Chile. Más concretamente, es posible clasificar nuestro trabajo dentro de la epihistoriografía (Swiggers, 2017: 76), que sirve como apoyo de la labor interpretativa a través de actividades que afectan a la calidad y profundidad de la investigación.

Asimismo, debido a que las fuentes primarias no son lingüísticas y a que se entrelazan datos relativos a la historia, sociedad, cultura y demás factores propios de Chile y su pueblo, optamos por realizar un análisis que conjugue de forma simultánea estas cuestiones. Llevaremos a cabo una exposición cronológica que parta de lo general, las constituciones, para alcanzar lo particular, las instituciones educativas y sus alumnos, en este caso, profesores. La razón principal que nos conduce a este planteamiento emana de la imposibilidad de disociar los sujetos históricos de sus productos, en este caso de sus textos, y a estos dos del contexto en que tienen lugar.

Más concretamente, nuestro objeto de estudio está centrado en los actantes educativos, considerados en dos sentidos: como representantes canónicos del debate y de las políticas e instituciones educativas y, por consiguiente, identificables, tales como Bello, Sarmiento o los hermanos Amunátegui, entre otros; y como el profesorado de los distintos niveles educativos, que es inherentemente anónimo, pero, a su vez, es el vehículo de aplicación de las tesis defendidas por los anteriores.

2. Contexto histórico

La historia de la enseñanza ha de investigarse obligatoriamente a través de los contenidos, métodos, enfoques y materiales que la han conformado y conforman. No obstante, igualmente importante es otro conjunto de textos por la influencia que ejercen sobre los primeros, pese a su lejanía en el objeto y en la intención: la legislación. En este sentido, como apuntan Serrano et al. (2013: 9), es necesario el paso de una historia progresiva y progresista hacia otra de carácter complejo y discontinuo, donde surja “el imperativo de estudiar la educación junto a las múltiples variables de una sociedad en sus específicas circunstancias históricas”.

De este modo, el surgimiento y la evolución de los Estados conlleva un obligatorio refinamiento del aparato legislativo, que en el caso educativo suele tratarse de un proceso de homogeneización de los currículos, que no siempre provoca un cambio tangible en las sociedades a las que se aplica. Este aspecto es más importante aún en el caso de Chile, puesto que fue conquistada y regida por los españoles desde aproximadamente inicios del siglo XVII hasta inicios del siglo XIX. Este dilatado periodo estuvo marcado por las batallas con los nativos y el surgimiento de nuevos Estados a su alrededor, pero también por una organización social en la que los españoles ostentaban la posición de poder, lo que se manifestaba en su participación en los puestos públicos y militares más importantes.

Tras ellos se encontraban los criollos, que controlaban gran parte del intercambio comercial y de los terrenos, seguidos de los mestizos, quienes conformaban la mayor parte de la sociedad, con trabajos físicos y militares o de pequeño comercio. Por último, en los estratos más bajos, se encontraban los nativos y, en un nivel inferior, los esclavos.

Por supuesto, el cambio dinástico de los Habsburgo a los Borbones también afectó a Chile, pero en esta ocasión se produjo un florecimiento minero, agrícola, industrial y comercial, junto con la entrada de textos provenientes de Europa y relacionados con la Revolución francesa (Silva Galdames, 1995: 97). No obstante, la pérdida de territorios europeos debido a la guerra de Sucesión Española obligó al rey a enfocar su atención en sus colonias, lo que resultó en el nombramiento de una serie de gobernadores que compartían “un proyecto común de conducción política, elaborado por la propia corte, empeñada en la creación de un Estado nacional” (Silva Galdames, 1995: 99), de entre los que destacó Ambrosio O’Higgins, quien desempeñó su cargo entre 1788 y 1796.

El reinado de Carlos III, en la línea marcada por los anteriores monarcas, consolidó el despotismo ilustrado y la difuminación de los límites entre la Iglesia y el Estado. Sin embargo, el poder económico y social que ostentaban los jesuitas junto con algunas de las tesis de sus pensadores sobre la validez del poder político de la monarquía sirvieron al rey para justificar su expulsión el 1 de abril de 1767, una orden de gran importancia en el territorio. Asimismo, en el apartado editorial y educativo, es necesario destacar que durante este periodo no hubo una imprenta en la colonia y que la única institución de enseñanza superior era la Real Universidad de San Felipe2.

En los inicios del siglo XIX, tuvo lugar el conflicto hispano-galo y la posterior abdicación de Fernando VII en favor de José Bonaparte. En este contexto, los criollos declararon su fidelidad al monarca en primera instancia, pero este apoyo disminuyó con el paso del tiempo y dio comienzo a un proceso de independencia complejo en el que se distinguen habitualmente los siguientes tres periodos “Patria Vieja” (1810-1814), “Restauración monárquica” (1814-1817) y “Patria Nueva” (1817-1823).

También fueron convulsas las décadas siguientes una vez instaurada la república con la guerra con España (1865-1871), junto con otras antiguas colonias, y la guerra del Pacífico (1879-1884), que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú por problemas de definición de las fronteras. Además, es reseñable la guerra civil acaecida en 1891, puesto que supuso, junto con la caída del gobierno de Balmaceda, la reducción de los poderes presidencialistas en favor de los congresistas, lo que dio lugar al periodo parlamentario que se extendió hasta 19253.

3. El desarrollo educativo en Chile: hitos, leyes, instituciones y actantes

3.1. Las constituciones chilenas desde 1811 hasta 1925

La inestabilidad política en España, como hemos apuntado, azuzó los movimientos nacionalistas chilenos, si bien permaneció una importante corriente afín a la realeza que tenía un marcado carácter reformista. El primer texto cuasicontitucional es el Reglamento de la autoridad ejecutiva, acordado por el congreso en 8 de agosto de 1811 (8/8/1811-15/11/1811), vigente hasta la disolución del Congreso por parte de José Miguel Carrera, quien ostentó el poder en exclusiva. A continuación, se estableció el Reglamento constitucional provisorio del Pueblo de Chile, subscripto por el de la capital, presentado para su subscripción a las provincias, sancionado y jurado por las autoridades constituidas (27/10/1812 - 6/10/1813), que establecía la independencia de Chile, pero con dependencia de la corona española (artículos III y V).

Este conato independentista desembocó en la aprobación del Reglamento para el Gobierno Provisional, sancionado en 17 de marzo de 1814 (17/3/1814-2/10/1814), que fue abolido con la reinstauración de la monarquía española. En los años siguientes, Bernardo O’Higgins se constituyó como una figura fundamental para la nación chilena por sus victorias frente a los realistas, lo que lo convirtió en Director Supremo de Chile. En este contexto se promulgó el Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile publicado en 10 de agosto de 1818, sancionado y jurado solemnemente el 23 de octubre del mismo (23/10/1818-30/10/1822), que no solo proporcionaba un gran poder a O’Higgins, sino que, por primera vez, ahondaba en necesidades más allá del campo militar y en el que destaca el poder otorgado a los doctores como miembros del Senado -uno de cada Universidad y elegido por su correspondiente Claustro- (artículo 18). Los dos fragmentos que recogemos a continuación demuestran el cambio de perspectiva adoptado en este nuevo texto legal (Proyecto de Constitución Provisoria para el Estado de Chile publicado en 10 de agosto de 1818, sancionado y jurado solemnemente el 23 de octubre del mismo):

Demasiadas luces teneis, Señores, para que no palpeis la necesidad de reconocer la deuda pública de crear un fondo (…) para dar educacion en todo el Estado; (…) sin gravamen de los pueblos (pp. XI y XII). Artículo 47 - Entre las facultades del Congreso se encontraba “(d)ar el plan jeneral de educación pública”, “(p)rotejer la libertad de la Imprenta”, “(p)rocurar se jeneralice la ilustracion” y “(h)acer todos los establecimientos que conduzcan al bien de la Nacion”.

Sin embargo, la abdicación de O’Higgins condujo al nombramiento de Ramón Freire Serrano, un gobierno en el que se elaboró la Constitución Política del Estado de Chile, promulgada en 29 de diciembre de 1823 (29/12/1823-10/1/1825). En ella se establece un Consejo de Estado con siete secciones entre las que destaca la de “Instrucción pública, moralidad, servicios, mérito nacional y negocios eclesiásticos” (artículos 31 y 32). El carácter moralista y religioso queda patente en el artículo 38, donde se atribuye al Senado la función de “(v)elar sobre las costumbres y la moralidad nacional, cuidando de la educacion y de que las virtudes cívicas y morales se hallen siempre al alcance de los premios y de los honores”, una cuestión que se debía someter a una evaluación presencial trianual en todas las provincias (artículo 58). Asimismo, se estipuló la estimulación de la imprenta siempre que contribuyese “a formar la moral y las buenas costumbres” (artículo 262).

Sin embargo, el conservadurismo moralista de este texto era una anomalía en el contexto liberal en que se desarrolló, lo que, junto con su complejidad, hizo imposible su aplicación. En este tiempo, los últimos militares españoles fueron vencidos y comenzó un nuevo debate político en Chile: el centralismo frente al federalismo, este último patente en la Constitución Política de la República de Chile promulgada en 8 de agosto de 1828 (8/8/1828 - 25/5/1833). Este municipalismo se concretó en la atribución de una serie de competencias como la instauración, cuidados y protección de las escuelas de primeras letras y la educación pública en general (artículo 122).

En la década de 1830, la llegada al poder de los conservadores con José Joaquín Prieto como presidente proporcionó una estabilidad política en Chile, en contraste con el resto de las colonias colindantes. Para facilitar este proceso, se creó la Constitución Política de la República de Chile jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833 (25/5/1833 - 18/9/1925), de marcado carácter centralista, que se valía de un electorado pequeño y controlado por el poder ejecutivo. Los votantes debían ser chilenos, mayores de veinticinco años, si eran solteros, y de veintiuno, si estaban casados, y que supiesen leer y escribir (artículo 8). Esta última condición no se implantó hasta 1840, como se recoge en el artículo 1 de las disposiciones transitorias, ya que debía venir acompañada de un “plan general de educación pública”, tal y como se consigna en artículo 5 del mismo apartado. De nuevo, el ámbito educativo es de gran interés en este texto, como puede verse en los siguientes artículos:

Articulo 18. Corresponde á las Municipalidades en sus territorios: (…) 2.º Promover la educación, la agricultura, la industria y el comercio. 3.º Cuidar de las escuelas primarias y demas establecimientos de educacion que se paguen de fondos municipales”. Artículo 153. La educación es una atencion preferente del gobierno El Congreso formará un plan jeneral de educacion nacional; y el Ministro del despacho respectivo le dará cuenta anualmente del estado de ella en toda la República. Artículo 154. Habrá una Superintendencia de educación pública, a cuyo cargo estará la inspeccion de la enseñanza nacional, y su direccion bajo la autoridad del Gobierno.

Posteriormente, en la tercera reforma a la que fue sometida esta Constitución, que data del 13 de agosto de 1874, se incluyó entre los derechos de los chilenos la libertad de enseñanza, asimilado al permiso de reunión, de asociación y de peticiones a las autoridades. Según Concha Albornoz (2021: 3), esta modificación se debía al conflicto entre conservadores, quienes pretendían crear instituciones educativas privadas, y liberales, defensores del control por parte del Estado. El resultado no fue el esperado por los primeros, ya que, pese a crearse estos nuevos centros, sus alumnos eran examinados por los profesores de los liceos estatales hasta pasada la segunda mitad del siglo XX4.

3.2. Ministerios e instituciones educativas (1813-1899)

Una vez planteados el desarrollo histórico y constitucional chileno durante el siglo XIX, nos adentramos en las principales leyes e instituciones educativas. La primera a la que se ha de hacer mención es el Instituto Nacional, fundado en 1813, que presentaba un carácter republicano, anticorporativo y católico, y cuyas bases ideológicas partían del republicanismo clásico y las corrientes europeas de la Ilustración, el racionalismo y el liberalismo (Serrano, 2010; Huidobro Salazar et al., 2020: 271)5. El germen de sus postulados se encuentra en la labor de Juan Egaña, Camilo Henríquez y Manuel de Salas de 18116. Esta institución debía absorber todos los establecimientos educativos existentes y servir para formar moral e intelectualmente a los habitantes de Chile, ya fuesen hombres o mujeres, en el que se diese cabida a todos los saberes (Silva Castro, 1953: 5-7).

Las funciones educativas recayeron bajo el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública en la Ley Orgánica de Ministerios (Decreto 1/2/1837) y cuyo primer ministro fue Diego Portales, quien debía llevar a cabo las siguientes funciones educativas: la inspección, la dirección, la economía y el fomento de los establecimiento de educación pública, así como de museos y bibliotecas públicas; la autorización de la apertura de instituciones educativas y el control de la dotación económica de los individuos implicados (artículo 3). Destacamos de ese mismo artículo las funciones relacionadas con la imprenta y la entrada de personal y productos científicos culturales foráneos a continuación:

31. Todo lo relativo a viajes y expediciones científicas, introduccion de literatos, profesores y grandes artistas en el pais.

32. Todo lo relativo a imprentas, diarios, periódicos, revision e introduccion de libros, u otros objetos pertenecientes a ciencias o bellas artes, en el territorio de la República.

Esta organización ministerial se mantuvo hasta la Ley 21/6/1887, donde se constituyó el Departamento de Justicia e Instrucción Pública con las siguientes funciones educativas (artículo 4): 1) el desarrollo y fomento de la instrucción pública, 2) la dirección y economía, policía y fomento de los establecimientos educativos, así como la supervigilancia de todos los demás; 3) la creación y conservación de los museos, bibliotecas, observatorios astronómicos y meteorológicos, y de los depósitos literarios y de Bellas Artes; y 4) la organización del Archivo General del Gobierno. Este proceso de emancipación del ámbito educativo culminó con la Ley n.º 1296 (Ley 15/12/1899), en la que, por primera vez, nos encontramos frente a un Ministerio de Instrucción Pública, pese a que ambos dependían de un mismo ministro (artículo 1), y con las funciones señaladas previamente.

El modelo que se tomó para la creación del llamado Estado Docente fue el napoleónico, que cargaba la responsabilidad de la educación en el gobierno. Tanto la institución que centralizaba la educación como la organización gubernamental en este siglo afectaron de forma directa, a través de la diversa legislación, e indirecta, a través de la suscitación al debate, a la educación. Como prueba de ello tenemos la corriente reformista desarrollada a lo largo del siglo XIX, que está representada institucionalmente por las figuras de Bello y Sarmiento7 y su debate sobre la educación: mientras que el venezolano afrontaba el problema de arriba abajo, es decir, mediante la creación de una élite cultural que formase a las masas, el argentino lo hacía de abajo arriba, a través de una formación generalizada8 (Labarca, 1939: 102-106). Si bien Bello fue el más aceptado, lo que hizo que se extendiese su Plan de Estudios Humanista -que establecía la educación secundaria como la más importante por ser aquella a la que accedían las élites y que abandonaba el ámbito práctico-, la postura de Sarmiento no fue eliminada, sino que ambos se distribuyeron en dos instituciones: la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores, respectivamente.

En relación con la primera, creada en 1842 (Ley 19/11/1842) como sustituta de la Universidad de San Felipe (Decreto 17/4/1839), debía actuar como superintendencia de la educación pública conforme al artículo 154 de la Constitución de 1833 (artículo 14). Se planteó una división en cinco Facultades -Filosofía y Humanidades, Ciencias Matemáticas y Física, Medicina, Leyes y Ciencias Políticas, y Teología (artículo 3)- y se les asignó una serie de funciones a cada una, de entre las que destaca la regulación de las escuelas primarias, tanto en su funcionamiento como en los materiales que se han de utilizar, haciendo especial énfasis en “la lengua, literatura nacional, historia i estadística de Chile” (artículo 8)9.

Con respecto a la segunda, fundada también en 1842, tuvo como objetivo la resolución del precario estado en el que se encontraban las escuelas chilenas pese a los buenos resultados que obtuvo durante los primeros años el método lancasteriano10 (Labarca, 1939: 113).

Las labores de dirección, inspección y jurisdicción asignadas a la Universidad no pudieron cumplirse conforme a las necesidades reales, por lo que en 1846 se sustituyó esta supervisión por un conjunto de visitadores provinciales de instrucción primaria, cuyos inspectores provenían de las primeras promociones de la Escuela Normal de Preceptores (Muñoz Hermosilla, 1918: 135). Desde la Ley General de Instrucción Primaria (Ley 24/11/1860), la inspección estaba compuesta por un Inspector General, miembro del Consejo de Instrucción Primaria y un Visitador de Escuelas por cada provincia, que dependía del Ministerio11.

En esta misma ley se estableció, como respuesta a la amplitud de los objetivos del Instituto Nacional y a la consiguiente indefinición de muchas de sus estructuras, una división en dos escuelas (artículo 3), además de la gratuidad y universalidad de la enseñanza, con las siguientes materias:

Habrá dos clases de escuelas, elementales i superiores. En las primeras se enseñará por lo menos lectura i escritura del idioma patrio, doctrina i moral cristiana, elementos de aritmética práctica i el sistema legal de pesos i medidas. En las superiores, a mas de los ramos designados, se dará mayor ensanche a la instruccion relijiosa, i se enseñará gramática castellana, aritmética, dibujo lineal, jeografía, el compendio de la Historia de Chile i de la Constitución Política del Estado, i si las circunstancias lo permitieren, los demas ramos señalados para las escuelas normales. En las escuelas superiores para mujeres sustituirá a la enseñanza del dibujo lineal i de la Constitucion política, la de la economía doméstica, costura, bordado i demas labores de aguja.

Como emana del fragmento anterior, existía una necesidad e intención de ampliar la lectoescritura, reduciéndose la enseñanza gramatical únicamente al ámbito de la escuela secundaria y masculina; mientras que la femenina tenía un carácter mayoritariamente profesional. A pesar de esto, no fue hasta el denominado “Decreto Amunátegui” (Decreto 6/2/1877), promulgado por Miguel Luis Amunátegui cuando ostentaba el cargo de ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, cuando se permitió a las mujeres realizar exámenes para obtener títulos profesionales en las mismas condiciones que los hombres12.

La educación secundaria y superior, por su parte, también sufrió cambios que están recogidos en la Ley 9/1/1879. En ella se establecía la creación de una institución dedicada a este nivel en cada provincia y su carácter gratuito (artículos 1 y 2), pero también la constitución de un Consejo de Instrucción Pública, con funciones de superintendencia (artículo 6), cuyos miembros eran los encargados de establecer los planes de estudios, entre otras funciones (artículo 9). También se realizó una división en centros de instrucción secundaria de primera clase, donde se impartía el curso completo de humanidades de seis años de duración, y de segunda, donde solo se abordaban los tres primeros (artículo 31).

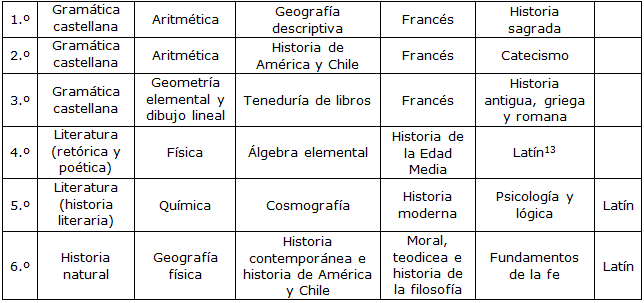

De este modo, el plan educativo de humanidades (Decreto 8/11/1880) tenía como requisitos para su acceso el conocimiento de la escritura y la lectura, así como rudimentos de gramática castellana, aritmética y geografía descriptiva (artículo 1); y se estructuraba como recoge el siguiente cuadro (Cuadro 1):

4o - Latín13

En esa misma década se buscó un cambio de las posturas pedagógicas francesas, para lo que se envió a José Abelardo Núñez a buscar los modelos en Estados Unidos y Europa. De entre todos los sistemas, eligió el alemán por sus ideales de orden, puntualidad y obediencia, y la profesionalización del docente tanto de enseñanza primaria, en las Escuelas Normales, como de la secundaria, a través de la creación del Instituto Pedagógico en 1889 (Cox y Gysling, 1990: 48-50). Institucionalmente, tuvo apoyo económico para la contratación de profesorado extranjero, tal y como se recoge en la Ley 11/10/1883, pero también se fomentó la formación de preceptores chilenos en el extranjero (Egaña Barahona, 2000: 39).

Esta nueva regulación supuso el reemplazo del Plan de Estudios Humanista imperante desde 1843 por un modelo graduado y progresivo en torno a las capacidades del estudiantado, tal y como defendió por extenso Valentín Letelier Madariaga (1885 y 1892).

3.3. Las Escuelas Normales de Preceptores y Preceptoras

El antecedente de las Escuelas Normales fue la Sociedad de Lancaster, fundada por O’Higgins el 17 de enero de 1822, que fue precedida por la asistencia obligatoria de todos los maestros a la Escuela Normal de Enseñanza Mutua, instaurada en la Universidad de San Felipe (Decreto 22/11/1821). Este sistema pretendía paliar la ausencia de medios materiales y económicos y, a la vez, la expansión de la enseñanza a través de la participación del alumnado en un proceso de enseñanza mutua y cuya incidencia en Chile y el resto de Sudamérica fue ampliamente analizada por Amunátegui Solar (1895).

Sin embargo, el decaimiento en la productividad del sistema lascasteriano dio como resultado la creación de la Escuela Normal de Preceptores, inspirada en el modelo educativo francés (Pérez-Navarro y Rodríguez, 2021: 7) que, como hemos apuntado, estuvo dirigida en primera instancia por Sarmiento, cuya dedicación por la labor docente fue fundamental para el desarrollo de esta institución. Su plan de estudios se estructuraba en tres años donde solamente había una asignatura sobre pedagogía, mientras que las demás tenían un carácter de conocimiento general, siendo especialmente relevante la dedicada a la gramática y ortografía castellanas14. En este sentido, Muñoz Hermosilla (1918: 119) plantea que Sarmiento “adoptó los preceptos de los gramáticos franceses en lo que tienen de común con el idioma español, i dictó apuntes equivalentes a un sistema propio semejante a la doctrina de Bello”.

Las características que debían poseer los matriculados -tener, al menos, dieciocho años, saber leer y escribir, y pertenecer a una familia “honrada y juiciosa” (artículo 5)- han sido identificadas por Cox y Gysling (1990: 37) como una duda sobre la moralidad del profesorado proveniente de la población no formada, que alcanzaban esta cualidad tras haberse formado en el sistema de educación primaria, con un marcado carácter disciplinario y moralizante. De este modo, la enseñanza normal no era una formación secundaria, “sino que se organizó como una formación ligeramente superior a la elemental, que en aquella época no pasaba de ser una enseñanza para poder leer y escribir” (Cox y Gysling, 1990: 38). Núñez Prieto (2010: 135) considera que la gratuidad de esta enseñanza, así como las prestaciones de manutención y vestuario, supusieron un aliciente para las clases populares, que poseían conocimientos escasos que en ocasiones no superaban la lectura y escritura.

La formación del profesorado durante el periodo inicial, desde 1842 hasta 1860, estaba compuesta por un plan general, en el que se incluían las siguientes asignaturas: lengua castellana, geografía, historia, aritmética, dibujo y contenido religioso, y que debía ser complementado con una materia de formación profesional sobre enseñanza mutua y simultánea (Cox y Gysling, 1990: 42).

Este plan fue modificado y se incluyeron asignaturas de contenido científico -física y química-, conocimientos prácticos -vacunación y elementos de agricultura- y la música vocal, todos por la influencia de Sarmiento (Cox y Gysling, 1990: 43). Sin embargo, Egaña Barahona (2000: 165) apunta que, a pesar de que la gramática castellana formaba parte de los planes de estudio, no se solía enseñar, ya que los profesores poseían pocos conocimientos sobre la materia, una cuestión que cambió con la Ley General de Instrucción Primaria de 1860 (Ley 24/11/1860).

La educación femenina, tal y como se manifestaba en los documentos constitucionales, fue un aspecto fundamental para los educadores chilenos ya desde la Constitución de 1823, pero no fue hasta 1854 cuando se creó en Santiago una Escuela Normal de Preceptoras, dirigida por las monjas del Sagrado Corazón de origen francés, para formar al cuerpo docente femenino para las clases populares15. Sin embargo, este conato de profesionalización de las mujeres siguió ligado al ámbito moral y maternal más que al educativo, al menos en esta primera escuela (Salinas Urrejola, 2018: 86-88). Su programa de estudios se componía de “lectura, escritura, dogma i moral religiosa, gramática castellana, aritmética, geografía, dibujo, historia, métodos de enseñanza mutua i simultánea, costura, bordado y otras labores de aguja” (Muñoz Hermosilla, 1918: 141).

El Decreto 18/12/1863 reguló la Instrucción Primaria y las Escuelas Normales, en el que se estableció que los alumnos de estos segundos centros debían encontrarse entre los dieciséis y veintiún años, acreditar su moralidad, carecer de problemas o defectos físicos y “(s)aber correctamente leer, escribir i el catecismo de religión, gramática castellana i jeografía” (artículo 28). Esta concepción está relacionada con su recogida en el artículo 9 del Decreto 24/11/1860, donde se enfatiza el componente religioso junto con el profesional que debían poseer las preceptoras, como recogemos a continuación:

En las escuelas normales para hombres se enseñará, a mas de los ramos señalados para las superiores, elementos de jeometría, de cosmografía, de física i química, historia sagrada, de América i en especial de Chile, dogma, fundamentos de la fe, música vocal, elementos de agricultura, vacunacion i pedagojía teórica i práctica. En las destinadas a preceptoras se enseñará a mas de lo prescrito en el inciso 4.° del artículo 3.° elementos de cosmografía i de física, historia sagrada, de América i en especial de Chile, dogma i moral relijiosa, música vocal, horticultura, dibujo natural i pedagojía teórica i práctica. A los ramos designados en este artículo se agregarán los que fueren necesarios según las circunstancias.

La reforma de corte germánico, importada por Núñez y apoyada económicamente por el Gobierno, supuso la implantación del método concéntrico y la ampliación de la duración de la enseñanza a cinco años, junto con el establecimiento de una edad mínima de admisión de dieciocho años y una formación primaria (Sanhueza, 1961: 138). Prueba de su implantación fue la clausura la Escuela Normal de Preceptoras, ya que el afán homogeneizador con el que se creó no había alcanzado las expectativas, a lo que hay que sumar los ideales de libertad que no casaban con la religiosidad del centro (Peña Tondreau, 2000: 107).

Esta escuela fue reabierta seis años después bajo la dirección de Teresa Adametz y con parte del profesorado procedente de Europa16.

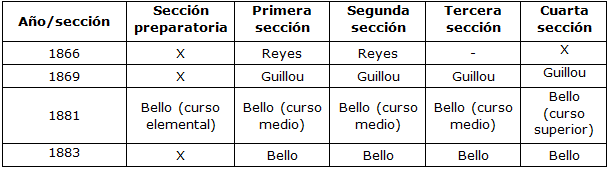

Con respecto a los libros utilizados para la enseñanza de la gramática en la Escuela Normal de Preceptoras, comprobamos que la adopción de las fuentes bellesianas no se produjo hasta la remodelación del sistema educativo normal de los ochenta, tal y como recoge el siguiente cuadro (Cuadro 2)17:

Cuadro 2: Libros utilizados en la Escuela Normal de Preceptoras18 (elaborado a partir de Peña Tondreau, 2000: 125-126)

El Programa de Estudios de la Escuela Normal de Preceptores de Santiago (Ministerio de Instrucción Pública, 1890) aporta más información a este respecto y define los contenido de las materias y su dedicación semanal, que sigue claramente el modelo concéntrico al establecer una repetición de la materia adquirida en cursos previos. La asignatura de “Castellano” estaba organizada de la siguiente forma: en el primer curso (ocho horas semanales) se abordaba “analojía, ortografía i dictados ortográficos (uno semanalmente)”; en el segundo (seis horas), se llevaba a cabo una “continuación de la analojía i repetición de las materias tratadas”; en el tercero (cinco horas) se añadía la sintaxis, además de la “repetición i amplificación de lo tratado en los cursos anteriores”; en el cuarto (cinco horas), junto con el afianzamiento, se añadía la ortología; y en el quinto (cinco horas) se volvía a incidir en la ortología y en los conocimientos previos.

3.4. El Instituto Pedagógico

El reformismo germánico defendido por José Abelardo Núñez, junto con la incesante labor de Letelier Madariaga (1940), también afectó a la enseñanza secundaria, como demuestra la creación del Instituto Pedagógico en el Decreto 29/4/1889 (Instituto Pedagógico, 1889) para la formación de los profesores de instrucción secundaria, que queda dividida en las secciones de humanidades superiores y de ciencias (artículo 3). Si bien su primer director fue Federico Johow, con el que se licenció una treintena de alumnos, su sucesor en 1893 fue Domingo Amunátegui Solar, quien permitió el ingreso de mujeres, en lo que Feliú Cruz (1965) considera como una muestra de su ideología liberal. Sin embargo, la entrada de la mujer en el Liceo de Aplicación, creado para que los estudiantes del Instituto llevasen a cabo sus prácticas, se produjo de forma paulatina hasta la creación de su Sección Femenina en 1904, que acabó por equipararse en número de matriculadas a la de los hombres en las primeras décadas del siglo XX (Pérez-Navarro y Rojas, 2020)19.

Con respecto a la organización de los estudios humanísticos, estos se dividían en cuatro cursos de tres años cada uno (artículo 8): de castellano y latín20, de francés y griego, de inglés y alemán, y de historia y geografía (artículo 4). Las materias del programa de castellano, que debía ser el doble de extenso que el resto de “lenguas vivas”, estaba compuesto por analogía, sintaxis, ortología, ortografía, retórica, métrica, composición literaria, historia de la literatura española y aplicaciones de estos contenidos (artículo 7). Justamente este último punto recoge la necesidad de dotar a las clases de un carácter teórico y práctico, con el fin de habituar al alumnado a sus futuras labores docentes (artículos 9 y 13), un método que se ve reforzado tanto en el número de matriculados en cada curso, no más de diez (artículo 15) como en las condiciones que debían poseer todos ellos: ser bachilleres de humanidades, acreditar un comportamiento correcto, poseer buena salud y estar vacunado, y, por último, aprobar un examen de acceso (artículo 16).

Si ahondamos más en su plan de estudios (Instituto Pedagógico, 1890), la Sección de Humanidades Superiores se divide en filosofía, historia, geografía, historia de la literatura y filología general, castellano, francés, inglés, alemán y lenguas antiguas. Con respecto al programa de la lengua castellana, recogemos a continuación su estructura:

Primer año: Estudio razonado de las partes de que se compone el discurso, consideradas separadamente.-Corrección de palabras y frases viciosas, y ejercicios escritos. Segundo año: Estudio razonado de las palabras en sus mutuas relaciones en el discurso.-Idiotismos del Castellano.-Retórica General y Poética Castellana. Tercer año: Historia de la Literatura Castellana.-Lectura y comento de los principales modelos de la lengua castellana en todos los géneros literarios.-Ejercicios prácticos de Crítica Literaria. Este curso se desempeñará tres veces á la semana en los años primero y segundo, y seis veces en el tercero.

En la memoria presentada por el Instituto Pedagógico (1895), encontramos información relevante con respecto a la enseñanza del castellano en el Instituto. En primer lugar, el profesorado y las asignaturas: la historia de la literatura, la lectura y las composiciones eran enseñadas por Enrique Nercasseau i Moran; en el segundo año, Rodolfo Lenz impartía dos cursos paralelos -”uno abarcará la fonética, la ortología, la ortografía el diccionario i el lenguaje vulgar, i el otro la morfolojía i la sintáxis” (Instituto Pedagógico, 1895: 7)- a los que dedicaban tres horas diarias; y, en el último año, Federico Hanssen se encargaba de la historia de la lengua y la lectura de textos antiguos. De entre los contenidos del segundo curso, recogemos a continuación el apartado morfológico y sintáctico (Instituto Pedagógico, 1895: 9):

d) Morfolojía castellana // Esposicion de las formas variables de declinación, comparación, conjugación, etc., del lenguaje literario de hoi i algunas observaciones, sobre su desenvolvimiento desde el siglo XVI. Exposición i esplicacion de las particularidades morfolójicas americanas i especialmente chilenas vulgares.-Formación de derivaciones i composiciones modernas.

e) Sintaxis castellana. // 1. Sintaxis de la proposición simple. // Las partes de la oración i su uso (especialmente el uso de los jéneros, modos i tiempos del verbo). El réjimen. La concordancia. Las formas de la proposición simple (afirmativa, negativa e interrogativa). La acentuación i la construcción (el orden de las palabras). // 2. Sintaxis de la proposición compuesta. // Las proposiciones coordinadas-copulativas, disyuntivas, adversativas i causales.

Las proposiciones subordinadas-sustantivas, adjetivas, adverbiales. Las proposiciones subordinadas compuestas (de segundo grado). Construcción de las proposiciones compuestas. La puntuación gramatical o lójica. Diferentes métodos de análisis gramatical i lójico i su utilidad práctica.

De este modo, es evidente, y así lo hace explícito Amunátegui Solar (Instituto Pedagógico, 1895: 12), el seguimiento de la doctrina de Bello, si bien considera que ha de ser complementada con los conocimientos de la evolución de la lengua desde el latín y de los hechos diferenciales americanos y, particularmente, chilenos.

4. Síntesis, conclusiones y futuras líneas de investigación

El siglo XIX en Chile, tal y como hemos evidenciado a lo largo del artículo, es un complejo entramado de relaciones históricas, sociales, culturales y legislativas que tienen una incidencia evidente en el devenir educativo, en general, y en el gramatical, en particular. Con respecto a la construcción del Estado chileno, su proceso de independencia estuvo marcado por un presidencialismo centralista que permitió acometer las necesarias reformas para el progreso del país. Los múltiples textos constitucionales de la época no solo muestran un progresivo alejamiento de la Corona española, sino también la identificación del progreso en la oposición al control de la metrópoli y, particularmente, en el apartado educativo, como reflejan todos ellos. A esta cuestión hay que sumarle la vasta y variada legislación puramente educativa que hemos analizado y que se disemina a lo largo de todo el siglo.

Para conformar este sistema educativo, se instauró el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública, que tuvo como fin la instauración del Estado Docente, de corte claramente napoleónico y, por tanto, centralista.

Entre las instituciones más destacables podemos destacar 1) el Instituto Nacional, lugar de formación de gran parte de los intelectuales que reformaron posteriormente la educación chilena; 2) la Universidad de Chile, evidentemente copada por la élite social del país y que actuó en primera instancia como superintendencia del sistema educativo con Andrés Bello como primer rector; 3) las Escuelas Normales de Preceptores y Preceptoras, bajo la dirección inicial de Sarmiento, que pretendían expandir la formación a lo largo del país a través del trabajo de sus egresados a través de la educación primaria; y 4) el Instituto Pedagógico, que no solo supuso un cambio pedagógico de lo francés a lo prusiano, sino también un proceso análogo a los establecimientos previos, pero en la enseñanza secundaria.

Con respecto a las Escuelas Normales y al Instituto Pedagógico, estos centros supusieron un avance tanto cuantitativo como cualitativo en la enseñanza. Su desarrollo se vio afectado por diversas políticas educativas que modificaron las características de su alumnado, su plan de estudios y su metodología de enseñanza, todas ellas condicionadas, a su vez, por diversos ideales pedagógicos que pretendían resolver los problemas económicos y sociales a los que se enfrentaba el pueblo chileno. Su importancia aumentó en las décadas siguientes con la creación de múltiples establecimientos de esta índole en las décadas siguientes, como apuntan Muñoz de Ebensperger (1942) para las Escuelas Normales y Mellafe (1988) para el Instituto Pedagógico.

Con respecto al apartado lingüístico, el periodo estuvo marcado por la necesidad de alfabetizar a la mayor parte de la población, por lo que la enseñanza de la gramática estuvo inicialmente restringida al segundo ciclo, una cuestión que afectó inicialmente también a los alumnos de las escuelas normales, puesto que fueron formados en estas mismas escuelas primarias.

Así, tanto el preceptorado como los profesores de los liceos debían poseer un conocimiento tanto del idioma patrio como de las lenguas clásicas y modernas. En lo que respecta a la gramática castellana, encontramos una deuda explícita y extendida por teoría de Bello, pese a la oposición mostrada por Sarmiento (1856: 49) con respecto a su efectividad en la aplicación en el aula. La extensión del conocimiento gramatical se produjo, por tanto y en primer lugar, en el profesorado, a través de la Ley 24/11/1860, y se desarrolló para ambos niveles educativos, como hemos desarrollado en los epígrafes correspondientes a las Escuelas Normales y al Instituto Pedagógico.

En este artículo hemos tratado los pilares educativos que el Estado de Chile estableció a lo largo del siglo XIX de forma macroestructural, atendiendo no solo a las instituciones, sino también a sus actantes. Sin embargo, esta investigación puede ampliarse, al menos, en tres sentidos: el primero, aumentar el periodo temporal y evaluar de forma contrastiva este mismo objeto durante el siglo XX; el segundo, adoptar un cambio de perspectiva de macro- a microestructural, en el que se aborde la incidencia real de estos programas a través de las figuras de los visitadores educativos y de los datos estadísticos del periodo; y el tercero, analizar de los debates educativos acaecidos en los periódicos de la época sobre estos temas y, más en concreto, sobre la enseñanza gramatical.