1.Introdução

Neste trabalho, desenvolvo uma discussão sobre o processo diagnóstico de “crianças que não falam”, entre as quais se encontram aquelas com diagnóstico de psicose e autismo. Estas crianças, via de regra, têm suas falas descritas como rígidas, pouco sensíveis ao contexto. Por isso, elas tocam de perto a questão da flexibilidade/inflexibilidade pragmática. No campo da Fonoaudiologia brasileira, quando a avaliação de linguagem e o atendimento de crianças pequenas que não falam estão em questão, ganham destaque trabalhos subsidiados pela Pragmática Linguística, tanto na montagem de instrumentos diagnósticos, quanto na orientação terapêutica (Fernandes et al. 1996, Fernandes 2003, Cardoso e Fernandes 2004).

O prestígio das abordagens pragmáticas na Fonoaudiologia pode ser atribuído ao fato de “incorporarem a vantagem”, como dizem pesquisadores e clínicos, de se poder abordar a linguagem pela via das habilidades comunicativas de crianças desviando o foco de aspectos estruturais. Alega-se serem esses procedimentos clínicos para a avaliação e o tratamento de crianças que não falam, mas não só. Abordagens pragmáticas são igualmente utilizadas em quadros psicopatológicos, que envolvem crianças que falam.

Os clínicos e pesquisadores que adotam tal perspectiva assumem que visada favorece a consideração de aspectos funcionais dos distúrbios de comunicação assim como o estabelecimento de correlações entre estes e outros aspectos do desenvolvimento da criança, como os “sóciocognitivos” (Fernandes 2005: 68). Nesses casos, adotam-se protocolos para a identificação dos atos, funções e meios comunicativos - que podem ser verbais, vocais e gestuais. Entende-se que, mesmo que a criança não fale, suas ações podem comportar intenção comunicativa. A meta é produzir uma descrição de condutas comunicativas e realizar uma análise comparativa e quantitativa do desempenho de crianças com transtornos de linguagem em relação a outro grupo de crianças “normais”. Chega-se, muitas vezes, a um conjunto de conclusões simplistas como, por exemplo, que crianças com problemas de linguagem têm um desempenho comunicativo inferior aos de crianças normais (sic).

O problema é que não se chega a esclarecer que relação há entre estruturas comunicativas e estruturas linguísticas “desviantes” e/ou ausentes e, nem se indica se as primeiras são determinantes das segundas. A crítica que faço a tais avaliações de natureza descritiva e quantitativa é que elas não têm podido oferecer uma direção de tratamento, já que realizam o apagamento radical daquilo que é heterogêneo e singular em cada caso.

Desliza-se, no tratamento, do enfoque pragmático para o comportamental. Como assinalei em trabalhos anteriores, o problema refere-se menos à Pragmática, em si, e mais à aplicação de algumas diretrizes desse campo ao das patologias de linguagem e sua clínica. É necessário indagar se teorias pragmáticas se prestam, de fato, ao estudo da relação estabelecida entre um falante com um ainda-não-falante ou mesmo com crianças com problemas de linguagem.

2.Discussão

Ora, se considerarmos o dinamismo e a complexidade de um evento comunicativo, como lemos em Rojas Nieto y Figueira 2016, “falantes são pressionados a tomar decisões específicas e constantemente atualizadas” (Rojas e Attié 2016). Em outras palavras “atividades linguísticas, inscritas num quadro de interação multidimensional, ocorrem em situações múltiplas, envolvem a troca de parceiros, se dirigem a objetivos muito diferentes, transcorrendo num fluxo dinâmico que supõe uma permanente atualização: uma flexibilidade pragmática”. Numa tal perspectiva, é fundamental atender a aspectos relacionados a: “com quem se comunicar”, “o que comunicar” e “como comunicar”. Há, como se vê, a forte presença de falantes constituídos, aptos a cooperar na comunicação de maneira eficaz. Entretanto, é difícil supor que tais princípios possam ser estendidos a uma interação estabelecida entre um falante e um não falante ou mesmo entre um falante e um sujeito que apresente uma patologia de linguagem. A assimetria existente nesses jogos dialógicos representa, a meu ver, um forte obstáculo à aplicação do modelo da Pragmática à clínica de linguagem. Em trabalhos dessa natureza, que abordam de modo enviesado a questão da interação na clínica, não se leva em conta aquela diferença de qualidade das falas que institui a figura do terapeuta de fala/linguagem.

Assinalo que crianças com patologia de linguagem não podem cooperar: não podem tornar claro o que dizem, nem eleger informações relevantes para o ouvinte. Estas crianças, certamente, não controlam o uso da linguagem e, se pudessem fazê-lo, não estariam silenciadas e nem produziriam enunciados estranhos, com o efeito de patologia. (Arantes 2001b: 4). Não deixa de ser profundamente paradoxal e contraditório que se encaminhe uma avaliação centrada em aspectos interacionais que, como disse, visam a traçar um perfil comunicativo de crianças autistas/psicóticas, cujo principal traço é, exatamente, o isolamento social e a recusa mais radical à alteridade” (Leite 1999: 80). Em outros termos: o problema reside na impossibilidade de estabelecimento de laço social pela via da linguagem.

Após tais considerações críticas, passo, agora, ao terreno das proposições e elejo aspectos teórico-metodológicos relacionados à avaliação de linguagem, ao modo como materiais clínicos de falas de crianças são abordados nos diagnósticos na Clínica de Linguagem, do Grupo de Pesquisa a que pertenço1.

3. O terreno das proposições

Parto do princípio de que não há continuidade entre “fala viva” e “registro de fala”. Sustento, na verdade, que há diferença marcante entre essas duas instâncias e que esta distância determina seja a natureza dos aparatos descritivos que serão projetados sobre os corpora, seja o tratamento analítico a ser realizado.

Se admitirmos que um ato de fala sustenta-se, unicamente, em tempo real, a questão que levanto me parece procedente: - O que, da instância viva da fala, permanece acessível ao pesquisador e ao clínico, quando ele maneja materiais registrados de fala?

O aspecto central desta discussão diz respeito a relevância (ou não) de gravações e transcrições de diálogos na construção de procedimentos de avaliação de linguagem. Proponho que esta controvérsia deve e pode ser dissolvida, uma vez que ela se sustenta na ideia de que transcrições promovem um apagamento dos efeitos da fala viva e encobrem os de subjetividade.

Proponho que a fala viva permanece viva na escuta do clínico e, desse modo, participa do diagnóstico. Advogo, também, que a escuta do clínico é clínica se ela for teoricamente instituída. Sendo assim, nem transcrições podem anular os efeitos da fala viva, nem a leitura/interpretação clínica pode ser tomada como equivalente à intuição do falante nativo.

A leitura que se dá fora do espaço clínico acaba por “invocar uma teoria de linguagem que permite ler o material num jogo cerrado que articula universalidade de uma teoria sobre a linguagem com a singularidade de um falante” (Arantes 2001a: 148), ainda que se possa contra-argumentar, que se trate de uma invocação que vem fora de tempo, pois distante da cena clínica e que, por isso, impediria a suspensão do saber instituído - condição necessária para a escuta do inédito que se apresenta na fala. Por outro lado, entendo que, quando essa composição entre o instante vivido e a leitura posterior não ocorre, a fala é transformada diretamente em empiria bruta e à disposição para ser dissecada por uma descrição categorial (Arantes 2001a, 2007, Andrade 2007).

Distante tanto da aplicação de abordagens pragmáticas, quanto gramaticais, apresento agora segmentos breves de sessões diagnósticas com o objetivo de: i) iluminar um modo alternativo de escutar/avaliar crianças na clínica de linguagem; ii) discutir a natureza das dificuldades impostas por suas falas.

4. Interpretação de materiais clínicos

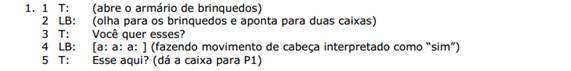

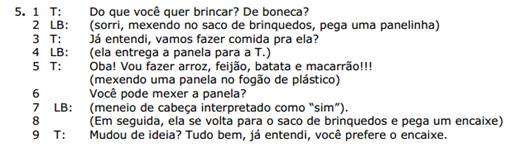

Começo por uma menina -LB- que, aos 8 anos de idade, não falava. Embora não falasse, sua participação interacional sustentava a ilusão de dialogia. Durante toda a sessão, ela dirigia seu olhar para a terapeuta e sorria para ela. Esta criança atendia, através de gestos afirmativos ou negativos, às solicitações da terapeuta. Qual seria o estatuto de suas respostas? Vejamos:

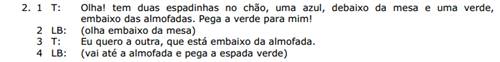

Estes dois segmentos de sessão clínica deixam entrever que, embora a criança não fale, ela não está alheia ao outro e nem ao diálogo. Seus gestos são significantes, são movimentos de um corpo já significado (apontar, meneio de cabeça, dar-pegar) e, portanto, interpretáveis como “volitivos”, apesar de uma “real indecidibilidade” quanto à “intenção” da criança. A impressão que se tem é que a criança também “compreendeu” as solicitações da terapeuta. Frente a interações como estas, o pesquisador pode até supor “conhecimento mutuo”, como sua base de sustentação. O que dizer, porém, dos segmentos 3 e 4:

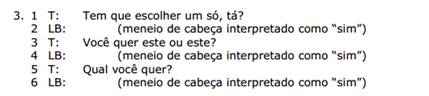

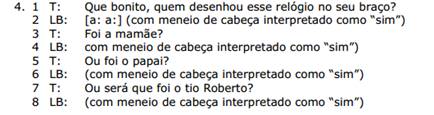

Os episódios (3) e (4) deveriam, no mínimo, levantar suspeitas quanto a interpretação do movimento de cabeça da criança antes significado como “sim” ou como gesto afirmativo de cabeça. Embora a menina aparentemente responda ao terapeuta, suas respostas são, de fato, indiferenciadas, o que afasta a possibilidade de se afirmar que ela “compreende” o que o outro diz ou, ainda, que seus movimentos veiculem qualquer intenção. De todo modo e apesar disso, um contraponto interacional se desenvolve sem partilha intenções entre os interlocutores.

Interessa dizer, contudo, que o outro incide, de alguma forma, sobre os movimentos desta criança - afinal, ela dirige o olhar para a terapeuta e ocupa seu turno no diálogo. Mas, que sentido teria dizer que suas condutas são “comunicativas” frente a situação tão desconcertante, como a que acabo de apresentar, em que as falas da terapeuta são sempre seguidas de um mesmo gesto, que não é afetado pela interpretação? Gesto indiferenciado, como disse, gesto esclerosado em que o sujeito fica sem poder “passar a outra coisa” (Allouch 1995, Lier-De Vitto e Arantes 1998). O casos como o de LB. deve interrogar um clínico, trata-se de uma criança enlaçada pela via do olhar, mas suas condutas são indiscriminadas. Em grande parte das sessões ela espelha, responde às solicitações do terapeuta, há uma ilusão de dialogia. A cena clínica é marcada por uma aparente dialogia que corre por conta da interpretação do terapeuta que, incessantemente, atribui sentido aos gestos e ao olhar da criança. Vejamos o segmento 5:

De fato, os segmentos (3) (4) e (5) exigem suspender a ilusão de dialogia que parecia poder ser sustentada empiricamente pelos segmentos (1) e (2). Sem isso, torna-se imperativo considerar que se estaria frente a duas crianças diferentes - o que não é o caso. Simplificar ou anular a contradição exibida nos segmentos apresentados barra o entendimento do que se passa com a criança e elimina a possibilidade de refletir sobre a natureza de sua relação com a linguagem. Em casos como o de LB, é necessário suportar o enigma que essas crianças presentificam, é imperativo sustentar uma posição clínica que ultrapasse a projeção imaginária por parte do terapeuta. Apenas ao longo de um processo diagnóstico, a partir de um jogo entre o que se vive no instante clínico e a leitura posterior do material é que se pode construir uma hipótese mais consistente sobre o modo de presença da criança na linguagem.

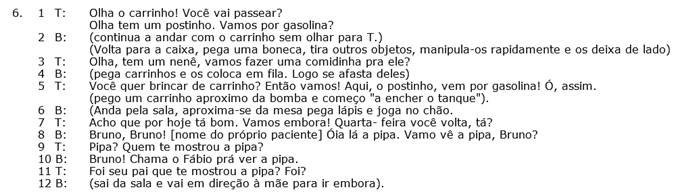

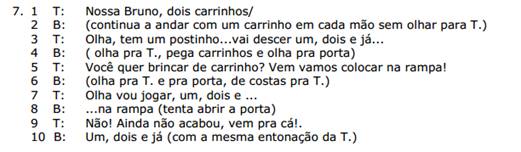

Passo, agora, a uma criança de 4 anos, Bruno -nome fictício do paciente-, “que não fala”. Ela entra na sala de terapia, aproxima-se da caixa de brinquedos, retira objetos, pega um carrinho e começa a empurrá-lo pelo chão.

Bruno, manipula brinquedos rapidamente, algumas vezes leva-os à boca e nunca dirige o olhar para a terapeuta. Vemos que, diferentemente da criança apresentada nos segmentos de (1) a (5), B. não procura contato ocular nem ocupa posição no diálogo. Não é possível pensar sequer em diálogo -nada garante uma ilusão de comunicação. Entretanto, esta criança surpreende quando, ao final da sessão, produz enunciados audíveis e bem estruturados (8 e 10, do segmento 6), embora, inegavelmente estranhos. Digo “estranhos” porque são expressões de um desacordo fundamental. De fato, há que se perguntar: “quem diz” e “para quem diz”. O mesmo acontece no Segmento 7, sua fala repõe segmentos da fala do terapeuta, mas ela não é endereçada a ele. Essa fala diz de uma posição subjetiva, de uma criança alienada à fala do outro e não de um desajuste comunicativo entre interlocutores.

Frente a tal indeterminação não me parece plausível afirmar que esteja em questão um “desacordo/desarranjo pragmático”, já que os enunciados da criança parecem ser inadequados ao contexto. Essa hipótese não me parece absolutamente sustentável porque o estranho de tais enunciados remete a questões de outra natureza. Começo por dizer que as violações em pauta não dizem respeito à violação de princípios conversacionais ou de relevância, não remetem a uma assimetria interacional determinada por falta de reconhecimento de lugares sociais ou por divergências culturais entre os participantes, e, nem mesmo por uma apreciação inadequada da situação clínica, que implica uma assimetria entre paciente e terapeuta.

Qual o sentido de dizer que a fala desse paciente viola máximas conversacionais, que não codifica aspectos do contexto. Como apelar para a (ir)racionalidade ou para a (não)compreensão de propósitos que devem ser partilhados por quem fala e por quem entende? Parece-me necessário insistir sobre o fato que todas essas características, assumidas nas teorias pragmáticas como condições para a abordagem da comunicação, são aceitas nos procedimentos diagnósticos, como determinadas por uma competência comunicativa anterior e independente ao desenvolvimento da linguagem.

O estranho desses enunciados parece decorrer do fato de que são falas de outros que irrompem na voz do paciente. Daí que nem ele responde por essas falas, nem elas são dirigidas ao outro. Como então incorporar a ideia de “comunicação”, conforme suposta na Pragmática?

É fato que o “não falar” do paciente inclui falas, falas em que a criança está alienada, mas que, de modo algum, são falas dessa criança. Seu silêncio, seu “não falar”, diz respeito a um corpo que emite “fala”, mas fala que não é sustentada por uma posição sujeito. É inegável, porém, que este falante entretém um modo particular de relação com a língua, afinal - o que esse corpo emite não são ruídos e sim enunciados (mesmo que vazios). A questão é como compatibilizar a atestada alienação à fala do outro, à ideia controle sobre o uso da linguagem.

5. Concluindo...

Entendo que o silêncio de crianças “que não falam” ou produzem “falas vazias” parece transformar-se em tela para a projeção do imaginário tanto de terapeutas, quanto de pesquisadores. Quero dizer que a ausência de fala abre espaço para que se projete, na criança, conhecimento seja de regras linguísticas, seja de intenções pessoais ou comunicativas, o que é usual em diferentes exames de linguagem. Fato é que o silêncio dessas crianças não restringe a atividade interpretativa do clínico ou do pesquisador. O problema está em que a complexidade e particularidade desses casos podem ser diminuídas e recobertas quando não se vai além do estabelecimento de um elenco de condutas realizadas (ou não) pela criança. O que se registra que a criança faz/não faz deveria ultrapassar o nível do observável/descritível e indagar o terapeuta/pesquisador. Quero dizer, com isso, que os comportamentos anotados deveriam merecer tratamento teórico mais consistente.

Tenho assumido ser preciso levar em conta o fato de que essas crianças, embora não falem, ouvem e que, portanto, elas estão diretamente sob o efeito da linguagem. Um efeito, reitero, é bastante enigmático que, a meu ver, não pode ser apreendido a partir da aplicação de recursos descritivos ou explicativos da Pragmática, como fazem muitos pesquisadores. Afinal, qual o sentido de aplicá-los se, casos como os dessas crianças, não são tratados nesse campo, como disse no início desta apresentação?

O que se vê nos fragmentos que apresentei é que o não falar das crianças parece indicar que apesar delas não estarem propriamente “fora da linguagem”, elas não estão ali propriamente como sujeitos. Por essa razão, não se pode restringir o olhar a questões contextuais e comunicativas e passar ao largo do que me parece ser o nó da questão: esses efeitos, que sinalizam para a inconsistência da aplicação da Pragmática, são efeitos de um problema mais profundo remissível à relação criança-linguagem. Se este é o caso, tanto uma teoria sobre a língua, quanto sobre o sujeito, diferente da que se tem na Pragmática, são requeridas, uma vez que ao assumir a centralidade de base da relação criança-língua, deve-se admitir que tal relação responde pela estruturação solidária da linguagem e do sujeito, como tem sido sustentado por Lier-DeVitto (2001, 2003, entre outros) em consonância com Cláudia de Lemos (1992, 1995, 2002, entre outros). Linha de reflexão que é sustentada por clínicos-pesquisadores nas discussões sobre as Patologias e a Clínica de Linguagem.

Sendo esta uma relação inaugural, que inaugura o sujeito, ele não se pode pensado como mero suporte da representação da linguagem nem como alguém que mantenha distância cognitiva em relação a ela. Nesta perspectiva, o sujeito é “capturado” pela linguagem e dela não pode se destacar. Quanto ao contexto, da mesma forma que com o sujeito, ele é texto, quer dizer, é recorte da linguagem. Quanto à comunicação, quando se tem a aparência de ter sido “bem sucedida”, é porque os sujeitos se identificam e se implicam num só texto.

A questão intrigante neste trabalho é: “de que natureza particular seria a relação da criança com a linguagem?” Que efeito teria a linguagem em crianças pequenas “que não falam?” Apesar da extrema complexidade envolvida no discernimento da natureza desse efeito, penso que essas crianças, de algum modo, são afetadas pela linguagem. De fato, a própria diversidade desses quadros parece falar em favor de minha hipótese. Não há homogeneidade no “não falar”, há singularidades e elas dizem, a meu ver, de diferentes posições da criança “que não fala” na linguagem. Quero dizer que tal heterogeneidade introduz a problemática do singular da subjetividade, que está imbricada na questão da relação criança-linguagem. Assim, duas crianças que fenomenologicamente apresentam sintomas semelhantes têm relações diferentes com a linguagem, como procurei mostrar.

Meu objetivo foi colocar em questão a homogeneidade (do sujeito e da língua) suposta nos procedimentos de avaliação de crianças que não falam. Mais que isso, tratei de mostrar que, na avaliação dessas crianças, é possível e necessário implicar a linguagem, ou melhor, uma teoria da linguagem. Insisti sobre o fato de que é inócuo para a compreensão do que se passa com a criança e para a terapia, unicamente descrever e elencar comportamentos e ações para atribuir a eles intenções pessoais ou comunicativas. Sugeri que se deve teorizar sobre a relação criança-língua para apreender a heterogeneidade que se abriga sob o rótulo “não falar”. Com os exemplos, procurei deixar claro que há modos diferentes de “não falar”. Sustento que o terapeuta deve deixar-se interrogar pelo “não falar” de crianças. Deve, em palavras de Teresa Lemos (2002), “deixar-se interpretar” -no caso deste trabalho, “deixar-se interpretar” pelo “não falar” dos pacientes.