Introducción

La maloclusión dentaria es una de las alteraciones más prevalentes que afectan a la cavidad oral, después de la caries dental y la enfermedad periodontal, ocupando el tercer lugar entre las prioridades mundiales de enfermedades dentales de relevancia en salud pública 1-2. Se define como una variación respecto del esquema oclusal ideal o una variación del rango normal de crecimiento y morfología, lo cual puede afectar a los dientes, al esqueleto óseo o a ambas estructuras 1-2). Es importante destacar que la maloclusión no es una patología en sí misma, sino que una variación que puede estar asociada o no a condiciones patológicas1.

Angle, en 1899, estableció una clasificación de las maloclusiones, la cual, debido a su simplicidad, todavía continúa siendo uno de los principales sistemas de clasificación en ortodoncia. Dicha clasificación, que utiliza el término “Clase” para referiste a las relaciones sagitales entre los arcos dentarios y cuyos indicadores son I, II y III, representa un gran consenso y permite una comunicación fluida entre los ortodoncistas de diferentes partes del mundo 3-4. Reconociendo esta ventaja, la clasificación de Angle se limita a describir solamente las relaciones dentarias. Tuvo que pasar un tiempo en la historia de la ortodoncia para que se comenzara a utilizar la telerradiografía lateral de cráneo y, concomitantemente, el análisis cefalométrico convencional, para conocer las bases esqueletales de las maloclusiones 5. De tal manera, el advenimiento de la cefalometría permitió entender que las maloclusiones no se deben solamente a problemas de naturaleza dentaria, sino que la relación de los dientes superiores con los inferiores podría estar condicionada por la posición o el tamaño del maxilar y de la mandíbula.

Específicamente, la Clase II sería el resultado de una desproporción en sentido sagital, tanto en tamaño como en posición de los maxilares. De acuerdo con las investigaciones realizadas en esta temática, la Clase II podría obedecer a tres situaciones esqueletales bien determinadas: a) una posición protruida del maxilar; b) un menor tamaño o posición retruida de la mandíbula y c) una combinación de las dos situaciones descritas anteriormente 6-11.

Los estudios sobre prevalencia de las maloclusiones se han basado principalmente en la relación sagital de los arcos dentales 1,12-14, de acuerdo con los cuales la Clase II está representada entre el 5% y el 29% en la población 6,15. Particularmente en Chile, los estudios en esta materia son escasos y con datos variados. Burgos determina que la prevalencia de Clase II, en una muestra de 185 casos (niños y adolescentes), es de 21,7% 16. Por su parte, en una muestra de 92 individuos, Aguirre mostró una mayor frecuencia de la Clase II esqueletal con un 44.6% 17. En otro estudio, Iturriaga y Whittle determinaron que la prevalencia de Clase II, en una muestra de 1000 casos, era de 31% en hombres y 25% en mujeres 18.

Como se señala, en Chile se han realizado algunos estudios tendientes a determinar la prevalencia y frecuencia de las maloclusiones presentes en la población. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha determinado la naturaleza esqueletal de dichas maloclusiones, especialmente de las Clases II. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la distribución morfológica de la Clase II según su componente esqueletal, o lo que de aquí en adelante denominaremos naturaleza esqueletal, en una muestra de población adulta de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.

Se utilizó una base de datos anonimizada de telerradiografías laterales de cráneo depositadas en el Centro de Análisis Cuantitativo en Antropología Dental (CA2) de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, correspondientes a pacientes de la Clínica Odontológica de dicha facultad. En total se examinaron 1.011 telerradiografías laterales de cráneo y se seleccionaron aquellas que correspondían a individuos mayores de 18 años, sin antecedentes de tratamientos ortopédicos u ortodóncicos previos. Se consideró como diagnóstico de Clase II a aquellas telerradiografías que mostraran un ángulo ANB mayor a 4° (diagnóstico esqueletal) y una proinclinación normal o aumentada de los incisivos superiores. Se excluyeron aquellas telerradiografías que presentaran retrusión de estos dientes. Como resultado se obtuvo una muestra de 220 individuos (161 mujeres y 59 hombres).

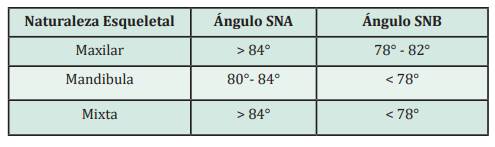

Para asignar cada telerradiografía a una naturaleza esqueletal se midieron los ángulos SNA y

SNB. Se consideró naturaleza esqueletal maxilar cuando el ángulo SNA era mayor a 84° y el ángulo SNB estuviera en la norma cefalométrica, es decir, entre 78° y 82°; la naturaleza esqueletal mandibular se consideró cuando el ángulo SNB era menor a 78° y el ángulo SNA estuviera en la norma, esto es, entre 80° y 84°. Por último, se consideró naturaleza esqueletal mixta cuando el ángulo SNA estuviera sobre la norma y el ángulo SNB se encontrara bajo esta (Tabla 1, Figura 2). Las mediciones angulares fueron realizadas con el software tpsDig2 2.31. 2017. Tanto la selección de las telerradiografías como la medición de los ángulos fue realizada por el mismo operador.

Con el fin de estimar el error intra-observador, se puso a prueba la hipótesis de nulidad 1 (H01) que afirma H01: µ1 = µ2, donde µ es la media paramétrica de los valores de las mediciones angulares (1) y de sus respectivas mediciones repetidas (2), realizándose un Anova para mediciones repetidas, tomando los sexos por separado para cada ángulo.

Distribución de las clases esqueletales en relación con el sexo:

Para conocer el efecto de la variable sexo, en el presente estudio se puso a prueba la hipótesis de nulidad 2 (H02) que afirma H02: µ1 = µ2, donde µ es la media paramétrica del número de clases esqueletales, siendo 1 los hombres y 2 las mujeres, aplicándose la prueba no paramétrica de Chi cuadrado (Chi2).

Los análisis estadísticos se realizaron con ayuda del programa PAST v. 4.03 (Paleontological Statistical software package for education and data analysis).

Resultados

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones originales y las mediciones repetidas realizadas por el mismo observador (FV) (SNA hombres: F(1, 18)= 0.71442, p= 0.1268; SNA mujeres: F(1, 18)= 1.513, p=0.2499; SNB hombres: F(1, 18)= 3.309, p= 0.1023; SNB mujeres: F(1, 18)= 3.799, p=0.08308; ANB hombres: F(1, 18)= 0.0016, p= 0.9687; ANB mujeres: F(1, 18)= 0.6723, p=0.4334).

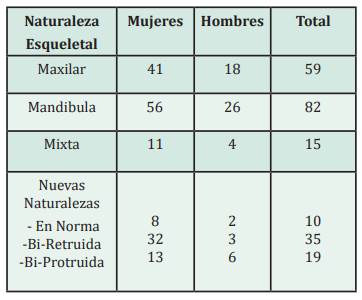

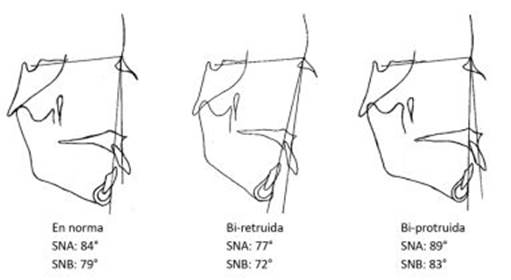

Al realizar las mediciones de los ángulos SNA y SNB, y asignar cada telerradiografía a una determinada naturaleza esqueletal, se pudo observar, tanto en hombres como en mujeres, la existencia de un número importante de casos que no podían ser asignados a ninguna de las naturalezas previamente establecidas (maxilar, mandibular, o mixta). Al analizar los valores angulares de SNA y SNB de estos casos, pudimos establecer tres nuevas naturalezas. La primera, que denominamos en norma, en la cual los valores de los ángulos SNA y SNB se encontraron dentro de los valores promedio. La segunda, que denominamos bi-retruida, en la que los valores de SNA eran menores a 80° y los valores del SNB menores a 78° y finalmente, una tercera naturaleza que denominamos bi-protruida, en donde los ángulos SNA y SNB eran mayores a 84° y 82°, respectivamente. (Tabla 2, Figura 1, Figura 3).

Las diferencias en la proporción de las naturalezas esqueletales según el sexo de los individuos resultaron estadísticamente no significativas (Chi2 (g.l.5) = 7.8021, p= 0.16748, p Monte Carlo= 0.1667, N permutaciones= 9999).

Figura 1: Distribución según Naturaleza Esqueletal de la Clase II. Se consideran los resultados de hombres y mujeres en conjunto debido a que no hay diferencia estadísticamente significativa en la proporción de las naturalezas esqueletales

Figura 2: Esquemas simplificados de las mediciones de SNA y SNB en individuos de naturaleza esqueletal maxilar, mandibular y mixta.

Discusión

Con el objetivo de determinar la distribución morfológica de las Clases II en pacientes adultos según naturaleza esqueletal en una muestra de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, se realizó un estudio de carácter analítico, de corte transversal y cuantitativo, mediante el uso de telerradiografías laterales de cráneo. Esto se llevó a cabo a partir de una base de datos anonimizada del Centro de Análisis Cuantitativo en Antropología Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.

Respecto del origen o de la etiología de las maloclusiones Clase II, en cuanto al crecimiento de los maxilares, no existe total consenso en la literatura. Algunos autores señalan que esta desproporción en sentido sagital sería causada principalmente por una mandíbula retruida 8-9,11. Otroslo atribuyen a una posición protruida del maxilar con respecto al cráneo 6-7) y otros, a una combinación de las alteraciones que puedan afectar a ambas estructuras 10. No se ha establecido con claridad cuál sería la prevalencia de cada una de estas naturalezas.

Nuestros resultados señalan que, tanto en hombres como en mujeres, la maloclusión Clase II es atribuida principalmente a la alteración en la posición o en el tamaño mandibular. Estos resultados coinciden con los obtenidos por Ardani y cols, quienes estudiaron una población adulta indonesia y concluyeron que la naturaleza más frecuente es la mandibular 15. Por su parte, Helder y Buschang, estudiando adolescentes francocanadienses, encontraron que el aumento en el ángulo ANB observado en los individuos Clase II es debido principalmente a una disminución en el ángulo SNB 11.

En contraste, Hassan, en población saudita, en una muestra de 85 niños de 10-13 años, determinó que el maxilar fue significativamente más prognático en el grupo de Clase II debido a un aumento del ángulo del SNA 6. Por su parte, Rosenblum encontró que un 56,6% de los individuos con maloclusión Clase II presentaba protrusión del maxilar y solo un 26.7% presentaba retrusión mandibular 7.

Esta discrepancia puede ser atribuida a diferentes factores. Uno de ellos es la utilización de criterios menos precisos como la selección de pacientes en base a relaciones dentarias y no esqueletales. Además, una selección de individuos que se encuentran en etapa de crecimiento puede constituir un factor de confusión 6. Se sabe que el tamaño y la posición final de la mandíbula se establecen hacia el final del proceso de crecimiento y desarrollo del individuo, y siendo la mandíbula la última estructura en madurar, una muestra de pacientes adultossería una mejor estrategia para determinar las bases esqueletales de la Clase II de manera más confiable 19. En base a esto, la mandíbula sería la determinante principal de las maloclusiones, ya que estaría por mayor tiempo bajo la influencia ambiental y epigenética 11.

Otro factor que debe ser considerado es el origen étnico de la muestra. Ardani y cols compararon sus resultados con la de otros estudios realizados en diferentes poblaciones (Canadá, China, Nepal, Italia, Irak y Arabia Saudita), estableciendo que la variación del patrón facial en la Clase II esqueletal podría estar afectada por esta variable 15.

Si bien nuestros resultados reflejan que la Clases II se debe principalmente a una mandíbula retruida, también podría ser explicada por un maxilar protruido o por una combinación de las alteraciones en la posición y tamaño tanto del maxilar como de la mandíbula. Ardani y cols encontraron que la naturaleza más frecuente es la mandibular, seguido por un exceso maxilar, luego una naturaleza mixta y finalmente por una longitud normal tanto del maxilar como de la mandíbula 15.

Contrariamente, existen autores que son categóricos en atribuir las maloclusiones Clases II solamente a una posición retruida de la mandíbula 9,11) o solamente a una posición prognática del maxilar 6, sin considerar la existencia de otras etiologías. Esto se podría explicar principalmente porque en esos estudios los análisis de resultados son en base a los promedios del total de las mediciones. Es importante considerar todas las naturalezas esqueletales, aun cuando estas sean poco frecuentes ya que es determinante al momento de realizar un diagnóstico y una planificación personalizada del tratamiento.

Uno de los principales hallazgos del presente trabajo es la descripción de tres nuevas naturalezas esqueletales, las cuales, según el análisis de la literatura pertinente, no habían sido descritas de manera explícita con anterioridad. Si bien estas presentaciones de Clase II pueden haber sido parte de la experiencia de cualquier ortodoncista, en la literatura especializada no aparecen con la claridad de las otras. No obstante, algunos estudios eventualmente podrían ser comparables indirectamente con el nuestro. A.Sidlauskas y cols evaluaron a 86 pacientes ente 9 y 12 años y encontraron un 8% de individuos de Clase II que presentaban una retrognasia maxilar, considerando retrognasia maxilar aquellos ángulos SNA menores a 77°. Sin embargo, si estos autores hubieran considerado como retrognasia maxilar ángulos menores a 80°, como es el caso de nuestro estudio, este porcentaje sería considerablemente mayor. Todos los pacientes en ese estudio presentaban ángulos ANB mayores a 4° por lo que podríamos deducir que este mismo porcentaje presentaba una Clase II bi-retruida 20. Para determinar la naturaleza y frecuencia de aparición de los componentes específicos que pueden contribuir a una relación oclusal de Clase II, McNamara estudió a 277 pacientes de ente 8 y 11 años, encontrando una alta frecuencia de casos con retrusión maxilar (48.9%) 21. Sin embargo, en dicho estudio los criterios de inclusión fueron en base a un diagnóstico dentario y no esqueletal. Tampoco se distinguió entre Clase II división 1 y Clase II división 2, ya que estas serían dos entidades morfológicamente diferentes que deberían ser consideradas como dos patrones extremos de una varianza de mandíbula retruida 22. Por último, Pancherz comparó las maloclusiones de Clase II división 1 y Clase II división 2 en niños de 8 a 10 años y de 11 a 13 años, y observó que un 15% entre los 8 y 10 años, y un 13% entre los 11 y los 13 años, presentaban un maxilar retruido, entendiendo como retruido a ángulos SNA menores o iguales a 76° 10.

Si bien la literatura no apoya la existencia de dimorfismo sexual en los estudios cefalométricos 9-10,23-24, en nuestros resultados llama la atención la gran expresión de la Clase II bi-retruida en mujeres en comparación con los hombres, lo cual estaría reflejando la proporción de los sexos en el total de la muestra independientemente de la naturaleza esqueletal.

El grupo bi-retruido despierta un especial interés respecto de las consecuencias que podría tener la posición retruida de ambos maxilares sobre la vía aérea superior. El estudio de la vía respiratoria superior y su relación con la posición y tamaño mandibular es de suma importancia en el diagnóstico de ortodoncia debido a su asociación con trastornos respiratorios obstructivos, especialmente apnea del sueño 25. La deficiencia mandibular severa se ha relacionado con una reducción de la dimensión de las vías respiratorias orofaríngeas, lo que aumenta las posibilidades de deterioro de la función respiratoria y posiblemente cause alteraciones como roncopatía, síndrome de aumento de resistencia de las vías respiratorias superiores y síndrome de apnea-hipoapnea obstructiva del sueño 26. Nayanna Nadja e Silva y cols. evaluaron las dimensiones de las vías respiratorias en pacientes con maloclusión esqueletal Clase II mediante cefalogramas laterales en 80 individuos de entre 10 y 17 años. Encontraron que los tamaños de la orofaringe y nasofaringe, así como la posición y longitud mandibular eran menores en individuos de Clase II, existiendo una correlación positiva entre el tamaño de la oro-nasofaringe y diferentes mediciones cefalométricas características de Clase II, entre ellas el ángulo SNB 25. Si a una condición de mandíbula retruida se le agrega un maxilar retrognático, cabría esperar entonces un mayor compromiso de signos y síntomas de los problemas obstructivos de la vía aérea superior. La consideración de este aspecto es fundamental en la indicación terapéutica de avances bimaxilares, tanto ortopédicos como quirúrgicos 25. Se ha demostrado que las cirugías de avance bimaxilar son beneficiosas en términos de aumento del tamaño de las vías respiratorias superiores, de mejoramiento de los indicadores oximétricos y de la calidad de vida medida en la escala de somnolencia de Epworth 27-28.

Considerar esta variante esqueletal bi-retruida de la Clase II es relevante, ya que enriquece, no solo el diagnóstico, sino que orienta el abordaje terapéutico, en donde se requieren modificaciones sagitales bimaxilares para lograr un correcto equilibrio dentoesqueletal. Los tratamientos combinados de cirugía y ortodoncia han mejorado considerablemente en las últimas décadas como resultado del aumento de las capacidades diagnósticas, una mejor comprensión de la interacción entre los distintos componentes del Sistema Estomatognático y la capacidad de realizar tratamientos personalizados 29.

Conclusión

La naturaleza esqueletal de las maloclusiones Clase II más frecuente en nuestro estudio fue la mandibular, seguida por la maxilar. Las expresiones bi-retruida y bi-protruida de los maxilares deberían ser incorporadas en la descripción de las variantes esqueletales de la Clase II, especialmente la variante bi-retruida debido a su gran relevancia clínica. La maloclusión Clase II presenta variadas morfologías tanto dentarias como esqueletales que deberían ser reconocidas por los clínicos, ya que un óptimo tratamiento y corrección de las discrepancias esqueletales en sentido sagital debe estar basado en un diagnóstico individualizado de cada paciente.

texto en

texto en