Introducción

El síndrome de Stajano, Fitz-Hugh, Curtis es una complicación extrapélvica de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), caracterizada por dolor en hipocondrio derecho secundaria a una perihepatitis, escasa sintomatología pelviana y la presencia de adherencias en forma de “cuerdas de violín” entre la cápsula de Glisson, diafragma y pared anterior abdominal1.

El cuadro clínico de una infección genital gonocócica subaguda o crónica que se manifiesta como dolor en el hipocondrio derecho con escasa sintomatología pelviana, fue descrito por primera vez por el Dr. Carlos Stajano en el año 1920, publicando dos artículos en Anales de la Facultad de Medicina del Uruguay2,3 y posteriormente en el mismo año en la revista “La Semana Médica” de Buenos Aires4. En el año 1921 JAMA publica un resumen y traducción al inglés de la publicación de la Semana Médica5.

En 1922 Stajano publica su hallazgo en “Gynecologie et Obstétrique de París”6 alcanzando amplia difusión en el mundo académico europeo, cuyo resumen y traducción al inglés se publica en el año 1922 por el American Journal of Obstetrics and Gynecology7.

El nombre dado por Stajano a esta presentación clínica fue “La reacción frénica en ginecología”3.

Diez años más tarde de la primera descripción, en el año 1930, el Dr. Arthur Hale Curtis publicó sobre la frecuente coexistencia de salpingitis gonocócica y adherencias en “cuerda de violín” entre la superficie anterior del hígado y la pared abdominal anterior8.

Unos pocos años más tarde, el Dr. Thomas Fitz-Hugh Jr. publica en el año 1934 los casos de tres mujeres que presentaban dolor en el hipocondrio derecho por adherencias entre el hígado y la pared abdominal, que atribuyó a una peritonitis gonocócica aguda9.

En 1978 Müller describió la frecuente ocurrencia en la que se aislaba Chlamydia trachomatis del líquido peritoneal en estos casos clínicos10, en 1986 Lopez-Zeno vincula a este germen como el agente más frecuentemente implicado11, en 1970 Kimball y Knee publican el primer caso de perihepatitis gonocócica masculina12, en 2003 Sharma y colaboradores publican tres casos como resultado de tuberculosis genital13) y recientemente se han publicado casos secundarios a tuberculosis14 y a Mycoplasma15.

Este cuadro clínico se conoce mundialmente como síndrome de Fitz-Hugh, Curtis, omitiéndose el nombre de Stajano, lo cual no parece correcto. Seguramente las complicaciones del mundo científico anglosajón de acceder a publicaciones sudamericanas e incluso europeas en aquellos años, colaboraron en la ignorancia de quien describió por primera vez esta condición clínica.

Caso clínico

Paciente de 27 años de edad, nulípara, sin antecedentes personales a destacar y ginecológicos de EIP a los 24 años tratada con antibióticos vía oral. Posteriormente a este cuadro clínico, la paciente relata frecuentemente flujo vaginal anómalo que se automedica con óvulos de amplio espectro. En el último año relata dolores en hipocondrio derecho ocasionales interpretados como secundarios a patología vesicular, aunque la imagenología no ha podido diagnosticar litiasis biliar ni otras anomalías que pudieran explicar esta sintomatología.

Dado que el cuadro se ha agudizado en los últimos meses y, si bien no manifiesta sintomatología pelviana, al examen genital se observa dolor a la palpación uterina y movilización del cuello uterino, y no ha respondido satisfactoriamente al tratamiento con antibióticos, analgésicos y antiinflamatorios; con el planteo de síndrome de Stajano, Fitz-Hugh, Curtis se decide realizar una laparoscopía diagnóstica y eventualmente terapéutica.

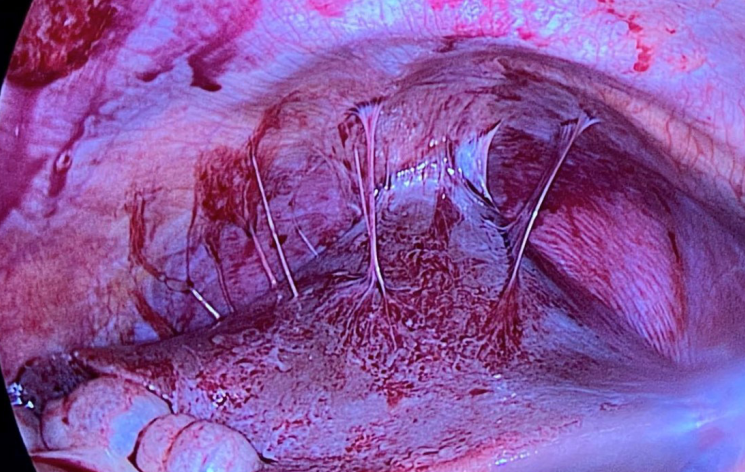

Durante el procedimiento se observan adherencias en forma de “cuerda de violín” entre el hígado y el diafragma, líquido en el fondo de saco de Douglas y a nivel genital elementos de un proceso inflamatorio subagudo o crónico (figura 1).

Figura 1: Adherencias hepatofrénicas en una paciente con Sindrome de Stajano, Fitz-Hugh, Curtis. Foto cedida por el Dr. Gonzalo Sotero.

Se realiza adhesiólisis, en el posoperatorio se indica tratamiento antibiótico de EIP y se otorga el alta a las 48 h con buena evolución posterior.

Discusión

El síndrome de Stajano, Fitz-Hugh, Curtis es una rara forma de presentación de la EIP crónica, donde se produce una inflamación de la cápsula de Glisson que finalmente provoca adherencias perihepáticas en forma de “cuerda de violín” (1.

Desde el punto de vista clínico predomina el dolor en hipocondrio derecho, con escasa sintomatología pelviana. Ocasionalmente el dolor puede irradiar al hombro, y suele aumentar con las maniobras de Valsalva; otras veces se acompaña de fiebre, náuseas y vómitos1.

Según la evolución se pueden distinguir formas de presentación aguda, subaguda y crónica, siendo las dos últimas las más frecuentes.

Durante la exploración intraabdominal (laparoscópica o laparotómica), se evidencian adherencias de tipo de “cuerda de violín” entre el hígado y el diafragma, y menos frecuentemente con la pared anterior del abdomen8.

La incidencia es incierta, aunque se sabe que frecuentemente suele afectar a mujeres en edad fértil que han padecido una EIP. En el estudio más grande publicado hasta la fecha, con 3.564 laparoscopías, se diagnosticó este síndrome en 14,8% de las pacientes con infertilidad tubaria; 6,7% en embarazos ectópicos y en 1,4% por otras indicaciones ginecológicas17. Y es posible que esta frecuencia sea un poco más alta en las adolescentes ya que se ha encontrado evidencia de perihepatitis en 27% de las pacientes con salpingitis18, y lo mismo podría suceder en mujeres con esterilidad19.

El agente etiológico más frecuente es la Chlamydia trachomatis y luego la Neisseria gonorrhoeae1,11.

Stajano ha explicado el motivo por el cual estas infecciones genitales adoptan estas curiosas manifestaciones clínicas. Habitualmente una EIP determina endomiometritis, y si no se hace el tratamiento oportuno el cuadro puede evolucionar a un piosalpinx, absceso tuboovárico y pelviperitonitis. En algunas ocasiones, secundario a un tratamiento inadecuado, a características propias del agente etiológico o del terreno del paciente, el proceso infeccioso evoluciona a una etapa sub aguda o crónica. En estas ocasiones, puede suceder que los gérmenes asciendan desde la pelvis por la gotera parietocólica derecha al espacio hepatofrénico4,20,21. Esto puede ser favorecido por el movimiento del líquido peritoneal secundario a los cambios de presión intraabdominal motivado por los esfuerzos inspiratorios y espiratorios22. Una vez en el hipocondrio derecho, el proceso inflamatorio produce una hepatitis superficial que afecta casi exclusivamente a la cápsula de Glisson, con la producción de adherencias laxas, en forma de “cuerda de violín”, entre ella y el diafragma y la pared anterior del abdomen8,9. También se han postulado la vía hemática y linfática como vías de diseminación23,24.

En una revisión llevada a cabo por You y colaboradores se informa que el síntoma más frecuente fue el dolor en hipocondrio derecho (71%), y posteriormente dolor en hipogastrio (6,1%), dolor en flanco derecho (4,9%) y dolor pleurítico (1,2%)25.

Stajano también explicó el motivo por el cual el dolor suele presentarse en el hipocondrio derecho y no en el abdomen medio. Las terminaciones nerviosas vegetativas y sensoriales en el hemiabdomen superior se caracterizan por la escasez de tejido celular subyacente por lo que el proceso inflamatorio rápidamente activa a los receptores dolorosos peritoneales, mientras que en el nivel medio de la cavidad peritoneal las vías nerviosas atraviesan las fibras musculares y terminan en un tejido conjuntivo y celular más espeso, lo que las ubica más alejadas de la superficie peritoneal20,21.

Si bien la sintomatología ginecológica suele estar ausente, es raro que no se manifieste de alguna manera ante el examen ginecológico, tanto ante la especuloscopía (cervicitis, flujo), o ante el examen bimanual (dolor a la palpación uterina, movilización del cuello uterino, anexial, pelviperitonitis) (1,3.

También es relativamente frecuente que el hallazgo de las adherencias en “cuerdas de violín” sea laparoscópico, en una paciente sin sintomatología que la sospechara. Tulandi y Falcone publicaron que en el 4,7% de las laparoscopías realizadas a mujeres por patología ginecológica benigna se pueden encontrar adherencias en “cuerda de violín” en la superficie hepática, lo que concuerda con lo publicado por Ricci y colaboradores26,27.

Por estos motivos siempre se aconseja realizar una cautelosa exploración abdominal en las mujeres que se someten a una laparoscopía, ya que de observarse adherencias perihepáticas se aconseja su adhesiólisis, lo que no aumenta el tiempo operatorio significativamente ni las complicaciones. Esta práctica suele mejorar la sintomatología y evitaría la complicación derivada de un hemoperitoneo por desgarro de las adherencias de la cápsula hepática tras un traumatismo abdominal. Si no se realiza la lisis, se aconseja dejar constancia de su presencia y advertir a la paciente, para no incurrir en el futuro en errores diagnósticos adjudicando el cuadro clínico a patología de la vía biliar. Aunque más infrecuente, también existen publicaciones de casos de obstrucción intestinal debida a estas adherencias28,29.

En el caso de realizar la adhesiólisis durante una laparoscopía debe prestarse mucha atención a la hemostasis, ya que al caer la presión abdominal al liberar el neumoperitoneo, pueden comenzar a sangrar..

La paraclínica es la acostumbrada de las EIP, es decir, leucocitosis con neutrofilia en la mitad de los pacientes, y frecuente elevación de la proteína C reactiva (PCR) y de la velocidad de eritrosedimentación (VES). La determinación de anticuerpos frente a Chlamydia y la Neisseria gonorrhoeae puede ser de ayuda, mientras que el cultivo de Chlamydia es complejo y costoso por lo que no solemos solicitarlo. Las enzimas hepáticas y bilirrubinas suelen ser normales, o levemente aumentadas1.

Cuando se realiza una resonancia magnética nuclear o una tomografía axial computarizada con contraste se suele observar líquido subcapsular, con engrosamiento de la cápsula hepática en la fase arterial secundaria al incremento de flujo sanguíneo causado por el proceso inflamatorio, y sólo en el 25% de las pacientes se pueden observar las adherencias en “cuerdas de violín”, entre la superficie hepática y el diafragma y/o la pared abdominal.

Dado que el cuadro clínico del síndrome de Stajano, Fitz-Hugh, Curtis suele presentarse como dolor en hipocondrio derecho, náuseas y vómitos, y escasa sintomatología pelviana, no es infrecuente que se atribuya a patología hepatobiliar, incitando al error diagnóstico.1,30

El tratamiento antibiótico es el mismo aconsejado en las EIP, y los antibióticos empleados deberán estar dirigidos siguiendo los protocolos establecidos por cada centro, con especial énfasis en tratar a la/s pareja/s sexuales.

Según las pautas vigentes del MSP de nuestro país, el tratamiento de elección es con ceftriaxona 250-500 mg IM + doxiciclina 100 mg c/12 h 7 días + metronidazol 2 g VO dosis única31.

Conclusiones

El síndrome de Stajano, Fitz-Hugh, Curtis es una rara presentación clínica de las infecciones ginecológicas altas, caracterizada por dolor en hipocondrio derecho, escasa sintomatología pelviana, y adherencias en forma de “cuerda de violín entre el hígado y el diafragma o la pared anterior del abdomen.

Dada las características clínicas, el diagnóstico suele retrasarse en el tiempo o ser erróneo, siendo lo más habitual adjudicar el cuadro a patología hepatobiliar, apendicular o urológica.

La analítica es poco específica, pudiéndose observar una leve leucocitosis con neutrofilia, aumento de PCR y VES. Las enzimas hepáticas suelen estar normales o levemente aumentadas, y en ocasiones puede ayudar la determinación de anticuerpos frente a Chlamydia y Neisseria gonorrhoeae.

También no es infrecuente que las adherencias en “cuerda de violín“ sean un hallazgo quirúrgico, en una paciente asintomática.

El tratamiento consiste en la adhesiolisis laparoscópica, junto a la antibioticoterapia propia de las EIP.