Introducción

Los espacios culturales son fundamentales en las ciudades de todo el mundo, promoviendo la coexistencia y la simultaneidad de actividades, distinguiendo así la cultura ciudadana en un amplio espectro (Villac, 2018). Entendiendo esta dinámica, se reconoce que la sociedad moderna desarrolla su competitividad a través del pensamiento y una identidad activa, pues es una era en donde la cultura mejora la calidad de vida (Park, 2018). Al contemplar este comportamiento en distintos lugares, podemos decir que los usuarios y el espacio están inmersos en una cultura que no solamente comunica algo, sino que admite comprender los procesos de uso en su examinación funcional (Méndez, 2013). Dado que la arquitectura nos permite identificar criterios utilizados en un objeto arquitectónico, en 1996, el antropólogo Edward T. Hall publicó Las dimensiones ocultas; en esta obra acuñó el término proxémica para ilustrar cómo el hombre y su entorno participan en moldearse mutuamente (Lui, 2015), esto define la teoría de la proxémica utilizada en este estudio. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es determinar de qué manera la teoría condiciona el diseño de espacios que promuevan la interacción social, la participación pública y una sensación fluida y diversa. (Sáez, 2016).

En su libro Las dimensiones ocultas (1966), Edward T. Hall introdujo el concepto de proxemia para describir un lenguaje silencioso que comunica las experiencias implícitas y explícitas de un espacio, detallando dimensiones físicas de las personas habitando el entorno a través de sus distintos sentidos, acuñándolos como mundos sensoriales. Hall divide los receptores sensoriales en dos categorías: receptores a distancia, la vista, el oído y el olfato; y receptores inmediatos, el tacto y los músculos. Estos brindan experiencias compartidas, aunque existen diferencias en cómo se examinan los sentidos en el contexto cultural, la personalidad y los propósitos. Hall buscó definir las dimensiones ocultas de cómo los humanos habitan sus mundos sensoriales en el espacio, más allá del contacto físico y que no todos los efectos provienen de una sola causa. Concluyendo en cuatro clasificaciones: distancia íntima (0 - 0.50 metros), distancia en la que se expresan sentimientos intensos como el consuelo y la ira; distancia personal (0.45 - 1.30 metros), en la que se conversan entre personas cercanas, como amigos y familia; distancia social (1.30 - 3.70 metros), en la que se conversa entre amigos y conocidos; y distancia pública (3.70 - 7.60 metros), en la que la comunicación es formal y unidireccional, como en conferencias o para espectadores. Por último, más allá de las cuatro zonas proxémicas se conoce como contexto social, donde puedes reconocer a una persona antes de determinar cuál de las dimensiones se establecerá para la interacción. En un mundo cada vez más globalizado la teoría de la proxemia cobra gran importancia, al comprender las distancias sociales y sus dimensiones espaciales. Analizar el diseño desde este enfoque permite crear edificios contextualizados que respetan los aspectos culturales y situacionales de la arquitectura (Lui, 2015).

En ese sentido, dentro del panorama mundial existe la presencia de espacios culturales que respondan a la necesidad de proyectar respetando el contexto y la creación de un objeto que promueva la interacción, la participación y una experiencia cultural. Uno de los casos que refleja ello es en Madrid, España, en el Caixa Fórum de Madrid, la cual es una rehabilitación de una central eléctrica de principios del siglo XX, donde los principales objetivos eran no perder la fachada de ladrillo al ser representativa de la identidad arquitectónica industrial de Madrid, y aumentar el volumen útil para albergar mayor cantidad de servicios; tras un concurso público fue diseñado por el estudio de arquitectura Herzog & de Meuron, 2008. Este proyecto destaca y representa a la teoría de la proxemia por el respeto que tuvo al edificio original, y la propuesta para aportar iluminación natural a un espacio central interior relevante en el proyecto, que debido a su uso original no era de necesidad (Pérez, 2020). El espacio central propuesto en el Caixa Fórum de Madrid, se muestra como un ejemplo dentro del método de estudio y sirve bajo el concepto de sociopétalo entre los arreglos proxémicos donde la organización se deriva de la dialéctica de las personas con su entorno, que es capaz de contemplar sonido, luz, espacio, forma y movimiento (Buldaç, 2021). Ya sea un ambiente volumétrico o un espacio libre, el centro tiene la capacidad de ser integrador, multifuncional y apropiable; y a la vez reconocible y atractivo, focalizando la mayor cantidad de interacciones y participaciones públicas (Takano & Tokashi, 2007).

Por todo lo ya mencionado, surge la interrogante de investigación: ¿De qué manera la teoría de la proxemia de Edward T. Hall condiciona el diseño de espacios arquitectónicos para la exposición y difusión cultural en el panorama mundial? Para responder ello, se evidencia la creación necesaria de espacios de exposición y difusión cultural que consideren las distancias sociales contextuales con sus respectivas dimensiones espaciales en el entorno construido, y de proyectar en su máxima expresión la interacción social, la participación pública y una experiencia cultural, con el claro objetivo de usar la cultura para mejorar la calidad de vida y desarrollar nuevas ideas, teorías y dispositivos que permitieran reconsiderar la relación entre el ser humano y su entorno (Piana, 2023).

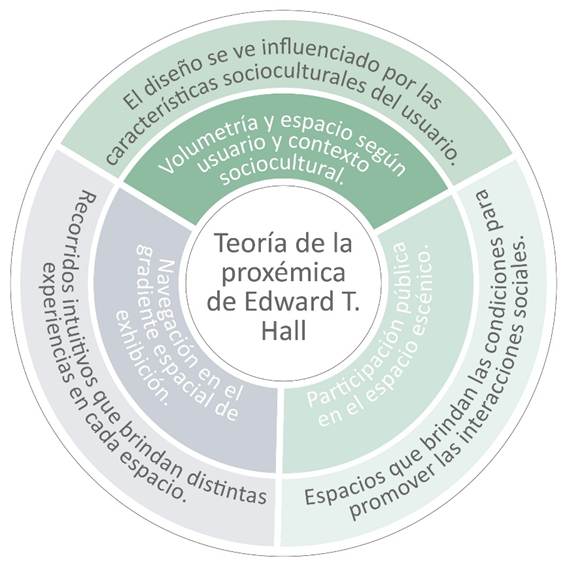

Descubrimientos sobre la teoría de la proxémica de Edward T. Hall

Para llevar a cabo la investigación, primero se debía realizar una revisión documental. Este proceso incluyó una lista de bases de datos y metabuscadores académicos, como EBSCO y Dialnet, para encontrar información pertinente y útil del tema. Existe una gran cantidad de documentos sobre la obra y el pensamiento del autor de forma genérica, donde se menciona a grandes rasgos su enfoque proxémico; sin embargo, solo un pequeño número se centró en la perspectiva proxémica que se busca para encontrar validación científica.

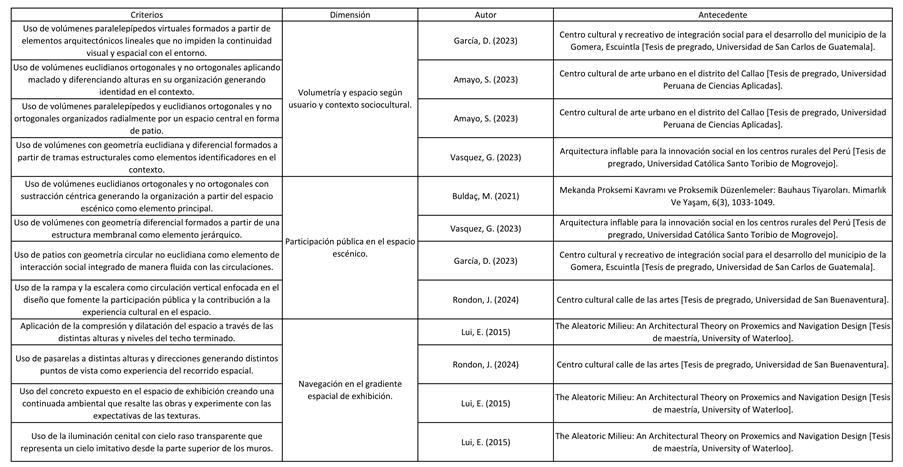

Se tuvo en cuenta la exploración de dos tipos de antecedentes: teóricos generales, que proporcionan información sobre la variable globalizada sin ser experimental, considerando libros, artículos de investigación, revistas indexadas y tesis de nivel de maestría y doctorado, esta exploración documental fue valiosa para poder aterrizar aquellos principios que definirían la teoría de la proxemia de Edward T. Hall, ya que se enfocó en el estudio del uso de la variable en objetos arquitectónicos y su impacto en las personas y en la arquitectura. Y teóricos arquitectónicos, centrándose en proyectos arquitectónicos donde la variable forma parte del diseño, se consultaron tesis de grado de arquitectura de universidades reconocidas en un panorama internacional. Esta perspectiva comparativa contribuyó a enriquecer el análisis científico al proporcionar una comprensión matizada de las complejidades involucradas en la integración de la variable en el diseño arquitectónico en diferentes contextos. Figura 1.Tabla 1.

Figura 1: Fuente: Esquema conceptual de los principios de la teoría de la proxémica de Edward T. Hall elaboración propia (2024), con base en: Pascale, M. (2018), Buldaç, M. (2021) y Lui, E. (2015).

Metodología

La investigación es de tipo descriptivo, no experimental y se enfoca en detallar el comportamiento de una variable. Se utiliza un enfoque cualitativo debido a que se basa en la naturaleza de los datos procesados, que no son cuantificables, puesto que se centra en la obtención de información a través de la observación empírica.

Según lo mencionado, la investigación se organiza en tres etapas: revisión documental, análisis de casos arquitectónicos y presentación cualitativa y gráfica de los resultados obtenidos. La primera etapa se basa en una revisión de documentos, la cual emplea una muestra compuesta por investigaciones científicas que se clasifican en estudios generales y arquitectónicos; la revisión documental es en esencia una inmersión profunda en la corriente de conocimiento existente relacionada con el tema de estudio. Se prioriza la inclusión de material científico que brinde una comprensión integral de la variable desde una perspectiva tanto general hasta específicamente arquitectónica.

Para el proceso de selección de los documentos pertinentes, se emplearon buscadores científicos como EBSCO, Dialnet y Google Académico. Se estableció un rango de búsqueda no mayor a 10 años de antigüedad y se emplearon palabras clave, con el fin de encontrar un alto número de antecedentes teóricos tanto generales como arquitectónicos, en los que se encuentre aplicada la variable de investigación. Por otro lado, se agregó a esta búsqueda una serie de repositorios universitarios de renombre, tales como la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en España, Universidad Privada de Ciencias Aplicadas (UPC) en Perú, Real Instituto de Tecnología (KTH) en Suecia, Universidad de San Buenaventura (USB) en Colombia, y Universidad Católica de Colombia.

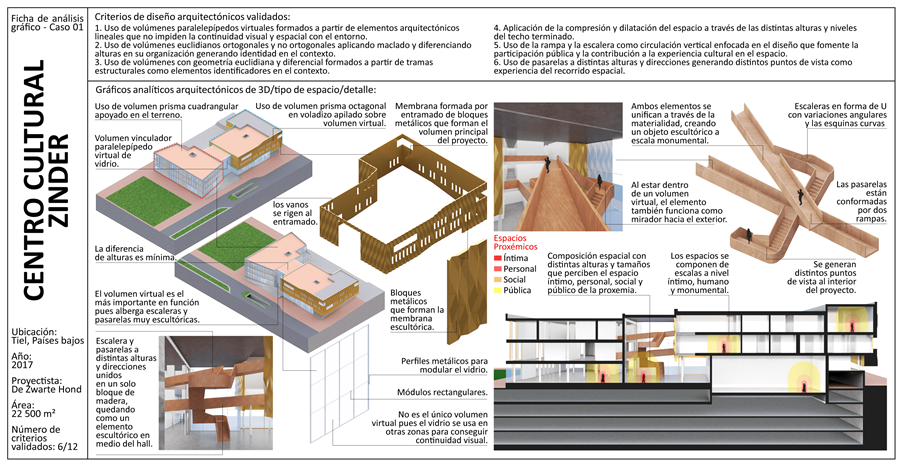

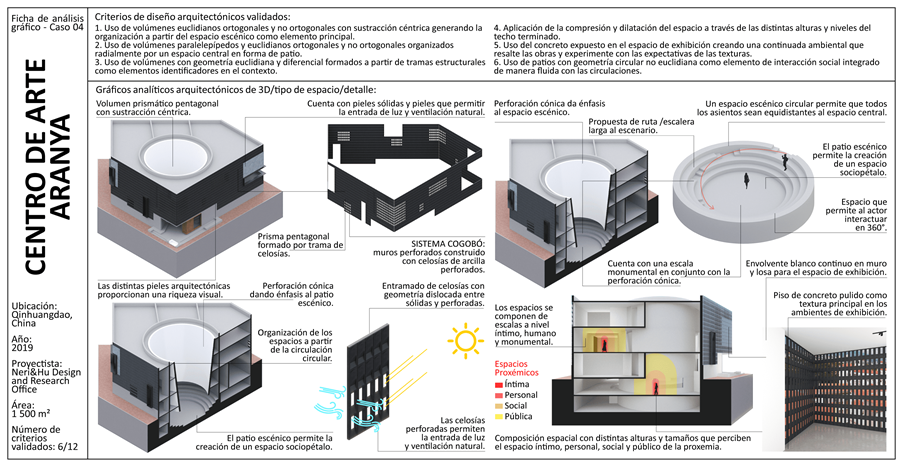

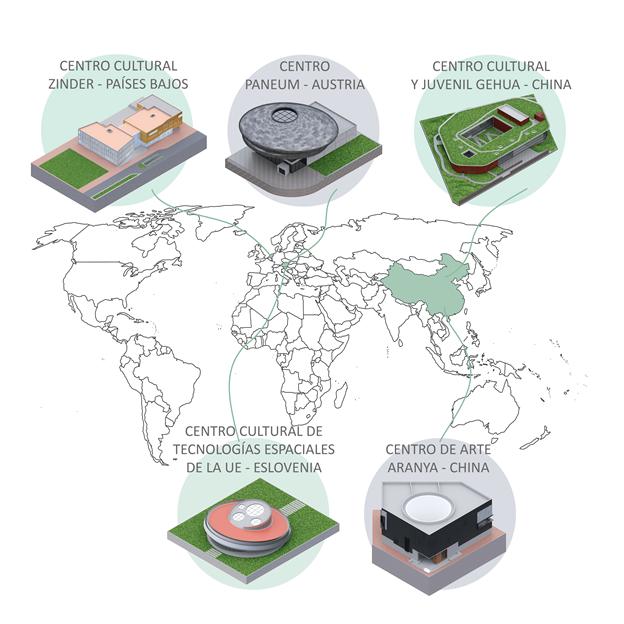

La segunda etapa de la investigación comprende el análisis de casos arquitectónicos, que tienen como objetivo precisar los criterios arquitectónicos de forma gráfica. Se identifican los criterios mediante la aplicación de hechos arquitectónicos reales para validar su pertinencia y funcionalidad. Por ello, se seleccionó una muestra no probabilística finita que consta de cinco casos arquitectónicos mundiales construidos en la actualidad: Centro Cultural Zinder, Centro Cultural de Tecnologías Espaciales de la Unión Europea, Centro PANEUM, Centro de Arte Aranya y Centro Cultural y Juvenil Gehua. La información de todos los casos se obtuvo de la página web de la empresa responsable de cada proyecto y de los arquitectos encargados, además de tomar referencias en publicaciones de plataformas de arquitectura, urbanismo y diseño. Figura 2.

Figura 2: Fuente: Presentación de casos internacionales escogidos para el análisis elaboración propia (2024).

Cada uno de los casos seleccionados se modeló en 3D, considerando información arquitectónica aproximada. Esto se hizo con el fin de ilustrar los principios aplicados en el objeto arquitectónico mediante gráficos, cada criterio se representa de forma visual en el modelo, lo que permite identificar cómo se materializa en forma, estructura y organización espacial. Además de la representación gráfica, se incluye una redacción cualitativa sintética que complementa y enriquece la comprensión, destacando sus implicaciones y efectos en el diseño y la experiencia del espacio arquitectónico.

Se escoge como objetivo de estudio principal a los espacios culturales por el impacto positivo que brindan a la sociedad en cualquiera de sus realidades y ubicación mundial; se sostiene que estos equipamientos son capaces de actuar como catalizadores para la creación de comunidades más cohesionadas y socialmente más activas. Asimismo, siendo la cultura un aspecto central del desarrollo humano y social, en muchas realidades aún enfrentan los desafíos de acceso a infraestructura cultural. Por ello, se revaloriza el rol que cumplen estos espacios a través del análisis de grandes ejemplos del panorama internacional.

La selección de los casos se enfoca en la metodología basada en la premisa de los principios y criterios que representen de manera efectiva la proxémica de Edward T. Hall extrapolados y aplicados en objetos arquitectónicos que funcionan como equipamiento cultural. Por ello, se escogieron cinco casos internacionales de índole cultural, la comparativa de la aplicación de estos criterios en los proyectos, permitirá no solo evaluar su relevancia y efectividad en diferentes contextos, sino también enriquecer la comprensión de la proxemia en la arquitectura. Este enfoque científico y sistemático busca trascender la simple descripción de los casos individuales para profundizar en la teoría propuesta y su potencial aplicación en el diseño cultural contemporáneo.

Por último, en la tercera fase se presentan de manera cualitativa y gráfica los resultados obtenidos. Se utilizará un cuadro resumen ordenado por categoría que incorpora la lista de los doce criterios de diseño y su presencia en los cinco casos muestra de equipamientos culturales analizados. Esto facilita la observación de la frecuencia con la que se emplearon los criterios de diseño en los casos examinados, como también confirma la aplicación de estos en la realidad empírica; y a partir de los hallazgos, generar doce lineamientos teóricos de diseño arquitectónico.

Resultados

Para demostrar la relevancia de la aplicación de la teoría de la proxémica de Edward T. Hall en espacios culturales. Fue necesario hacer en primera instancia una revisión documental; tras obtener una lista de 12 criterios arquitectónicos con base en el análisis anterior, se pretende verificar la aplicación de ellos en distintos proyectos internacionales del ámbito cultural, para finalmente convertir estos criterios en lineamientos de diseño. A continuación, se mostrará el estudio de cada caso a través de un lenguaje descriptivo inicial y gráficos explicativos.

Figura 3,Figura 4,Figura 5,Figura 6,Figura 7.

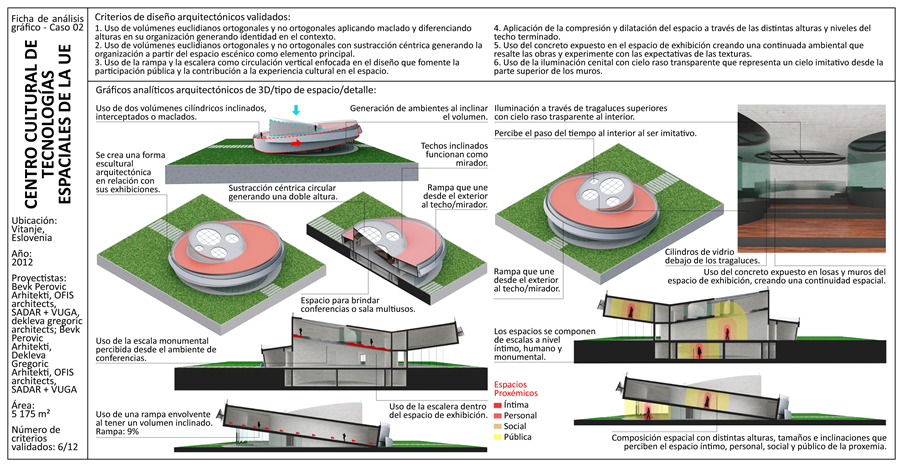

Caso 02: Centro Cultural de Tecnologías espaciales de UE

Figura 4: Fuente: Análisis gráfico de la aplicación de la teoría estudiada en el caso 02 elaboración propia (2024), con base en: "Cultural Center of EU Space Technologies / Dekleva Gregoric Arhitekti + SADAR + VUGA + OFIS architects + Bevk Perovic Arhitekti".

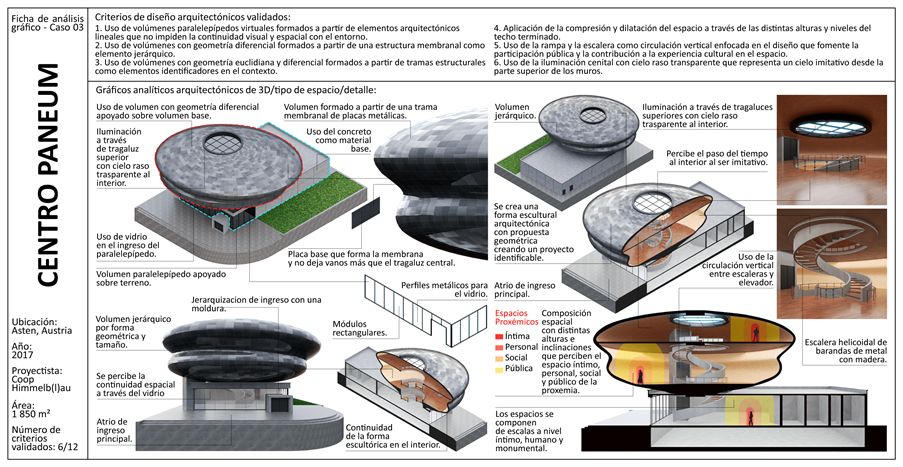

Caso 03: Centro PANEUM

Figura 5: Fuente: Análisis gráfico de la aplicación de la teoría estudiada en el caso 03 elaboración propia (2024), con base en: "Centro PANEUM / Coop Himmelb(l)au".

Caso 05: Centro Cultural y Juvenil Gehua

Figura 7: Fuente: Análisis gráfico de la aplicación de la teoría estudiada en el caso 05 elaboración propia (2024), con base en: "Gehua Youth and Cultural Center / Open Architecture"

Conclusiones

Edward T. Hall emerge como un personaje trascendente y significativo en el campo de la arquitectura. La importancia de su teoría es notable en varios aspectos clave: primero, Hall puso énfasis en la arquitectura como medio para facilitar la interacción y participación pública, al identificar los límites sociales humanos y responder a las necesidades sensoriales e interpersonales de las personas en su entorno; segundo, su enfoque facilita el análisis y diseño de edificaciones que consideren y respeten los aspectos culturales y situacionales, creando una arquitectura contextual y bien integrada; por último, se enfatiza una vez más la relevancia en la participación pública, ya que demuestra que el ser humano y su entorno se moldean de manera recíproca, hallando un sentido de comunidad y pertenencia.

En el contexto de la investigación, es importante destacar la escasez de referencias o estudios específicamente centrados en la teoría de la proxemia de Edward T. Hall enfocado netamente en arquitectura, lo que pone en evidencia la falta de la visión y pensamiento del autor en objetos arquitectónicos centrándose en el desarrollo social. Esta limitación evidencia una brecha en la comprensión integral de la contribución del autor al campo de la arquitectura desde el punto de vista social. No obstante, esta ausencia de estudios detallados y análisis en profundidad puede interpretarse como una oportunidad para la exploración y desarrollo de nuevas investigaciones, desde la visión de otras especialidades de estudio.

Se pone en evidencia que la variable “Teoría de la proxémica de Edward T. Hall” condiciona el diseño de espacios de exposición y difusión cultural en una gran medida. Aunque muchos de los criterios se encuentren compartidos en varios casos, los resultados de diseño tienden a ser completamente distintos en cada uno de ellos. Al poner en valor el respeto a los aspectos culturales, contextuales y situacionales en el proceso de diseño, se llega a interpretar de distintas maneras el cómo lograr la interacción social, la participación pública y la experiencia dentro del espacio.

En relación con los hallazgos de la Tabla 2 sobre los criterios arquitectónicos, se destaca el énfasis del autor en la creación de espacios que generan un magnetismo hacia su interior, atrayendo directamente a las personas a su centro. Esto facilita la exploración del objeto arquitectónico con diversas experiencias mediante la implementación de los distintos criterios hallados en esta investigación.

En cuanto a la Tabla 3, que resume la obtención de 12 lineamientos arquitectónicos, se logra identificar una gran influencia de la teoría en diversos aspectos, como la composición volumétrica, los elementos configurativos, la espacialidad y la materialidad: primero, en cuanto a la composición volumétrica se reconoce el uso de geometría euclidiana en mayor medida y geometría diferencial en menor (Vasquez, 2023), además se contempla una organización clara y en su mayoría radial a partir de un elemento principal, siendo el centro en todos los casos analizados, así mismo se pone en uso el recurso de interceptar los volúmenes a distintas alturas (Amayo, 2023) y el uso de sustracciones céntricas volumétricas (Buldaç, 2021), teniendo una gran repercusión, estos aspectos permiten mejorar la transición del exterior al interior de un proyecto, dando percepciones visuales atractivas al usuario y logrando que este construya un sentido de identidad y pertenencia de los espacios culturales en el contexto; segundo, en lo que respecta en elementos configurativos y espaciales, se observa el recurso de las diferencias de alturas de techo en las distintas zonas culturales, con un manejo claro de la compresión y dilatación del espacio (Lui, 2015) en todos los casos analizados, usando propuestas tales como las dobles alturas o inclinaciones de losas para lograr esta sensación espacial, también el uso de patios centrales que organizan al objeto arquitectónico (García, 2023), y el uso de la rampa, la pasarela y la escalera donde pasaron de ser elementos meramente de circulación a detalles esculturales que forman parte de la experiencia y exposición cultural (Rondon, 2024), aunque estuvieron presente en una menor medida de los casos, lograron repercutir en un gran nivel, permitiendo establecer relaciones espaciales fácilmente comprensibles para cualquier persona, enriqueciendo la interacción social, la participación pública y una experiencia cultural fluida y diversa dentro del espacio; tercero, en relación con la materialidad se identificaron 3 tipos, se plantea la utilización de elementos traslúcidos para crear volúmenes virtuales que permiten la continuidad visual y espacial con el entorno (García, D), con una mediana repercusión en los casos juega un papel importante para la conexión con el medio urbano y natural existente, donde el proyecto se entiende como una extensión del mismo lenguaje al contexto inmediato, mientras que el uso de elementos semitraslucidos, ya sea iluminación cenital que imita al cielo, o el uso del concreto expuesto con distintas texturas y aplicaciones (Lui, 2015), tiene una menor repercusión en los proyectos del ámbito cultural, ya que se encuentran enfocados mayormente en espacios o ambientes dedicados a exposición de arte pictórico y escultural.

Por último, es importante destacar que los lineamientos presentados, se ajustan a estudios que responden a distintas ubicaciones geográficas. Es decir, que será esencial considerar el entorno urbano existente en toda propuesta arquitectónica, ya que solo así se podrán identificar los patrones adecuados, para la construcción de espacios que devuelvan el sentido de identidad y pertenencia a las comunidades. Todo proyecto debe adaptarse a las necesidades específicas de su terreno para obtener mejores resultados, lo que puede llegar a requerir modificaciones en los lineamientos hallados en este estudio.