Servicios Personalizados

Revista

Articulo

Links relacionados

Compartir

Archivos de Medicina Interna

versión impresa ISSN 0250-3816versión On-line ISSN 1688-423X

Arch. Med Int vol.34 no.3 Montevideo dic. 2012

Medicina y sociedad

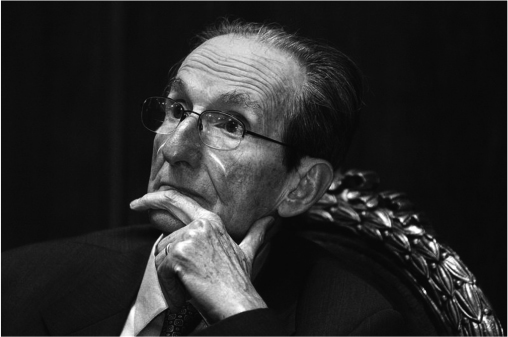

José Pedro Barrán nació en Fray Bentos el 26 de febrero de 1934 y murió en Montevideo el 11 de setiembre de 2009. Es una de las figuras más destacadas de la intelectualidad del Uruguay por su trayectoria como docente, como escritor y fundamentalmente como historiador. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo es la investigación histórica en torno al 900 uruguayo, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX. Enfoca fundamentalmente el nacimiento del Uruguay moderno, el tránsito de una cultura bárbara a una cultura disciplinada, el surgimiento del Batllismo y las relaciones con el imperio británico, el cambio de “sensibilidad”, las revoluciones y las crisis políticas, las clases sociales, la Iglesia; nada escapa a su agudo ojo de investigador. Desnuda la realidad uruguaya en un momento clave para entender el Uruguay de hoy con los ojo de hoy.

Entre 1992 y 1995 publicó la serie Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos, que es una secuencia de tres tomos que comienzan con El poder de curar (T1), donde José Pedro Barrán expone los hechos y una hipótesis sobre el “cambio de sensibilidad” así como la caracterización del poder médico. En el tomo siguiente, la Ortopedia de los pobres (T2), analiza este poder en relación a los “sectores dominados de la sociedad: las clases populares, la mujer, los adolescentes, los homosexuales.”, y en el último tomo, La invención del cuerpo (T3), se muestra al saber laico como constructor o coedificador de los “conceptos dominantes de la sociedad”.

En julio-agosto de 2009, un mes y medio antes de su muerte, con las dificultades impuestas por su enfermedad, pero con la claridad mental que siempre lo caracterizó, José Pedro Barrán escribió el texto inédito que ahora presentamos en Archivos de Medicina Interna. Probablemente éste pueda ser el último texto que escribiera este gran historiador. Valgan estas palabras como reconocimiento póstumo a una personalidad ejemplar y, por sobre todas las cosas, a un amigo entrañable.

La Medicina del Novecientos: Poder y Saber(1)

Medicine in the 1900’s: Power and Knowledge

La medicina y la trama del orden mental establecido

La infiltración del orden establecido en la verdad científica (figura 1)

El saber siempre se ve tentado por el poder y máxime cuando el saber es prestigioso en la sociedad que lo cultiva. Y el saber médico del Novecientos es doblemente prestigioso, por ser científico pertenece a la categoría de conocimientos irrefutables en el imaginario colectivo, y por tener consecuencias y depender de la conducta de los hombres, convoca al ejercicio abierto y desembozado –iba a escribir desenfadado– del consejo moral, de la propaganda de normas de vidas adecuadas al culto de la salud, el nuevo Dios del hombre secularizado contemporáneo.

Estas afirmaciones parten de dos supuestos que la ciencia en estado puro –¿existe?– no admitía: que los hallazgos del saber científicos son inalterables por completo y siempre verdaderos, y que son terminantes y precisos, que eluden la zona de los grises y las dudas pues su rutundidad y claridad son absolutas.

Pero el saber médico ejercido por sus oficiantes y requerido, además por la sociedad, que demanda certezas y no sutilezas, eludió por lo general las salvedades que preceden y ejerció el poder en términos más absolutos de los que el mero conocimiento científico legitimaría. Los sueños de la ciencia pueden ser ingenuos y monstruosos.

Desde la segunda mitad del siglo XIX la medicina quiso ser un saber solo de hechos, empírico, formado en la observación y experimentación, dependiente de la clínica, donde enseñaba la mirada sobre el enfermo, y el laboratorio, donde instruían las operaciones cuidadosamente analizadas.

No debía sobrevivir ninguna de las viejas teorías con que antes se abordaban los hechos y que sólo servían para su interpretación caprichosa y prejuiciosa. Y si no había teoría no importaba, la empiria más absoluta debía presidir la búsqueda de la cura del cuerpo. Saber por qué sucedian las cosas era útil, pero a los efectos del sanar interesaba el efecto de una terapia y no sus razones.

Al hecho era posible observarlo en estado puro porque existía fuera del observador y éste estaba capacitado por su razón para describirlo tal cual en realidad era.

Este optimismo epistemológico fue expresado con orgullo por el médico Francisco Soca cuando inauguró en 1889, en la Facultad de Medicina, su cátedra de Patología Interna: “En medicina, al menos, soy un positivista resuelto y extremado. No tengo doctrinas, abordo los hechos brutal y sinceramente, los miro de frente, los estudio, los peso, los mido, sin prejuicios de ningún género con una entera independencia, con una libertad de espíritu que habrá igual, pero que no la hay mayor, (…), todo para los hechos, nada o casi nada para las teorías”(2).

Había que evitar la penetración del prejuicio en la ciencia; sólo la observación pura conducía a la contemplación del hecho puro.

***

Pero el saber médico forma parte de la cultura y no es inmune a sus influencias.

De la cultura en que nació en el siglo XIX y el Novecientos provino el afán de poder apresar el “hecho” en toda su “brutalidad” y la creencia de que ello era posible y fácil. Más la época histórica que lo hizo aparecer, también lo infiltró con sus estructuras sociales, económicas, políticas y culturales.

Este saber se nutrió fundamentalmente del orden mental establecido, de los valores, las convenciones, los lugares comunes, los temores y las ansiedades de aquella sociedad.

A veces la demostración es casi innecesaria. Parece obvio el vínculo entre la concepción biológica de la mujer imperante en el Novecientos, un aparato reproductor, y la sociedad patriarcal en crisis por la revuelta femenina que ya negaba aquel único destino. Sin dudas el saber médico expresó así los miedos del género dominante.

En otras ocasiones parece díficil desentrañar el supuesto cultural de época en las observaciones médicas, pero una lectura atenta puede revelar reveses de la trama.

Parafraseando a Michel Foucault –y a todos los historiadores de las mentalidades– se puede afirmar que siempre se especula dentro de un pensamiento “anónimo y constrictor” que es el de una época y un lenguaje, que las palabras, las categorías y las imágenes que utilizamos para definir lo observado están cargadas de significados previos, y a veces hasta de ideología.

La imagen del cuerpo como una fortaleza asediada por el afuera, el mundo de los microbios, que es la que domina en la medicina del Novecientos, recuerda otras similares omnipresentes en aquella cultura: la de la sociedad burguesa amenazada por los agitadores sociales y las ideologías disolventes; la de la vida atacada por su contraria la muerte. Aquel orden mental no podía concebir que la sociedad establecida hubiera generado a su enemigo dentro de si misma, que la vida contuviera a la muerte, o que la enfermedad naciera en el cuerpo y del cuerpo sano.

Algunos médicos fueron conscientes de los riesgos que corría la “cientificidad” de su discurso. En 1915, Juan Pou Orfila alertó a sus colegas: “Es muy común dar el nombre de observación a lo que en realidad es un conjunto complejo, en el cual la observación objetiva (…) puede no entrar sino por un décimo, estando los otros nueve décimos constituídos por inferencias subjetivas”. Y para que no nos queden dudas sobre su pensamiento aclaró: “No debemos olvidar que el lenguaje, la terminología con la que se describen las observaciones, puede tener influencia sobre la exactitud de la observación misma”. Lo que pasaba era que “nuestras opiniones influyen sobre nuestros sentidos más de lo que se piensa”(3). Esas opiniones que influían sobre los sentidos es lo que procuramos develar.

En varias oportunidades el orden mental establecido del observador penetró encubiertamente en la observación que se deseaba sólo biológica pero que se transformaba, entonces, en la confirmación de las certezas morales del científico.

Fue en las esferas de la sexualidad y la salud mental en que mejor se advierte esta penetración de los valores establecidos en el saber médico. Sexualidad y concepto de normalidad psicológica eran (¿son?) elementos demasiados importantes por sus implicaciones sociales como para que la cultura dominante los abandonara (¿abandone?) a los especialistas sin vigilar a sus construcciones.

La descripción del semen masculino como la riqueza que no se debía desperdiciar pues era la esencia de la vida, se acompasaba demasiado bien con la condena a la masturbación masculina y el temor del hombre al deseo femenino sin límites.

La doble moral (una para el hombre, otra para la mujer) recibió apoyos de la medicina del Novecientos con su insistencia en que la menstruación “descargaba” una vez al mes el deseo sexual de la mujer y nada parecido acontecía en el comportamiento biológico del hombre, un ser invadido siempre por el deseo.

El discurso médico también alentó con sus argumentos el miedo masculino a los insaciables deseos femeninos que, por otro lado, tranquilizadoramente negaba. El deseo masculino, también insaciable, tenía sin embargo, un quantum preciso de realización porque la producción de semen era finita.

Una teoría biológica aceptada por los higienistas del Novecientos sostenía que la cantidad de energía existente en el cuerpo humano era limitada y debía cubrir desde la actividad física a la psiquica e intelectual, debiendo sumarse a ellas y sólo en el hombre, la sexual.

Era el hombre quien gastaba su semen, “vida misma bajo forma líquida”. La mujer, en comparación, gastaba poco o nada. Lo dijo en términos precisos el médico frances J. Hericourt en 1907: “No hay comparación entre el hombre y la mujer, en los riesgos y en el juego del amor como se practica en la actualidad; el gasto de la mujer puede considerarse nulo. En la mujer el acto genésico no está acompañado de ninguna pérdida de energía y de materias preciosas comparable a las que se producen en el hombre. La mujer sea cual sea su actividad sexual, sólo aporta un glóbulo por mes. Y ello implica un gasto de energía sólo si hay fecundación. Pero es muy desproporcionada la frecuencia del acto genital con la fecundación”.

Es que, por “cada orgasmo sexual el hombre pierde parte de su fuerza y si no muere como le ocurre a ciertos machos de determinadas especies, es empero cierto que sacrifica en el altar del placer, parte de su vida” . La comparación entre la mujer esposa y la araña devoradora del macho culminó con esta imagen médica(4).

El consejo final del saber higienista era limitar el coito y poner a raya los deseos, sobre todo femeninos. Seguir, por ejemplo, los consejos de la civilización hindú, patriarcal si las había, acoplamientos en tiempos normales, de 3 a 4 veces por mes y reducirlos en tiempos cálidos; y en los hombres de más de 50 años, uno por mes y aun suprimirlos más allá de los 60.

La posición de Hericourt en lo sustancial fue compartida por los médicos uruguayos. Mateo Legnani, en su “Catecismo de higiene” de 1917 para uso popular, aconsejó a la esposa por ejemplo, no ofrecerse al esposo “cuando lo nota cansado” (5).

La cuota de ilusión era menor en otros planos del saber médico. Las descripciones anatómicas y fisiológicas de los aparatos circulatorio y digestivo, por ejemplo, aludian mucho más claramente a la realidad objetiva por lo que tal vez recogieran con intensidad menor el sistema de valores existentes.

Contaminación del contexto cultural por el saber médico

El Novecientos al dejar penetrar el orden mental y moral establecido en el saber médico continuó la tradición, pero al dejar infiltrar en ese orden al saber médico, innovó. Fue en el Noveciento que comezó a percibirse una tendencia que hoy, creemos, reina soberana, la que identifica a la moral con las reglas de la medicina preventiva, la que hace de la higiene y la preservación de la salud la casi única fuente de una nueva ética que en 1919 el psiquíatra uruguayo Santín Carlos Rossi comenzó a llamar “moral fisiológica”.

A la moralización de la medicina se sumó la medicalización de la moral.

Ejemplifiquemos los dos procesos.

La medicina del siglo XIX y el Novecientos transformó al pecado católico de la masturbación en horrible atentado contra la salud. De esta manera, el poder de culpabilizar al adolescente pasó del sacerdote al médico pero la nueva falta contra la salud no puede ocultarnos su origen: la moral católica.

Observemos la contracara. El hombre medicalizado del Novecientos consideró una virtud la escucha apasionada de los menores rumores y alteraciones de su cuerpo pues su primer deber era conservar su salud, garantía, incluso de la ajena. Había que observarse, sospechar del menor bulto en el seno y la mínima hemorragía fuera de los menstruos, de los lunares que crecían bruscamente, de las toses y dolores de espalda que se prolongaban, de las heridas en el pene que por su pequeñez y no ser dolorosas, se tendía a menospreciar.

En el Novecientos estos procesos, en parte opuestos, coincidieron. Pero el nuevo era la medicalización de la moral, y anunciaba el porvenir.

La religión católica, en el imaginario positivista de la época la antítesis perfecta de la ciencia, también se dejó influír por los argumentos del saber médico y lo llamó en su apoyo, formando así con éste una combinación de poderes dificilmente rebatible por el fiel.

La Iglesia Católica, para modernizarse y sobrevivir, debió adoptar como una de sus recomendaciones, desde fines del siglo XIX, el culto a la salud del cuerpo y la “vida larga”, uno de los valores de la nueva moral científica.

A comienzos del Novecientos, en 1902 y 1909, por ejemplo, dos sacerdotes fundaron sus comentarios a la prohibición “No fornicar” del sexto mandamiento en las “opiniones de la ciencia médica. Los pecados contra éste mandamiento y la asistencia a los bailes, llevan al sepulcro a muchísimas personas (pues) este vicio de la impureza causa a veces varias y admirables enfermedades, resultado en parte de un funesto contagio, y en parte de la intemperancia misma” (6).

Las tentaciones del poder en nombre de la ciencia

La sociedad del Novecientos admitió y aun más, prohijó, el uso de la violencia, la imposición, y la violación de los derechos individuales en pro de la salud pública, como aconsejaba el saber médico. En varios campos y especialmente en varias enfermedades muy temidas en la época, sífilis y tuberculosis, el saber médico se valió de la fuerza para lograr sus objetivos.

Fue por ello que un liberal a ultranza, Luis C. Caviglia, en sus “Estudios sobre la realidad nacional” de 1926 escribió acerca de la conducta de los médicos en el Instituto Profiláctico de la Sífilis: “el problema de la lucha contra la sífilis envuelve, como todos los humanos, una cuestión de derecho. Ahora bien: no hay por criterio profesional, personas más reñidas con esos principios que los médicos.

Ellos resuelven todas las cuestiones higiénicas de una manera radical, por medio de la imposición y la violencia ejercida en nombre de la salud pública.

La lucha contra la sífilis se presta a muchas lesiones del derecho, por ejemplo, cuando se obliga a inspecciones vejatorias, que muchos tratadistas aplauden. Y el aplauso llega hasta el punto de encontrar admirable que la sanidad militar alemana y austríaca, durante la guerra, ordenara se presentaran a la inspección médica todas las mujeres habitantes de las ciudades ocupadas, sin distinción de clase y edad, pues hasta las niñas eran sometidas a las reacciones investigatorias.

Aquí hemos tenido casos sobre todo en campaña, de inspecciones que constituyen un verdadero ultraje”(7).

En 1905, el Consejo Nacional de Higiene reglamentó la Inspección Sanitaria de la prostitución. Toda mujer mayor de 18 años que se entregara a la prostitución debía inscribirse en dos registros que llevarian “las autoridades sanitarias y policial”.

Toda inscripta se “sometería” dos veces por semana a la inspección médica en su domicilio, en días y horas que fijaría la autoridad sanitaria. Si no lo hacía, incurriría en multa de un peso y si no concurriese al día siguiente la multa sería de cuatro pesos “o prisión equivalente”. Las prostitutas tendrían una libreta con su fotografía donde se haría constar su estado de salud después de cada reconocimiento, con el fin de que el cliente lo comprobara.

El artículo 13 estipulaba que “toda prostituta que padezca de una enfermedad venérea o sifilitica deberá ser hospitalizada” para lo cual se instalaría un “sifilicomio”. Para que no surgieran dudas sobre el sentido del “deberá” , se imponía a “la autoridad sanitaria dar aviso escrito en el día a la Policia, de las inscriptas que por su estado debían ser hospitalizadas” . Mientras no se estableciera el Sifilicomio se disponía que las prostitutas enfermas “que no posean los medios adecuados para el tratamiento” fueran al Hospital de Caridad.

En 1905, el Consejo Nacional de Higiene reglamentó el servicio médico de la prostitución, disponiendo que los facultativos serian acompañados en las visitas por un agente de policía.

En julio de 1906, fue inaugurado el “Sifilicomio Doctor Germán Segura”. En junio de 1908 se definió como iría la prostituta al Sifilicomio ya que, una vez comprobada su enfermedad en período de contagio, el médico extendería su pase “para el Sifilicomio, haciendola conducir por la Policia”.

El régimen de 1905 había sido pensado para Montevideo, pero entre 1908 y 1910 comenzó a aplicarse también en el interior.

En 1916 el Director del Sifilicomio, Juan Antonio Rodríguez, y las Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul., administradoras internas del nosocomio-prisión, habían hecho de la “redención” del alma de las prostitutas un culto tan importante como el que conducía a la salud de su cuerpo. Se las ocupaba “en pequeños servicios domésticos, lígeros trabajos compensados con una variada serie de diversiones lícitas”, las distracciones debian moralizar y por ello había “una biblioteca repleta de obras morales, novelas (morales), una pianola, un cinematógrafo y sala de conversación, en la que, bajo la fiscalización de las Hermanas de Caridad, pasan la noche en sociedad”. Es que, “bajo la protección de la ciencia y de la religión (las prostitutas parecían salir) por un instante, de la marisma del vicio donde transcurre su desastrosa vida” (8).

Un año antes, en 1915, el Director del Sifilicomio comentó el lugar preciso que tenía el trabajo en la institución y los por qué. En primer lugar, el trabajo mantenía el “orden” proporcionaba “ocupaciones necesarias para distraerlas en sus ocios”; en segundo lugar, “el trabajo podía despertar en algunas de ellas hábitos de laboriosidad (y así se) regenerarían”. No indicó una tercera razón, pero es fácil hallarla al enterarse de lo que hacían las prostitutas: su labor era útil para el mantenimiento del Sifilicomio y todo el sistema hospitalario montevideano pues, a) confeccionaban sus trescientos uniformes, b) “no teniendo personal de sirvientas”, hacían de tales limpiando todo el Sifilicomio, c) dos días a la semana planchaban la ropa del Sifilicomio y del Hospital Maciel. Los trabajos eran “voluntarios” y pagados con treinta pesos mensuales para todas. Si estimamos una media de cincuenta internadas esa cifra se reducía a 60 centésimos mensuales para cada una, ingreso treinta veces inferior al de las costureras y planchadoras en la época (9).

El personal era “educado en el sentido de emplear la mayor dulzura, aún para las enfermas irrespetuosas” pero si una enferma cometía una falta que alterara el orden o reñia con otra, “la Hermana estaba facultada para enviarla como detenida a la Comisaría hasta el día siguiente”. Si la falta se calificaba de “leve” la prostituta enferma era “amonestada” , si reincidía, “era dejada en la cama por unos días” y si la falta era grave se ponía a disposición del Juez de Instrucción.

A este tipo de tratamiento lo calificó en 1921 la médica socialista Paulina Luisi: “La deshonesta comandita de la medicina y la policía”.

***

El hospital de tuberculosos exigía, como lo declaraba el Director del “Fermín Ferreira”, médico Alberto Brignole, en 1918: “someterse desde el principio de la enfermedad al tratamiento médico (…) someterse absolutamente a las prescripciones médicas (…) someterse a la cura todo el tiempo necesario”(10).

El enfermo, había ya subrayado en 1908 el médico Roberto Berro, estaba allí, “sometido a la vigilancia constante del médico (que impediría sus otrora) quehaceres tal vez penosos (pero también) sus vicios y toda clase de abusos, tanto o más cuanto esos quehaceres, esos abusos y esos vicios son los que han abonado el terreno” a la enfermedad(11).

El lector experiente tal vez encuentre en estos “consejos” ciertas similitudes con los actuales tratamientos oncológicos.

La vida del bacilar en aquellos espacios de confinamiento estaba estrictamente sujeta a la observancia del reposo en medio del aire fresco y del sol –de ahí los pabellones y las reposeras–, la sobre alimentación, y ciertas reglas higiénicas, tal el uso de salivaderas personales para los esputos. El reposo implicaba al comienzo cama permanente; en Francia algunos estudiantes de medicina enfermos se ataban a ellas para obligarse a repetarlo. Más avanzado el tratamiento, el reposo se imponía luego del desayuno por dos horas, hasta el almuerzo, y después de éste a menudo hasta la cena. En algunos sanatorios populares franceses – que nosotros imitábamos – el reposo incluía luego del desayuno “la cura de silencio”, pues también se prohibía leer o escuchar radio(12).

El control de la tos era posible, según decía el médico, “era necesario que los enfermos (aprendieran) a resistir la necesidad de toser y sólo toser cuando sientan que el esputo está blando y se desprenderá facilmente”. Eso era la tos “útil”, la tos “inútil” era la seca; debía concluirse con “la mala costumbre de toser a la menor picadura o molestia que sienten en la garganta” (13).

El control de la garganta y sus sensaciones se acompañaría del autocontrol de la pasión, cuya eclosión de seguro había jugado un importante papel en el “terreno” propicio al bacilo de Koch. ¿Acaso no eran la adolescencia y la juventud, edades de la pasión, el pasto de la tuberculosis?

El aislamiento entre los sexos debia ser estricto, por lo que el sanatorio popular ideal imaginado en 1911 por el médico Joaquín Canabal tenía dos entradas, una para cada sexo(14). La trasnochada masculina, en la “taberna” o el prostíbulo, era el enemigo declarado. En sus comienzos el preventorio de la Liga Uruguaya contra la Tuberculosis, fundado en 1911, asilaba a los “débiles y predispuestos” sólo de día, pero se comprobó que los efectos eran más beneficiosos “si no gozaban de la libertad durante la noche, (pues) muchos de los enfermos comprometían imprudentemente su salud (…) porque se entregaban a hábitos en abierta oposición con la asistencia que requerian para fortalecer sus organismos. Los hombres eran los que mayormente abusaban de esa libertad nocturna”. Por eso se resolvió admitir “a los débiles y predispuestos (…) a condición de permanecer en el establecimiento un término fijo, ininterrumpido, que se fijó en tres meses(15). El espíritu sedicioso propio del tuberculoso confinado debía ser abatido. Estos enfermos, además, eran pobres. Doble motivo para imponerles una disciplina de hierro, la que, por otras y parecidas razones las clases dominantes también les exigían.

Conocemos sólo una disposición de los reglamentos que regían en el Hospital Fermín Ferreira de Montevideo, y ella es suficientemente ilustrativa de las limitaciones que el médico disciplinador impuso a los tuberculosos pobres: los asilados, cada tres meses de reclusión, tendrían derecho a 8 horas de “licencia” y salir del Hospital.

Las formas de terapias aplicadas en el hospital de tuberculosos hacían correr un riesgo a la sociedad burguesa. El poder médico lo advirtió y trato de subsanarlo. La sobre alimentación podía convertir a este hospital de pobres “en una escuela de holgazanería” al decir del médico José Scoseria en 1916. Es que “el enfermo aprende a vivir cómodamente, pierde sus hábitos de trabajo, el amor a la familia y se convierte, en definitiva, en una carga para la sociedad o en un parásito”. Los tuberculosos pobres llegaban a creer que sólo iban al hospital “a descansar y comer bien y abundantemente” (16).

Ante ello, José Scoseria en 1916 opinó que el hospital de tuberculosos debía ser sustituído “por la aldea antibacilar” donde los enfermos encontrarían “una habitación sencilla, modesta, hasta pobre, pero higiénica y siguiendo el tratamiento (…) a juicio del médico empezarían a dedicarse bajo su dirección y la vigilancia de sus auxiliares, al trabajo u ocupación de su preferencia, compartible con su estado”(17).

De este modo el hospital de tuberculosos, “escuela de profilaxia” que instruía al enfermo y a su través a sus familiares y las clases populares, se trasformaría también en escuela de conductas acordes con el orden establecido. Al decir del médico César A. Díaz en 1908, todas estas normas higiénicas y morales terminarían modificando la “subconciencia” del pueblo para hacerlo actuar “de una manera infalible y perfecta” , sin necesidad de tener que recurrir a la coacción18.

Así crearía el hospital una segunda naturaleza en los pobres, hecha de obediencias y respetos.

***

El elemento popular urbano y sobre todo rural, sucio, maloliente, atrevido y “anárquico”, recibió a menudo en los hospitales su primer baño y su primera lección sobre las virtudes y recompensas de la obediencia, lo que le hizo víncular Higiene con Autoridad social, nexo que para nosotros es tan díficil de percibir.

La curación se entendía dentro del disciplinamiento estricto. El enfermo era un ser con los derechos recortados y un formidable capítulo de deberes que buscaba saliera del nosocomio no solo un hombre sano sino enteramente otro hombre desde el punto de vista moral, mejor dotado para el autocontrol de sus pulsiones y rebeldías. Lo sostuvo el médico Roberto Berro en 1908: “uno de los problemas más dífíciles de la higiene moderna es la inculcación de ideas de profilaxia a las masas ineducadas; estas miran con desdeñoso escepticismo cuando no con franca repugnancia, todas las medidas tendientes a salvaguardar los intereses sociales puestos en peligro por el elemento individual” (19).

Para imponerse, el Poder debía calzar coturnos y evitar peligrosas familiaridades. Por eso en 1901 la autoridad hospitalaria advirtió a “los enfermeros y enfermeras: Procurad no jugar ni dar confianza a los enfermos”. Los médicos no necesitaban ser advertidos, ya actuaban preservando las distancias(20).

El Reglamento del Hospital de Mercedes aprobado por el Gobierno en 1899, es ilustrativo de la diversidad de acatamientos buscados y de la profundidad de la reforma higiénico-moral emprendida en las “masas ineducadas”.

Se comenzaba por normas de urbanidad teñidas de respetuosa deferencia al dolor ajeno y a la autoridad hospitalaria: a los enfermos “les es expresamente prohibido: tomar mate, fumar, jugar o hablar en voz alta en los dormitorios-salas (…)tampoco nadie entrará con sombrero puesto”; luego se aseguraban los mandatos de la higiene prohibiéndose “ensuciar las letrinas o mingitorios (…) las paredes, el piso, las camas y escupir fuera de las salivaderas”. La moral tenía su lugar preciso pues estaba prohibido “andar vestido en el establecimiento de una manera impropia o indecente (y había que) conservarse decorosamente en las camas” .

El hospital predicaría el trabajo y satanizaría el juego y el ocio. Debía evitarse que la internación contribuyera a incrementar la tendencia criolla a la “haraganería”, la internación no debía ser sinónimo de vida ociosa. Por eso el artículo 92 decía: “los enfermos indigentes cuyo estado de salud (…) les permita ayudar en el servicio del hospital no podrá rehusarse a hacerlo bajo pena de exclusión”.

El juego y la sociabilidad popular fueron prohibidos. Los empleados no podrían “jugar entre sí o con los enfermos”, los enfermos no debían gritar, ni disputar, “ni jugar”. La constumbre familiar y vecinal de obsequiar al enfermo con bebidas o alimentos “estaba absolutamente prohíbida”, el hábito de los enfermos de levantarse de noche y deambular visitándose entre sí fue también condenado. La visita, esa perturbación anarquizadora del orden hospitalario se reglamentó con severidad, se permitía sólo bisemanalmente, los jueves y domingos de 1 a 4 pm en otoño e invierno, y de 3 a 6 pm en primavera y verano.

También se procuró crear hábitos de orden: “todos los enfermos deberán acostarse a las 8 hs. en verano y a las 6 en invierno”.

Pero el gran capítulo, el articulado más numeroso y preciso, se refería a la creación de hábitos de respeto y obediencia al superior, la autoridad hopitalaria y el médico. La disciplina era militar ya que “todos los enfermos debían someterse a lo dispuesto en el Reglamento así como a las prescripciones médicas (bajo las siguientes penas:) 1ª amonestación en caso de infracción leve, en caso de reincidencia o infracción grave será expulsado por el intendente (…) lo que se tendrá en cuenta para el caso de que el expulsado solicite nuevamente su admisión”.

La pesadilla de la autoridad hospitalaria, la queja individual y sobre todo colectiva de los enfermos, estaba especialmente prohibida: “todo enfermo cualquiera que sea su clase y condición, entrando en el hospital se someterá a su régimen y jamás podrá hacer valer derechos o regalías que no se reconocen”(21). El reglamento interno del Hospital-Sanatorio Español de 1917, un lugar no sólo para pobres, prohibió terminantemente la “sindicalización” de los enfermos: “Se les prohíbe redactar o presentar colectivamente quejas del servicio, debiendo darlas aisladamente al médico interno o al ecónomo o depositarlas bajo sobre en la secretaría”.

El poder médico intentó, incluso, en un ejercio tan totalitario como osado, controlar el tiempo libre del enfermo para usarlo en provecho de la moralización de la sociedad. Así el reglamento recién citado indicó en su artículo 56: “Es facultativo en los enfermos dedicarse al género de lectura más de su agrado, siempre que el médico interno o el que los asista no encuentre necesario su supresión o cambio” (22).

El sometimiento de los pobres a las normas de la higiene buscaba su curación –¿qué duda cabe?– pero a su través se obtenían beneficios adicionales para el resto de la sociedad: se preservaba la salud del grupo entero al disminuirse el principal foco de contagio; se predicaban e imponían normas de conducta y hábitos fronterizos con la moral dominante; y se habituaba a los sectores populares a obedecer dictados que por su misma “razonabilidad” parecían indiscutibles, entrenamiento esencial que facilitaría la conversión de la obediencia en una segunda naturaleza del pobre, en su reflejo condicionado ante órdenes menos claramente vinculadas a su conveniencia personal. En otras palabras, se trató de hacer a los pobres, humildes, para que la virtud teologal también los distinguiera en este Uruguay aplebeyado.

La provocación del miedo en pro del mantenimiento de la salud sexual

El poder médico también utilizó los miedos y angustias que sabía provocaban las enfermedades, para obtener la obediencia a dictados que equiparaba a la curación. Y lo hizo desembozadamente, en particular en lo referente a los terrores que sabía causaban entre la población las enfermedades venéreas, aunque no fueron el único caso.

La enfermedad, por anuncio o metáfora de la muerte, ya de por sí fue puerilizaba al paciente, efecto que se multiplicaba si a ello sumamos la actitud omnisciente de los médicos del Novecientos y su uso del miedo en pro del estricto obedecimiento al tratamiento recomendado.

El terror como método educativo y profiláctico infantilizó en verdad a toda la sociedad. Lo utilizó en 1909 el médico Sebastián B. Rodríguez en la “Cartilla sobre la tuberculosis y Nociones de Higiene”: “Cuando un tuberculoso no se cuida, está fatalmente condenado a morirse, y la muerte de un enfermo de esta naturaleza es en la mayoría de los casos de las más penosas y horribles…”(23).

Lo buscado aquí era la obediencia al tratamiento. En el caso de la sífilis, el terror lo impregnó todo: profilaxis del joven adolescente y del hombre maduro en búsqueda de tan fáciles como peligrosas aventuras extra matrimoniales; tratamientos que de no cumplirse “al pie de la letra” llevarían a deformaciones monstruosas en la cara, muertes horripilantes y a engendrar hijos deformes. Fomentos del miedo y de la culpa se alternaron. La sífilis y la moral lo merecían.

En el Congreso de sifilógrafos de Bruselas en 1902 se sostuvo: “es loable provocar obsesiones cuando hay un fin loable”(24). El Director del Sifilicomio Nacional, Juan Antonio Rodríguez, afirmó en 1916: “Existe el más grande interés en dar a los jóvenes los datos precisos, durante las últimas semanas del colegio o en su estada en la universidad o en el liceo, en un pequeño número de conferencias sobre las enfermedades venéreas, inspirarles el temor a contraerlas”(25). Muchos de los folletos publicados por el Estado y escritos por médicos que procuraban la educación sexual de los jóvenes, dedicaban el grueso de su información a las características de la sífilis y a veces ni aludían a los modos de preservarse.

En 1906, a iniciativa del Presidente José Batlle y Ordóñez, el Presidente del Consejo Nacional de Higiene, Alfredo Vidal y Fuentes, publicó su obrita dedicada a “Prevenir a los jóvenes”. El folleto consta de 26 páginas. Las primeras 23 están dedicadas al aterrorizamiento de los lectores, incluyendo tres grabados que representan, el primero, una cara cubierta de pústulas, la “sifilide papulosa generalizada”, el segundo, una cara cubierta de granos enormes, la “sifilide polimorfa”, y el tercero, una “nariz hundida por la sífilis”(26).

Pero, no nos equivoquemos. Esta clase de folletos estaba dirigido a los hombres jóvenes, no a las mujeres. Alfred Fournier, el famoso sifilógrafo francés defendió este tipo de prédica con un aforismo: “El temor de la sífilis es el principio de la sabiduría”. Fue el Instituto Profiláctico de la Sífilis del Uruguay quien tradujo al español la sentencia del francés en 1922(27).

El Museo de reproducciones en cera del Instituto Profiláctico de la Sífilis tenía la misma finalidad(28). Jóvenes adolescentes varones –por supuesto, como que las figuras de cera eran fundamentalmente masculinas y concurrir resultaba impropio de señoritas–, lo visitaban, a veces agazapados, otras con insolencia y desparpajo que buscaba exorcizar el miedo. El sifilógrafo del Hospital Militar pensó imitarlo en 1919 y crear uno propio de Sanidad Militar. Los soldados necesitaban tanto como los adolescentes esos espectáculos “que impresionan y educan más que la palabra más elocuente”(29).

En su consultorio, el médico procedía de igual forma. En 1916, los investigadores europeos consideraban una “rareza” la reinfección sifilítica ya que, por regla general, “la sífilis, una vez adquirida confiere inmunidad”. Pero los médicos no decían a sus pacientes la norma sino la excepción. Por eso Mateo Legnani confesó que, “desde el punto de vista de la higiene a indicar al sifilítico las excepciones deben ocupar lugar permanente en el criterio y en vez de propalar la creencia en el estado refractario débese recordar los casos de reinfección”(30). Nunca se debían ofrecer todos los datos del problema para que el paciente resolviera. La decisión debía tomarla siempre el médico.

Rebeldías

Pero no todos los enfermos se sometían. Los tuberculosos pobres internados sufrían de demasiados rigores a su entender, tal vez más por su condición social que por su dolencia.

Los tuberculosos del Hospital Fermín Ferreira de Montevideo, protagonizaron en 1922 la resistencia escandalosa a las condiciones de internación a que los querían someter los poderes médico y estatal hermanados.

“La protesta colectiva” –según el diario”La Tribuna Popular”- o “la huelga de enfermos” –según el diario El Día– comenzó el lunes 6 de marzo a las 9.30 de la mañana cuando el movimiento inusual de los enfermos hizo sospechar al flamante director médico Hilarión Loriente, que algo se tramaba.

Los tuberculosos asilados, “generalmente obreros y en su mayoría enfermos venidos de campaña”, desconformes con las condiciones de su internación, y luego de dialogar sin resultados con el director, resolvieron salir “a la calle” en número cercano a los 200 (había 1.200 internados en total). Una vez en la calle, costearon “el mar” y llegaron a Trouville, “donde lograron tomar tranvías hasta Uruguay y Florida”, lugar en que tenía su sede el Consejo de la Asistencia Pública Nacional, del que dependía el Hospital. Allí se estacionaron como manifestantes y delegaron “en varios compañeros la misión de entrevistarse con el Dr. Martirené”, Presidente del Consejo.

El público, que ya había visto a los tuberculosos con sus uniformes grises del Hospital recorriendo la ciudad en tranvía, se “atemorizó” aún más cuando los contempló en la acera pues “algunos tosían, otros vomitaban, manchando el pavimento de sangre”, un tanto ostensiblemente, y todos esparcían a diestra y siniestra el bacilo de Koch.

Luego de la entrevista con el médico José Martirené, los enfermos fueron conducidos de nuevo al Hospital, en dos tranvías expresos contratados. Los vehículos fueron después cuidadosamente desinfectados.

Las causas de la protesta en un primer momento fueron confusas. La prensa opositora al batllismo –con la “Tribuna Popular” a la cabeza– culpó a la administración del Hospital pues “el hambre” que pasaban los enfermos había sido la chispa inicial de la protesta. Pero las entrevistas a éstos, la opinión posterior del mismo diario, así como la información de “El Día”, dejan entrever otros motivos tan poderosos como el de la alimentación y aun encuadran los reclamos referidos a ella en el marco de una vasta protesta contra el disciplinamiento médico.

“La Tribuna Popular”, luego de informar el 7 de marzo sobre las presuntas carencias alimenticias en el Hospital, cambió el tono de su comentario el día 11 al dar cuenta que “el Hospital Fermín Ferreira está, desde hace tiempo, subvertido. El desorden más grande reina allí, continuamente enfermos y enfermas organizan verdaderos movimientos revolucionarios por un quítame allá esas pajas”. “El Día” entrevistó a los enfermos huelguistas y de las respuestas se deduce que las quejas sobre la comida aludían sobre todo a la forma en que se les presentaba y que la protesta en realidad se centraba en la reimplantación del reglamento de “licencias” caído en desuso. Este sólo autorizaba, “ocho horas de paseo”, fuera del Hospital, “cada tres meses de encierro”. A los enfermos tal régimen les parecía carcelario y deprimente.

En realidad, todo había comenzado cuando el nuevo director Loriente asumió su cargo el 1 de marzo de 1922 y decidió “evitar los abusos y la falta de control que se sentía en todas las reparticiones”. Según el director la anarquía se había enseñoreado del Hospital en un triple registro: la distribución de alimentos, las “licencias” otorgadas a los enfermos, y “la vida” de éstos en el nosocomio.

Sobre el primer punto el Director comprobó que muchos enfermos “se alimentaban en una forma exagerada”, haciendo la mayoría abuso de la “carne blanca, de gallina, y otros alimentos seleccionados”, en detrimento de las también recomendables carnes rojas. Ante ello el Director estructuró dos menús, uno “ordinario” en el que figuraba la carne de vaca y otro “especial”, a base de carne de gallina y huevos, para los enfermos que a indicación médica lo requiriesen.

En cuanto a las “licencias”, el nuevo Director opinó que los enfermos abusaban y habían convertido el Hospital “en fonda”, saliendo y entrando “a la hora que se les da la real gana”. El problema de las licencias era clave y rozaba las esencias mismas del hospital de tuberculosos, ideado por la sociedad con un doble objetivo: más que curar a los enfermos, cosa casi imposible, recluírlos para impedirles propagar con su libertad el bacilo, y recuperarlos moralmente, base de su mejoramiento físico. El Director fue preciso. “Tres razones” abonaban el control estricto de las licencias y el retorno a sólo una de ocho horas cada tres meses de reclusión: así el enfermo “cuidaba su régimen, no sembraba microbios patógenos y no corrompía sus buenas costumbres” pues las salidas o licencias eran utilizadas en trasnochadas, beberaje, visitas a prostíbulos, etc.

Sobre el tercer punto, la vida de los enfermos en el Hospital, el Director señaló que éstos “intentan vivir como si lo hicieran en sus propias casas, colmando con exceso sus caprichos y deseos, (en el Hospital) se organizaban timbas, se jugaba al monte, a la taba, se organizaban juergas” incluso había sucedido que “con motivo de las pasadas carnestolendas, la mayoría de los enfermos se creyó con el derecho, de acuerdo con una costumbre, de usar disfraz y al son de instrumentos de música visitar las salas y pabellones en ruidoso jaleo”.

Las formas “licenciosas” que asumían los hábitos y la sociabilidad popular, no debían admitirse más. El nuevo Director tenía como objetivo principal, restaurar “la disciplina” entre los enfermos. Lo dijo en una frase en que tal vez se compendie tanto su programa de gobierno hospitalario como el origen de la revuelta de los tuberculosos: “yo soy partidario de la implantación del régimen militar en asilos de esta clase”.

Por ello dio orden a los agentes del Escuadrón de Seguridad que habían ido a custodiar el Hospital el día de la “sublevación” que a los enfermos que habían salido a la calle no los dejaran reingresar al nosocomio, orden que las autoridades de la Asistencia Pública debieron revocar. En verdad, el nuevo Director opinaba que existían afinidades peligrosas entre la subversión de los enfermos y la que predicaban contemporáneamente anarquistas, comunistas y socialistas: los enfermos “faltos de disciplina (eran a la vez) cultores de esas nuevas ideas sociales que todo lo desquician”. La Revolución Rusa, recordémoslo, casi terminaba de ocurrir.

A los pocos días de la huelga de enfermos, el Consejo de la Asistencia Pública aceptó la renuncia del Director Loriente y designó en su lugar a un médico probablemente conciliador, Félix Angel Olivera, Director del Hospital Vilardebó. Pero el resto de las medidas adoptadas por el Consejo indica que la obsesión disciplinante y represora había ganado al poder médico y al Estado enfrentados a las “masas ignorantes”: se solicitó al Presidente de la República mantener importantes fuerzas policiales de custodia en el Hospital en previsión de nuevos desórdenes y huelgas de enfermos; se prohibieron “hasta nueva orden las visitas a los enfermos, salvo a aquellos que a juicio del médico se encuentren en inmediato peligro” y, por fin, se prohibieron también “hasta nueva orden las salidas de los enfermos, excepción hecha de las altas”(31).

La salud había triunfado sobre la enfermedad, las disciplinas sobre la anarquía, la moral sobre el jolgorio. El contenido de “ordenamiento” del alma de aquella salud nunca quedó, tal vez, tan de manifiesto.

1. Este texto reproduce en algunas de sus partes a mis libros sobre Medicina y Sociedad en el Uruguay del Novecientos, Tomo I: El poder de curar, Montevideo, Banda Oriental, 1992; Tomo II La ortopedia de los pobres, Montevideo, Banda Oriental, 1993; Tomo III: La invención del cuerpo, Montevideo, Banda Oriental, 1995.

2. Soca F. Selección de discursos. Montevideo: Biblioteca Artigas; 1972. p. CXLVII y CXLIX. (Colección de Clásicos Uruguayos, Tomo I).

3. Pou Orfila J. Vol. 1, Lógica y Pedagogías Médicas. Montevideo: Peña; 1915. p. 31-34.

4. Hericourt J. L’hygiene moderne. Paris: Flammarion; 1907, p. 91-101. Traducción del francés del autor.

5. Legnani M. Catecismo de higiene. Montevideo: Dornaleche; 1917. p. 171-74.

6. Citados en: Barrán JP. Medicina y sociedad en el Uruguay del Novecientos. Vol. 3, La invención del cuerpo. Montevideo: Banda Oriental; 1995. pp. 176

7. Caviglia L C. Estudios sobre la realidad nacional. Montevideo: Urta y Curbelo; 1952. Artículo en “La Defensa” del 15 de setiembre de 1926.

8. Paránhos, Ulyses. Impresiones platenses. Bol Cons Nac Hig Urug. nov. 1916: 540-44.

9. Uruguay. Sifilicomio Nacional. Resumen de la reacción de Wassermann. Bol Cons Nac Hig Urug. Junio, 1915: 287-91.

10. Brignole, A. Cartilla sobre la tuberculosis. Bol Cons Nac Hig Urug. abril 1918: 198-99.

11. Liga Uruguaya contra la Tuberculosis. La Tuberculosis. Montevideo, s.n; marzo 1908, p 85-86.

12. Bardet JP, Bourdelais P, Guillaume P, Lebrun F, Quétel C. Peurs et terreurs face a la contagion. Paris: Fayard; 1988, p. 236-37.

13. Reglas higiénicas principales para el tratamiento de la tuberculosis. Bol Cons Nac Hig Urug. abril 1918: 199 -200.

14. Pabellón de graves. Bol Cons Nac Hig Urug, oct 1911. p. 505-6.

15. Bol Cons Nac Hig Urug, agosto 1926, p. 491- 492. [Sin más datos]

16. En el Hospital Fermín Ferreira. Una Huelga de enfermos. El Día, diario de Montevideo 7 marzo 192: 5 (columnas 4 a 7).

17. Scoseria, J. La asistencia hospitalaria en el Uruguay. Montevideo: El Siglo Ilustrado; s.d. pp.16 –17.

18. La Tuberculosis, Montevideo, febrero 1908, pp. 56-57. [sin más datos]

19. La Tuberculosis, Montevideo, marzo 1908, pp. 86-87. [sin más datos]

20. Hospital de Caridad de Montevideo. Advertencia- Instrucciones para los enfermeros, enfermeras, sirvientes, sirvientas y peones del Hospital de Caridad de Montevideo, 1901. [sin pie de imprenta]

21. Comisión de Caridad y Beneficiencia de Soriano. Reglamento del Hospital de Mercedes aprobado por el Ministro de Gobierno. Mercedes: El Diario; 1899.

22. Hospital-Sanatorio Español. Reglamento Interno. Montevideo: La Liguria; 1917.

23. Rodríguez SB. Cartilla sobre la Tuberculosis y Nociones de Higiene Preventiva escrita expresamente para uso de las escuelas y del Pueblo en general. Montevideo: El Siglo Ilustrado; 1909.

24. Quetel C. Le mal de Naples: histoire de la Syphilis. Paris: Seghers; 1986. p. 180-81.

25. Rodríguez JA. Profilaxis de la sífilis en el Uruguay. En: Primer Congreso Médico Nacional. Montevideo: El Siglo Ilustrado; 1917. p. 310-15.

26. Consejo Nacional de Higiene. Profilaxia de las enfermedades venéreo-sifilíticas. Montevideo: El Siglo Ilustrado; 1906.

27. Fournier M. Para nuestros jóvenes: Instituto Profiláctico de la Sífilis. Montevideo: Peña Hnos; 1922.

28. [Publicaciones de la índole de “Para nuestros jóvenes, cuando tengan 18 años]. Bol Cons Nac Hig Urug; dic 1924: 811-12.

29. Rodríguez JA. Profilaxis de la sífilis en el Ejército, Armada y Policías del Uruguay. Montevideo: Mariño; 1919. p.9-10.

30. Legnani M. A propósito de la reinfección sifilítica. An. Fac. Med. Montev. Agos-set 1916; p.462.

31. “La Tribuna Popular”, diario de Montevideo, 7 marzo 1922 p.1, cs 4 a 6; 11 marzo, p.1, cs. 4 y 5; 17 marzo, p.1, c.5 [cita del autor].

32. “El Día”, diario de Montevideo, 7 marzo 1922, p. 5, cs. 4 a 6; 14 marzo, p. 6, c. 2 [cita del autor].