Este escrito forma parte del proyecto de investigación UBACyT: Atención primaria de salud y salud mental comunitaria: análisis de prácticas participativas e integrales llevadas adelante por instituciones en red, con sede en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Si bien el proyecto tiene por objetivo indagar dichas prácticas y su relación con dispositivos institucionales de atención, el comienzo de la pandemia por COVID-19 nos impulsó a incorporar la indagación de los procesos de transformación que tuvieron lugar en prácticas y dispositivos participativos que habían logrado sostener tareas comunitarias y grupales durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), una medida nacional que se tomó tempranamente al inicio de la pandemia (Argentina, 2020) desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 31 de enero de 2021. Esta medida tuvo la finalidad de restringir la circulación de personas y reducir las actividades presenciales con el propósito de disminuir las posibilidades de contagios por COVID-19. La medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) (Argentina, 2021) rigió desde el 1 de febrero de 2021 hasta fines de ese año, y permitía la realización de algunas actividades presenciales de forma regulada. En nuestro país, el cumplimiento de dichas medidas requirió que se suspendieran prácticas y encuentros grupales presenciales, algunas de las cuales lograron continuar a partir de la incorporación de medios virtuales de comunicación y otras estrategias creativas e innovadoras. En consecuencia, se dieron procesos innovadores de transformación de las prácticas, los que aún no han sido estudiados, pudiendo quedar invisibilizados por no tratarse de prácticas que suelen ser más investigadas, tales como las clínicas y/o biomédicas. En este sentido, consideramos necesario indagar en los procesos y transformaciones que permitieron la continuidad de prácticas comunitarias de salud mental en tiempos de excepcionalidad.

En este contexto nos hemos propuesto estudiar prácticas grupales y comunitarias de salud mental que pudieron dar cierta continuidad a sus tareas durante la pandemia, e indagar en sus procesos de transformación. Como parte de dicho trabajo, este escrito está centrado en la experiencia de la radio La Colifata, organización de la sociedad civil que trabaja desde hace décadas en el sostenimiento de diferentes dispositivos que articulan salud mental y comunicación desde una perspectiva participativa. Se trata de una organización que, sin pertenecer al organigrama del sistema de salud, es considerada una experiencia significativa del campo de la salud mental comunitaria, que articula, a su vez, acciones con diversas instituciones, entre ellas de salud y salud mental.

Este trabajo se inscribe en una línea teórico-conceptual que entiende a la salud y la salud mental desde una perspectiva de derechos (Czeresnia & Freitas, 2006), subrayando su dimensión contextual y socio-histórica en tanto proceso integral de salud-enfermedad-atención/cuidados (Menéndez, 2009; Paim & Almeida Filho, 1998). Identificamos un campo ampliado de prácticas en salud y salud mental que incorporan la dimensión del cuidado en procesos donde reconocemos la intervención no sólo de instituciones de salud, sino la posibilidad de su articulación en redes comunitarias de cuidados (Bang, 2021), las que se orientan al abordaje de problemáticas psicosociales en el reconocimiento de su complejidad. Asimismo, nos ha interesado en este artículo incorporar la perspectiva de cuidados desde la mirada de la salud colectiva (Franco & Merhy, 2016), así como la importancia que desde allí se le otorga a la potencia viva en acto de las acciones en salud que involucran una implicación afectiva y la humanización de las prácticas. Numerosas experiencias en el mundo y en el país han utilizado como modelo la forma de trabajo de La Colifata. Asimismo, encontramos en la bibliografía algunos antecedentes de dicha experiencia, los que se encuentran sistematizados por su director (Olivera, 2016).

Metodología

Se trata de un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo que aborda prácticas complejas en escenarios contemporáneos (Valles, 2000). Hemos tomado como objeto de indagación las prácticas desarrolladas por la Organización Civil “La colifata, salud mental y comunicación” desde la perspectiva de sus coordinadores. Dicha elección estuvo centrada en el criterio de accesibilidad, dado que una de las autoras de este escrito forma parte de la experiencia. Además, se trata de una práctica que logró tener continuidad, aún en contexto de excepcionalidad durante la pandemia. Tomamos la voz de quienes se encontraban en diversos roles de coordinación, ya que nos interesó indagar en el proceso de transformación de los procesos de coordinación de prácticas comunitarias en el campo de la salud mental, en contexto de excepcionalidad. Por limitaciones en la realización de actividades presenciales en pandemia, el proceso de recolección de datos tuvo que sostenerse enteramente a través de medios virtuales de comunicación.

Al momento de la investigación, el equipo de coordinación estaba conformado por el director psicólogo, una psiquiatra, dos psicólogas, una comunicadora social, un operador y programador, un estudiante avanzado de comunicación y un encargado de gestión. El trabajo de campo consistió en la toma de 3 entrevistas en profundidad y la realización de un conversatorio con la participación de otras dos personas coordinadoras. Tanto las entrevistas como el conversatorio se dieron durante los meses de mayo y junio de 2021. Siguiendo un criterio de heterogeneidad, intentamos que las personas entrevistadas pertenecieran a diferentes disciplinas. El conversatorio estuvo integrado por un operador de radio y programador que ha estado colaborando en la organización desde su gesta y desde hace 5 años está en tareas de coordinación y una comunicadora social que se ha sumado hace 12 años ocupando un rol central en la coordinación general del área de comunicación.

Las entrevistas tuvieron una duración de alrededor de 1.30 hs., en las que se indagó en la descripción de las prácticas objeto de estudio antes y durante la pandemia, los procesos de transformación surgidos a partir de esta última, los procesos participativos implicados, así como fortalezas y dificultades de dicho proceso. El conversatorio tenía un doble propósito: por un lado, obtener el relato de las personas invitadas acerca de las prácticas y sus transformaciones en contexto de pandemia para utilizarlo como insumo en nuestra investigación, y a su vez abrir un espacio de conversatorio con la participación de estudiantes de la carrera de Licenciatura en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Dicho conversatorio estuvo centrado en que los/las disertantes pudieran relatar sus prácticas y las transformaciones sufridas durante el período de pandemia. Como fuentes secundarias se tomó información procedente de la página web oficial de la organización (Radio La Colifata, s/f), la que se utilizó principalmente como fuente para el desarrollo del apartado de caracterización de la experiencia.

El proceso de sistematización del material recogido utilizó técnicas de análisis de contenido: análisis temático y de relaciones del contenido de las entrevistas y el conversatorio (Marshall & Rossman, 1989). Se realizó una primera categorización intencional que ordenó los relatos que caracterizan la experiencia previa al inicio de la pandemia y aquellos que describen el proceso de transformación a partir del período de ASPO. Los primeros se incorporaron al apartado que caracteriza la práctica, y los segundos se recategorizaron a su vez, para la presentación de resultados. Para el desarrollo del apartado de caracterización de la experiencia se articularon los relatos que describían el funcionamiento previo a la pandemia con información obtenida de la página web de la organización (ya citada). El principio de recurrencia temática en el material de campo permitió delimitar núcleos temáticos, los que fueron ordenados siguiendo los criterios de integración local e inclusiva (Weiss, 1994). Las categorías resultantes se presentan en el apartado de resultados, las que se analizan luego en su articulación con desarrollos conceptuales provenientes del campo de la salud/salud mental colectiva, así como con aportes de referentes críticos del psicoanálisis y la filosofía contemporánea, para luego arribar a conclusiones y reflexiones finales.

El proyecto del que forma parte esta investigación ha sido aprobado en sus aspectos éticos por la Secretaría de Ciencia y Técnica del rectorado de la Universidad de Buenos Aires, la que ha determinado la no necesidad de una evaluación por un comité de ética específico, ya que el plan de trabajo no comprende estudios farmacológicos, clínicos, quirúrgicos, epidemiológicos o psicológicos. Tampoco comprende el uso de equipamiento médico, historias clínicas o muestras biológicas. Asimismo, las personas entrevistadas y participantes del conversatorio han dado su respuesta explícita afirmativa al proceso de consentimiento informado. Si bien hay una autora que participa de la experiencia estudiada, se ha tenido el resguardo de su no participación en la etapa de trabajo de campo. Con la finalidad de resguardar el anonimato, no se utiliza ninguna forma de identificar a quién corresponde cada relato de entrevista. El cumplimiento de dicho resguardo forma parte del formulario de consentimiento informado.

Caracterizando la práctica desde la perspectiva de sus coordinadores

La radio La Colifata surge en el año 1991 como una experiencia nacida por iniciativa del psicólogo Alfredo Olivera (hoy director de la Asociación Civil), a partir de una columna radial de expresión y de opinión de las personas internadas en el Hospital Psicoasistencial José T. Borda de la Ciudad de Buenos Aires, constituyendo un punto de encuentro entre ellas y la comunidad, y presentándose como la primera radio en el mundo en transmitir desde un hospital neuropsiquiátrico (Radio La Colifata, s/f), cuya lógica ha sido históricamente manicomial (Galende, 1997).

Según la entrevista realizada al director de la organización hasta la pandemia la misma funcionaba en tres espacios-dispositivos: El Dispositivo Radiofónico Grupal (DRG) que siempre transmitió en vivo y al aire libre desde los patios del hospital, a través de su propia antena. De él participan personas que se encuentran cursando una internación o que reciben atención ambulatoria en el hospital y en otros dispositivos de salud, y cualquier persona no usuaria de servicios de salud mental que quiera acercarse. El segundo dispositivo es La Colifata Itinerante, que se propone instalar la radio en cualquier espacio público y actuar como espacio de producción, de oralidad, de encuentro, de posibilidad de expresión, intentando desencadenar procesos deconstructivos respecto de las representaciones sociales vinculadas a la locura. Finalmente, el estudio externado consiste en un estudio de radio profesional donde se brindan diversos talleres de edición, artística y producción radial con el propósito de promover espacios de formación laboral y una inclusión económica efectiva.

El material de entrevista presenta de forma recurrente la importancia del dispositivo abierto, dando cuenta de sus distintas dimensiones. Las palabras del director de la organización en la entrevista realizada por nuestro equipo explican que el dispositivo de La colifata es: “abierto a la comunidad, a lo que acontece, a la palabra”; “donde el vínculo entre quienes participan ocupa un lugar central”. En concordancia, describe a La Colifata como “un dispositivo que crea condiciones de contexto”, con plasticidad para trabajar aquello que va aconteciendo. Asimismo, el abordaje es caracterizado como interdisciplinario, siendo el equipo de coordinación conformado por psicólogos/as, psiquiatras, comunicadores/as sociales, productores/as de radio, así como también encargados/as del área de gestión de la organización. Respecto al financiamiento, basa sus ingresos en distintas fuentes y proyectos presentados al Estado, como en ayudas o donaciones del sector privado y la comunidad.

En la página web de la organización, entre sus objetivos plantean que su misión es:

Trabajar en la disminución del estigma social hacia personas que han sido diagnosticadas de algún padecer psíquico (...) y la promoción de recursos simbólicos en los usuarios de servicios de salud mental, favoreciendo procesos de creación de lazo y producción de autonomía hacia una vida social integrada, saludable, digna y en el ejercicio de sus derechos ciudadanos (Radio La Colifata, s.f).

Una particularidad de esta experiencia es que, en varios relatos de entrevistados/as, sus participantes son nombrados/as como colifatos y colifatas. Este modo de nominar a quienes participan se refiere a la elección del nombre de radio La Colifata, el cual nace de una votación colectiva. Asimismo, en las entrevistas, se menciona que en la experiencia no se ve a las personas como objeto de políticas de rehabilitación, sino como sujetos de acciones promotoras de salud en la comunidad, que abren espacios a la circulación de la palabra.

Según se refiere en las entrevistas, se trata de una práctica donde muchas de las decisiones se toman en el espacio de coordinación del proyecto, sin embargo, se destaca la importancia que se le otorga a la deliberación colectiva ante diversas propuestas que llegan a la organización, donde los/las colifatos/as participan también, activamente. Por otro lado, las personas entrevistadas incorporan referencias a la creatividad, lo lúdico y artístico para caracterizar la práctica. Se la denomina, incluso, como una “instalación plástico sonora”, donde el público sería parte de dicha instalación.

En relación al trabajo en red y procesos de articulación interinstitucional, se trata de una experiencia que, a lo largo de su historia, ha tejido significativos lazos con múltiples organizaciones, instituciones y actores muy diversos.

La Colifata - prácticas en pandemia

Presentamos a continuación las categorías resultantes de la sistematización del material de entrevistas y conversatorios, que dan cuenta de los procesos y dinámicas de transformación de las prácticas durante la pandemia:

Virtualización de las prácticas en contexto de pandemia

Los relatos de las personas entrevistadas son coincidentes en narrar que desde la organización se accionó rápidamente tras el avance de la pandemia y las medidas de aislamiento preventivo. En este sentido, las entrevistas referencian que: “Rápidamente nos pusimos a pensar juntos en cómo montar lógicas que den continuidad y que no renuncien a la posibilidad de la creación de tejidos colectivos desde la impronta de la sorpresa en el encuentro con el otre", “empezamos a hacer la radio a través de zoom los sábados, tratando de sostener lo mejor que se podía la idea de no matar el encuentro. ¿Cómo era posible que algo de lo vivo siga ahí?”.

En algunas entrevistas se explicita que, tras las medidas de ASPO, se encontraron con la imposibilidad de ingresar al hospital Borda, debido a que las autoridades habían cerrado el ingreso a personas que no vivieran en el hospital ni estuvieran autorizadas por su trabajo diario considerado esencial. En palabras de una persona entrevistada: “Desde el comienzo de la pandemia el hospital prohibió toda actividad recreativa”.

Ante tal dificultad, desde la coordinación de la radio se mantuvo la inquietud y disponibilidad para pensar cómo continuar y sostener el dispositivo radial que habitualmente se realizaba en los patios del hospital los días sábados. Se buscó que fuera en el mismo día y horario pero a través de plataformas virtuales, y a quienes no podían acceder a estas plataformas, se los/as llamaba por teléfono para que hicieran su columna radial por ese medio. Se logró llevar a cabo esta práctica durante la pandemia gracias a que se trasladó el equipamiento técnico necesario a las casas de quienes formaban parte del equipo de coordinación.

En este proceso es importante resaltar la disposición significativa del equipo de coordinación, quienes buscaron rápidamente alternativas creativas para seguir sosteniendo los diferentes espacios. A esto se le suma la versatilidad del dispositivo radial como característica central, al decir de una persona entrevistada: “Tenemos la magnífica y amada posibilidad de trabajar desde la radio, que nos posibilita darle continuidad a los espacios, pero a distancia”.

En las entrevistas se menciona la idea de que la radio continuó funcionando como un dispositivo abierto, por ello decidieron difundir los enlaces de conexión de las transmisiones que se hicieron a través de plataformas virtuales. En una de las entrevistas se enfatiza este aspecto al señalar lo siguiente:

(…) Esto de tender puentes, de todo el tiempo salir hacia afuera, es algo que después de 30 años seguimos haciendo, aun con las dificultades del contexto en pandemia, es decir, las voces que están ahí sacarlas y hacer entrar las voces del afuera al adentro, tender el puente.

Además, se expresa en varias entrevistas que, durante los tiempos de aislamiento, se realizaron emisiones especiales en vivo para hacer llegar mensajes del afuera a la gente que estaba internada en el hospital, las que se encontraban sufriendo un doble confinamiento, como se expresa en una entrevista:

Confinados en un hospital neuropsiquiátrico, muchos de ellos de manera crónica desde hace más de 20 años y ahora sin la posibilidad de poder salir porque hay una cuarentena que hay que cumplir. Fue muy interesante trabajar con ellos poniendo en palabras esas afectaciones que nos han afectado a todos, en un punto bromeábamos, …los especialistas del encierro, dando cuenta de eso, pero a modo de denuncia.

Al flexibilizarse las medidas del ASPO, se avanzó en un formato de trabajo híbrido, donde la operación técnica y coordinación de la radio se realizó desde el estudio profesional que la asociación tiene en Ciudad de Buenos Aires, con protocolos de ventilación y cuidados, incorporando hasta 4 personas que realizaron programas para la emisión en vivo.

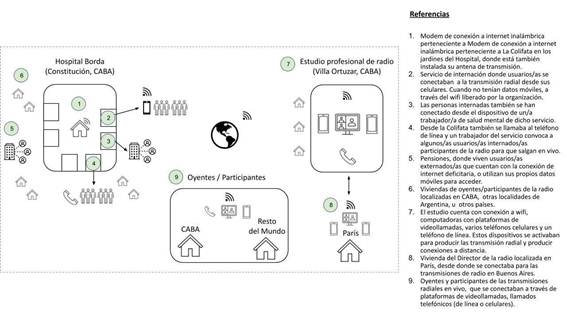

Presentamos, en la Figura 1, un mapa de referencia realizado por nuestro equipo, a partir de la información brindada en las entrevistas por referentes de la organización al situar el modo de trabajo realizado durante la pandemia.

Redes participativas

En diversas entrevistas se menciona que se trabaja en búsqueda de acciones comunes con otras instituciones, a partir de situaciones concretas, pudiéndose ubicar allí una continuidad de articulaciones interinstitucionales durante la pandemia. Entre las instituciones con las que habitualmente trabajan, los/las entrevistados/as ubican: diversos efectores de salud de servicios monovalentes de salud mental y hospitales generales, donde las personas usuarias se encuentran en situación de internación o en tratamiento. También se articulan acciones con las Defensorías de Derechos, con la finalidad de resolver diversas problemáticas de los/las usuarios/as, entre ellos las dificultades de acceso a la conectividad o a la comunicación. Por último, otras organizaciones en las que también participan los/las usuarios/as: el Frente de Artistas del Borda o la Asociación Civil Cooperanza, entre otros. Al respecto, una de las entrevistadas menciona: “Para poder pensar el contexto general de una persona hay un montón de actores ahí y el vínculo a veces no es tan institucional, sino que depende un poquito más de la voluntad del actor ese en colaborar o no”.

Ubicando la importancia que se le otorga en la organización a la participación pudo encontrarse en las distintas entrevistas una intencionalidad manifiesta de convocar a la comunidad de oyentes de La Colifata a participar de los distintos espacios que se ofrecieron adaptados en la pandemia. Para poder lograr dicho objetivo, se realizó difusión en redes sociales.

Como ejemplo de ello, interesa destacar una convocatoria realizada a través de las redes de la organización, donde se convoca a oyentes de la radio para acciones concretas en la realización de un viaje a una localidad costera (a 350 km de CABA) luego del anuncio de cierta flexibilización de las medidas de aislamiento social. En tal momento, que se narra de modo reiterado en las entrevistas, distintos oyentes de la radio se involucran en el proceso de un viaje que contó con el objetivo de buscar una camioneta que prestaría un oyente que vive en esa localidad, tras el robo del vehículo que usaba la organización para transportarse (también donado por una pareja de oyentes en años previos).

Identificamos así la inclusión de procesos de participación comunitaria y conformación de vínculos afectivos con quienes escuchan a los participantes que hablan en la radio, dando cuenta de que se reconocen las voces y tonalidades de quiénes hacen sus programas radiales, así como los temas que se hablan. Asimismo, se han iniciado vínculos entre oyentes y participantes por fuera de dicho espacio radiofónico.

Transformación de roles en contexto de pandemia

Encontramos con insistencia, en los diversos relatos de las entrevistas, que a usuarios/as, profesionales y otros/as trabajadores/as, el contexto de pandemia los/las ha puesto en un lugar distinto al que venían ocupando. En una de las entrevistas se menciona que el vínculo con algunos/as usuarios/as se fortaleció. Otra persona entrevistada refiere que a partir de la situación de pandemia algo del vínculo se transformó, se horizontalizó: “La posibilidad de (...) pensar estratégicamente vínculos con profesionales. Hay algo que trajo esta pandemia que de algún modo desinstituyó lugares que operaban como barrera. Los pacientes te empiezan a preguntar ¿y cómo va doctor?”.

Como hemos mencionado en apartados anteriores, nos interesa destacar que en diversas entrevistas se expresan de forma recurrente afectaciones deseantes, sosteniendo que estos aspectos han funcionado como motor para la continuación de las prácticas, aun con las dificultades que ha presentado en tiempos del covid-19. Así lo enuncian: “Hay algo maravilloso en este trabajo”, “siempre nos gusta hablar de Colifata, queremos mucho al espacio", “yo me enamoré del proyecto”, “La Colifata en principio es la voluntad, el amor y la comprensión”, “es desde el deseo, La Colifata hace lugar a cada quien a formar parte del proyecto con lo que tenga ganas de hacer y de imaginar”, “la radio, se transformó en una respuesta que muy rápidamente dio alivio y cierta (...) manera de atravesar este tiempo en, con, para los demás y en uno (...)”. En este sentido, también en tiempos de confinamiento, las reuniones de equipo que los entrevistados/as refieren haber tenido con continuidad de 1 a 2 veces por semana, operaron fortaleciendo cuidados entre sus integrantes, permitiendo la decisión de acciones situadas, así como la elaboración de las vivencias y afectos involucrados en la labor cotidiana con el sufrimiento propio y de otros/as.

Obstáculos y dificultades de la experiencia en contexto de pandemia

Se destaca, en las diversas entrevistas, que el principal problema fue la falta de conocimiento sobre el funcionamiento de programas virtuales, de internet o celulares modernos y computadoras por parte de los/las colifatos/as. En algunos casos, mencionan que fue necesario incluir en los encuentros virtuales, llamadas a teléfonos fijos de viviendas, pensiones, residencias u hospitales donde ellos/as viven. Otras veces, la inclusión de una llamada era facilitada por otro profesional de salud. En una entrevista se menciona: “Esas dos cosas son importantes en la pandemia, tener las condiciones técnicas y la habilidad para asimilar las nuevas herramientas.” De esta forma, dicha barrera de acceso a dispositivos tecnológicos y a la conectividad es asociada mayoritariamente a las condiciones materiales de existencia de las personas usuarias. Al respecto, en otra entrevista se insiste en el mismo sentido:

Las personas que estaban afuera pero que tienen un teléfono muy viejo que no soporta bajarse la aplicación o no tienen wifi donde están, tienen que pagar de sus bolsillos los datos, eso hacía que fuese materialmente imposible. A esas personas se les garantizó que se les iba a llamar cada sábado desde el teléfono de línea.

De esta forma, se destacan las dificultades en el sostén de los programas radiales en las personas participantes.

Otra dificultad mencionada en entrevistas fue la de no poder encontrarse presencialmente, lo cual era característico del DRG de los sábados previo a la pandemia. Al respecto, en una de las entrevistas se señala que:

En este año último el objetivo era que los colifatos se unan a gente que venga de la comunidad y puedan hacer un proyecto radiofónico (...) la idea era que ese encuentro se diera en la radio y la verdad que la pandemia nos partió a la mitad, fue casi imposible, La incapacidad de estar cara a cara, conociendo gente nos mató, nos privó de esa posibilidad.

Asimismo, se ubica entre los obstáculos de la experiencia en pandemia que las personas usuarias no contaban con espacios de intimidad para la conectividad. De esta forma, se evidencia en cada entrevistado/a una afectación singular en su habitar el dispositivo en tiempos de pandemia. Co-existen en los relatos referencias a vivencias significativas como “lo lindo, lo posible”, junto a otras relacionadas al malestar, al desgaste y al agotamiento. Algunas de sus vivencias son expresadas del siguiente modo: “Yo estaba quemado, el año pasado quería agarrar la computadora y revolearla…”; “lo lindo de la virtualidad fue sostener el espacio, pero fue estresante trabajar en la virtualidad…trabajar a la distancia es una tortura…se hizo lo posible, porque en presencialidad todo se solucionaba mejor”.

Por otro lado, nos enfrentamos a diversas dificultades y sobrecargas inherentes al contexto. En una de las reuniones virtuales, la entrevistada se encontraba sola con su hija pequeña, quien interrumpía constantemente el proceso de conversación. Con cierta pesadumbre, expresó que había experimentado una dinámica similar durante las emisiones radiales en pandemia, y ello no le había sido sencillo de habitar en su cotidiano laboral.

Fortalezas y potencialidades de la experiencia en contexto de pandemia

En el material de entrevistas se hace hincapié en el desafío que implicó garantizar el acceso a la comunicación y al diálogo, tanto para los integrantes de la radio que estaban en situación de internación, como para quienes estaban viviendo en pensiones, hoteles o sus casas. Acerca del modo de afrontar los nuevos requerimientos, se afirma: “...Tratar de hacer todo, todo, todo lo posible, para que, aun así, si teníamos que llamar desde un teléfono de línea a la vieja usanza, garantizar que esa persona pueda salir al aire y pueda hacer su programa”. A partir de esta situación, y reconociendo las dificultades de las personas intervinientes, se logró realizar un diagnóstico de conectividad que arrojó resultados sobre los que se intervino: “Constatamos que los usuarios que no están en situación de internación hoy, más del 60 por ciento viven en pensiones de hotel (…) En esos lugares el wifi disponible (...) es débil y deficitario.” Una persona del equipo de coordinación menciona que en el Hospital Borda, si bien había una antena de wifi del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las personas allí internadas, no tenían acceso a la misma. A partir del diagnóstico realizado, se reconoció como importante la acción de liberar el acceso a internet pago por la organización en el hospital, para poder facilitar las comunicaciones. En palabras de una persona entrevistada:

Las personas internadas en el hospital con su propio teléfono, utilizaban el wifi de La Colifata, ya sea para comunicarse con la familia que vive afuera o mirar un video. José iba con el teléfono cerca de donde estaba La Colifata y aparecía la imagen de él, podía mirar a sus compañeros y sus compañeros a José.

Otra persona entrevistada refiere como “maravilloso” el hecho de poder conectar y comunicar, a través de dos teléfonos, a participantes de las plataformas virtuales radiales con personas internadas que podían estar en el mismo hospital, pero en situación de aislamiento. En las diferentes entrevistas realizadas mencionan distintas estrategias al respecto, afirmando que: “Era una cosa muy rústica y rudimentaria pero que funcionaba”, y describen que se trataba de enfrentar pantallas de la computadora-con quienes estaban participando ingresando a través de una plataforma virtual-, y de un teléfono móvil, -con una persona en comunicación radial por videollamada de una aplicación de mensajería instantánea. A su vez, quien se comunicaba a través de la pantalla de su celular era una persona en situación de internación, que con su teléfono móvil ingresaba al vivo de la radio gracias al wifi liberado de La Colifata en el hospital.

Se destaca como creativo, el hecho de que una persona tenga un teléfono en el hospital y se ofrezca como corresponsal con sus propios/as compañeros/as, relatando cómo vivían en dicha institución el confinamiento. Asimismo, se reconoce cómo esto posibilita la generación de vínculos con diversos profesionales del equipo de salud de hospitales, donde las personas internadas que participaban de la radio se encontraban en situación de internación, ya que hicieron de “puente” en la comunicación, prestando teléfonos propios y/o del servicio:

A las personas internadas que no tenían su propio teléfono celular, llamábamos por teléfono al servicio… entonces se quedaba al teléfono desde el hospital y hacía su columna, entraba en diálogo con las personas que estaban en Zoom y muchas veces con oyentes.

Finalmente, las entrevistas confluyen en acentuar la posibilidad de conectarse de forma habitual con personas que, por la distancia geográfica no hubiesen podido estar presentes: “Personas de Francia, España, Mar del Plata, que participan activamente por Zoom y no hubieran podido por la distancia (...). La virtualización posibilitó que participen oyentes de otras ciudades y países". A su vez, uno de los entrevistados comenta que siempre se delinearon acciones creativas para remover los obstáculos que se encontraron y expresa: "Trabajamos a partir de los recursos conectivos de cada quien para crear situaciones colectivas en la búsqueda del armado de una narrativa (...) porque aparte es un encuentro de múltiples dispositivos, a su vez".

Discusión

La importancia de la dimensión vincular desde una perspectiva de cuidados

Teniendo en cuenta los relatos presentes en las entrevistas y expresados en los resultados, encontramos que las dimensiones vincular, comunicacional y participativa, ocupan un lugar central en la experiencia abordada, dando especificidad a los procesos en contexto de pandemia, lo que ha contribuido significativamente a la posibilidad de dar continuidad a una experiencia que se desarrollaba principalmente de forma presencial.

A partir de ello, encontramos que esta experiencia se enmarca en una perspectiva de cuidados y redes, centrada en las dimensiones vincular y afectiva. Dichas dimensiones se expresan en aquellas prácticas comunitarias cuyo objetivo central es crear y sostener relaciones de confianza y cooperación entre personas, grupos e instituciones (Bang, 2021), para luego acompañar sus procesos de participación y organización comunitaria (Montero, 2004). Por ello, un punto central del trabajo es sostener y fortalecer las relaciones, los afectos, los tiempos compartidos, entre quienes sostienen la experiencia. En este sentido, reconocemos que muchas de las acciones llevadas a cabo en el periodo anterior a la pandemia tuvieron el objetivo de fortalecer los lazos entre participantes, posibilitando así la continuidad de cuidados en contexto de excepcionalidad, y visibilizando la relevancia del sostenimiento de los vínculos y las relaciones sociales en situaciones de adversidad (Bang, 2021).

En este punto, nos resulta necesario reflexionar sobre cómo la utilización de la comunicación virtual se configuró en herramienta central de uso creciente en todos los ámbitos: desde lo laboral, familiar, cultural o recreativo, en la producción de la subjetividad contemporánea. Pero también las redes de comunicación virtual son la forma en que, muchas personas, por diferentes circunstancias, logran mantener redes sociales y afectivas. Durante la pandemia, estas redes han sido los medios que nos han permitido mantener vínculos de cuidado y tramas de contención psicológica, aun en el distanciamiento. En consecuencia, la tecnología no necesariamente es productora de sufrimiento, lo es cuando se vincula a valores neoliberales como el individualismo, la competencia y el consumismo desenfrenado (Bang, 2021). Por el contrario, podría considerarse que la radio La Colifata se ha presentado en pandemia como un lugar de sostén vincular, de compartir grupal, ante las vivencias de incertidumbre y padecimiento subjetivo provocado por el aislamiento relacional, así es relatada la vivencia por la mayoría de quienes allí trabajan y sostienen el espacio.

Asimismo, la radio se presentó como un dispositivo, según refieren algunos de sus coordinadores, que permitió hacer hablar a los expertos del encierro, aconsejando en la nueva realidad de encierro colectivo. En este sentido, encontramos que dicha radio se constituye en un espacio de producción de salud, un puente de comunicación ante el aislamiento. La noción de puente se reitera tanto en las entrevistas, al definir que operan como puente entre los pacientes del hospital y la comunidad; como en sus publicaciones en las redes sociales, donde suele anunciarse “el puente lo hacés vos”, o “la Colifata, puentes donde hay muros” (Radio La Colifata, 2019).

A partir de este desarrollo, esta indagación nos permite afirmar que las estrategias de cuidado de la salud deben ser colectivas, visibilizando la importancia de sostén del lazo social y del cuidado, como promotor de salud mental en contextos complejos. Asimismo, destacamos que fomentar la participación en procesos comunitarios permite ir tejiendo identidades colectivas y lazos de colaboración mutua, como aporte a la posibilidad de abordaje de situaciones adversas, poniendo en juego la imaginación y la creatividad (Bang, 2014, 2021). En este sentido, entendemos por prácticas de cuidados, lo que Merhy (2002) expresa como tecnologías relacionales que habilitan al trabajador/a a escuchar, comunicarse y establecer vínculos en los procesos de atención en salud. Por ello, destacamos la dimensión vincular y afectiva en una perspectiva de cuidados, asociada al buen trato, la escucha y la empatía (Ulloa, 2011). En la experiencia estudiada, el uso de tecnologías también permitió ampliar las redes vinculares y afectivas, incluso con personas que habitan otras partes del mundo.

En este punto, nos resulta significativo afirmar que sostener prácticas desde una perspectiva de cuidados (Franco & Merhy, 2016) implica acompañar procesos que generen redes inclusivas en la producción de nuevos sentidos para vivir en el ámbito social. Se trata de un trabajo de alta complejidad, múltiple, interdisciplinario, intersectorial e interprofesional; donde se torna necesario repensar nuevas posibilidades de comprender la multiplicidad y el sufrimiento humano dentro de un campo social de inclusión y ciudadanía. En la radio La Colifata promover la posibilidad de comunicación frente al aislamiento, no solo tuvo el propósito de operar sobre procesos de autonomía, sino fundamentalmente fue sostén de posibles crisis, permitiendo transitar tiempos de incertidumbre con apoyatura en procesos grupales y comunitarios. En este sentido, considerar los procesos de interrupción como oportunidad, implica dar lugar a cierta demora para pensar, junto a la necesidad de producir espacios de elaboración colectiva que puedan generar procesos saludables. Desde la grupalidad, se abre la posibilidad de tejer en común dimensiones a veces imperceptibles de los cuidados, como suelen ser los procesos y gestos de acompañamiento. En tal sentido, Elena de la Aldea (2019) sostiene que un espacio de encuentro y reflexión grupal es de un valor inapreciable, pues habilita a compartir recursos, miedos, dolores y valentías, reparando y restaurando la propia confianza en el otro y en el grupo.

Estrategias colectivas de invención como alivio ante el aislamiento

Entendemos que actividades comunitarias que promocionan el desarrollo de capacidades colectivas permiten generar nuevas respuestas a las problemáticas existentes, propiciando el desarrollo de configuraciones creativas en la comunidad, como huellas de acción o matrices desde donde poder abordar nuevas situaciones (Bang, 2014). Interesa destacar en La Colifata, los modos creativos generados por la coordinación para posibilitar la conexión, la comunicación y seguir llevando adelante los objetivos de la radio ante las limitaciones que el ASPO impuso, facilitando procesos de acompañamiento de personas con padecimientos subjetivos.

Ahora bien, sostener procesos creativos implica pensar en términos micropolíticos (Guattari & Rolnik, 2005) al trabajo en salud, desde una perspectiva situada. Guattari afirma que lo que entiende por micropolítica implica volver a pensar el deseo en el campo social, tanto en su dimensión de potencia de invención, como en todo aquello que lo bloquea. En relación con ello, entendemos que no es posible sostener la dimensión afectiva y vincular a la que hacemos referencia en el apartado anterior si no hay una potencia deseante en los encuentros colectivos. En este sentido, se reconoce en las entrevistas que la posibilidad de sostener la radio en pandemia se presentó como un quehacer aliviante, pudiendo sostener y reinventar la práctica.

Si bien los resultados expresan una valoración muy positiva de la práctica por parte de los agentes implicados, dando cuenta del reconocimiento ligado al quehacer y los procesos afectivos involucrados en los vínculos; también se expresan dificultades y tensiones mencionadas como agotamiento, cansancio, agobios al llevar a cabo sus prácticas en tiempos pandémicos.

A partir de este desarrollo, nos interesa reflexionar sobre la complejidad de las tensiones que operan en las prácticas participativas que trabajan en la construcción de redes de salud, ya que no es sencillo sostener prácticas siempre alegres, deseantes e implicadas. La carencia de recursos y el agotamiento que suelen padecer los cuerpos de gran parte de los/las agentes implicados/as, suele ser una de las principales alarmas para las prácticas, responsable a su vez, de procesos de mortificación, que darían cuenta de un cansancio sostenido en cuerpos con falta de fuerza, apagados, sin viveza, con cansancio y merma de la capacidad pensante (Ulloa, 2011). Sin embargo, interesa destacar -tal como sostenía Fernando Ulloa- que cuando el compromiso excluyente asesina el deseo, también perece el sujeto, agobiado por el aburrimiento.

Por su parte, al referir a la gestión del trabajo en salud, Franco y Merhy (2009) afirman que mantener al trabajador/a con una gran potencia para actuar en el mundo del cuidado -que es también un mundo social y afectivo- es posibilitar que produzca, en los que se relacionan con él, una gran potencia vital que se erige a partir de los encuentros que realiza en su andar por el mundo del trabajo. Se trata de algo que sucede en el plano sensible, de la percepción, algo que afecta fuertemente la potencia vital de estos mismos cuerpos. Citando a Spinoza, Merhy (Franco & Merhy, 2016), se detiene en afirmar que son los encuentros los que pueden aumentar o reducir la potencia de actuar en el mundo. Los encuentros están marcados por la capacidad de afectar: uno produce en el otro pasiones alegres o pasiones tristes, según los flujos de intensidades que circulan entre los cuerpos, en relación entre ellos. Habrá encuentros que produzcan tristeza y reduzcan la potencia de actuar para el cuidado, y encuentros que produzcan alegría, aumentando la potencia vital. La alegría, entonces, actúa al modo de un alivio productivo que vivifica el trabajo en salud.

Por lo tanto, referir a prácticas productoras de nuevas posibilidades de vida, como lo entienden Franco y Merhy (2009), implica visibilizar la extenuación o agotamiento de los/las trabajadores/as y de los equipos en su energía vital, junto a la creación de estrategias motorizadas desde el deseo de quiénes participan en tales procesos de invención y cambio. Lo creativo se presenta entonces como un juego posible que articula lo múltiple y lo diverso en el diseño de nuevas estrategias para el estar en común (Bang, 2020).

Postulamos, como hemos afirmado en otros trabajos (Bang & Lago, 2020) que propuestas con miradas comunitarias visibilizan un potencial comunicacional transformador, posibilitando nuevas miradas, canalizando necesidades y deseos compartidos, y transformando imaginarios sociales a partir de poder sostener espacios de creación grupal. Se constituyen como formas alternativas de respuesta ante el aislamiento, la discriminación, la soledad relacional y otras problemáticas psicosociales complejas vinculadas al sufrimiento subjetivo.

Conclusiones y reflexiones finales

En este trabajo hemos descrito y analizado algunos ejes del proceso de transformación de prácticas de una experiencia de salud mental y comunicación que trabaja desde una perspectiva comunitaria, participativa e integral en contexto de pandemia. Hemos identificado al desarrollo de actividades desde una perspectiva vincular y al sostenimiento de una red de cuidados significativa como fortalezas y elementos clave, que han favorecido la posibilidad de dar continuidad al trabajo en contexto de excepcionalidad. Asimismo, reconocemos en el ejercicio de la creatividad una potencia clave con la que se contaba previamente, lo que permitió rápidamente buscar alternativas para sostener los espacios y dar continuidad a dicha trama vincular.

Poder garantizar el acceso a la comunicación como derecho ha sido uno de los principales desafíos, teniendo en cuenta que, en muchos casos y como lo hemos mencionado, se trata de personas sufriendo un doble aislamiento al interior del hospital. Las redes previas con las que contaba la organización facilitaron este trabajo, pudiendo articular acciones con múltiples actores al interior y exterior del hospital. De esta forma, se logró potenciar el trabajo previo, posibilitando a su vez procesos participativos en tiempos de aislamiento. En este contexto, no sólo se pudieron sostener actividades, sino que se fortalecieron vínculos entre participantes y articulaciones entre organizaciones.

En consecuencia, recuperamos la importancia de sostener las dimensiones de creatividad, flexibilidad y escucha en el armado de dispositivos comunitarios en salud mental, centrados en el fortalecimiento de las tramas vinculares como ejes potentes que se refuerzan ante la presencia de escenarios adversos.

Desde una perspectiva de cuidados en salud, nos interesa destacar la importancia del trabajo sostenido en prácticas deseantes e implicadas que promueven situaciones de encuentro colectivo que transforman y alivian en tiempos de incertidumbre. Sostener estrategias creativas en prácticas participativas opera como proceso desmortificador de las prácticas en salud, fortaleciendo redes comunitarias y facilitando la invención de respuestas ante situaciones complejas.

Finalmente, reconocemos la importancia de promover espacios de salud que hagan hincapié en la importancia de las dimensiones vinculares, reconociendo los necesarios procesos de implicación deseante de quienes protagonizan dichos espacios. Para ello resulta imprescindible la visibilización y el fortalecimiento de muchas de estas prácticas existentes, así como la posibilidad de su inclusión en políticas basadas en derechos y su articulación con recursos del Estado.