Introducción

La justicia reproductiva es la capacidad de las personas y las sociedades de poder concretar los derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) sin discriminaciones por su situación socioeconómica, étnico racial, ni de ningún tipo1. La legislación uruguaya asegura los DDSSRR en la Ley 18.426, desde el año 20082.

Por el contrario, la injusticia reproductiva (IR) expone la presencia de riesgos para el proceso de desarrollo durante el embarazo y la primera infancia. Algunos de los determinantes de la salud apuntan a “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana”3, como son los factores socioeconómicos y culturales que generan entornos desfavorables para el desarrollo del embarazo, el nacimiento y de la primera infancia. Esto determina una vulneración de los derechos de una parte de la población.

Tomando algunas de estas definiciones conceptuales, la IR se puede conceptualizar mediante un conjunto de indicadores materno perinatales como instrumentos objetivos para valorar el progreso de los programas de salud sexual y reproductiva llevados adelante por los ministerios de Salud4.

De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 2030 se señala, en el objetivo 3, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. El punto 3.1 señala la mortalidad materna (MM) como un indicador a abordar, con el fin de reducirlo a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Este es un indicador centinela de la salud sexual y reproductiva, el cual es considerado una muerte evitable. En el objetivo 3.2 se propone poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y niños menores de 5 años, medido a través de la tasa de mortalidad infantil en niños menores de 5 años y la tasa de mortalidad neonatal. En esta misma línea, el ODS 3.7 hace referencia a garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales5.

Estos grandes objetivos, medidos en tasas de mortalidad, también pueden ser analizados mediante los factores favorecedores de la ocurrencia de eventos, como puede ser el síndrome de parto de pretérmino (PPT), el cual en muchas oportunidades se ve influenciado por la discriminación socioeconómica y la vulneración de los DDSSRR. Otro indicador intermedio es el bajo peso al nacer (BPN), el que se define como el nacimiento con un peso inferior a 2.500 g. El nacimiento de pretérmino y el nacimiento de término con peso menor al esperado se denomina síndrome de restricción de crecimiento fetal (RCIU). La RCIU es el principal problema perinatal en las poblaciones donde se encuentran vulnerados los derechos fundamentales.

En esta misma línea de los ODS, Uruguay planteó dentro de los Objetivos Sanitarios Nacionales 2030 el abordaje y prevención de la sífilis congénita (SC). Entendiendo que se trata de una enfermedad transmisible, fácilmente detectable y con amplias posibilidades de tratamiento. Cuando coexite la SC con otros fenómenos, amplifica las situaciones de intersección de vulneración de derechos y discriminación de género, junto con las desigualdades intrínsecas de la pobreza, las que configuran las condiciones determinantes6.

Todas estas situaciones clínicas, de diversa etiología y fisiopatología, tienen algo en común, su asociación causal con complejos mecanismos que tienen un denominador común: la existencia de vulneración en los derechos al acceso a la atención en salud, la violación de los derechos humanos básicos y en particular de los DDSSRR. La IR es un problema de las personas que la padecen en el presente, pero también un hándicap para el futuro. Así, por ejemplo, el PPT y la RCIU no solo incrementan la morbimortalidad neonatal e infantil, sino que por la activación epigenética del “feno-genotipo ahorrador”, aumentan el riesgo de enfermedades crónicas en la edad adulta. A este proceso de transmisión de las enfermedades crónicas en los contextos de vulneración de derechos por modificaciones epigenéticas, lo hemos denominado reproducción transgeneracional de las enfermedades crónicas y la pobreza7,8.

En Uruguay se puede describir el impacto de la IR dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado en 2008, donde se “reglamenta el derecho a la protección de la salud que tienen todos los habitantes residentes en el país y establece las modalidades para su acceso a servicios integrales de salud”9. El SNIS es un sistema de salud de cobertura universal, con un seguro nacional de salud público, el que asegura la atención de todos los residentes del territorio nacional. Los prestadores integrales del SNIS (efectores de servicios) pueden ser de naturaleza pública, compuesto por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y los de naturaleza privada, compuesto por las Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), y los seguros privados integrales. A su vez, el SNIS cuenta con prestadores no integrales, como lo son Sanidad Policial, Sanidad Militar, Hospital de Clínicas - Universidad de la República, Banco de Previsión Social9.

Son principios rectores del SNIS la equidad, la solidaridad, la accesibilidad, por lo que el sistema desde sus inicios prevé que cualquier persona pueda acceder al prestador integral que elija; sin embargo, esta situación es determinada en muchas oportunidades por la situación socioeconómica de las personas y los hogares. En la última década se observa que el 63% de los quintiles de ingreso 1 y 2 (los más pobres) reciben atención en el subsector público, por el contrario, los quintiles de mayor ingreso (quintiles 3, 4 y 5), en el entorno del 70%, reciben atención en el sector privado10. La atención en salud mediada por un acceso desigual en los subsectores de atención se acentúa al considerar exclusivamente a las mujeres en edad reproductiva. Así, en 2022, el 80% de las mujeres en edad reproductiva del quintil 1 de ingresos se atendían en el subsector público, y solo el 20% de este quintil lo hacía en el nivel privado. En cambio, si se analiza el quintil 5 de ingresos, solo el 3% recibe atención en el subsector público10.

El objetivo de este trabajo es describir y discutir la evolución de un conjunto de indicadores vinculados a la justicia reproductiva en el SNIS de Uruguay en los últimos 12 años y compararla entre el subsector público y el subsector privado.

Material y método

Se trata de un estudio descriptivo que se centra en el análisis retrospectivo de un conjunto de indicadores nacionales que utilizamos como instrumento para valorar una aproximación cuantitativa a la justicia reproductiva en el SNIS.

Para este trabajo se definieron como indicadores aquellos que se encuentren incluidos dentro de los ODS y los OSN 2030 de Uruguay, limitando su alcance a los siguientes:

La SC, el BPN y el PPT se presentan como incidencia, y la MM como razón. Se realiza la comparación de las tendencias evolutivas de los cuatro indicadores.

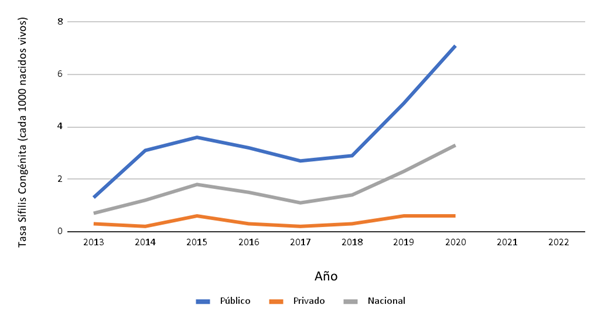

El marco temporal es de 12 años, incluyendo los indicadores disponibles entre 2010 y 2022 para razón de MM, PPT y BPN. Para el caso de la SC, el período de tiempo se ve acotado, dado que contamos con información homogénea únicamente entre 2013 y 2020. Previo al año 2013 los datos nacionales de SC eran reportados cuando era positiva la prueba diagnóstica (no treponémica), incluyendo falsos positivos. A partir de 2013, los datos publicados cuentan con un proceso de auditoría por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP). A su vez, si bien la información acerca de la SC durante la emergencia sanitaria fue solicitada oportunamente, el MSP no la ha hecho pública, ni ha informado cuando se le ha solicitado de forma explícita mediante pedido de acceso a la información pública (Ley 18.381)11, por lo que no contamos con los datos nacionales de sífilis en la embarazada y en el recién nacido desde 2021.

Se realiza la descripción de los indicadores nacionales tomando en cuenta los prestadores de los subsectores público y privado para la construcción de razón de MM por sector, con el fin de valorar aspectos vinculados a la equidad en el acceso. Para el cálculo de los indicadores y su análisis por subsector, se toma como denominador los nacidos vivos de los prestadores integrales, privados y el prestador público, se excluye del denominador los prestadores no integrales, los no definidos y los nacidos en domicilio.

Para la razón de MM por subsector, se ajustó el denominador por nacidos vivos en prestadores integrales privados y públicos, excluyendo los nacidos vivos en prestadores no integrales, partos en domicilio o en la vía pública, así como aquellos donde no fue definido el prestador.

Los datos fueron solicitados al MSP mediante pedido de acceso a la información.

Resultados

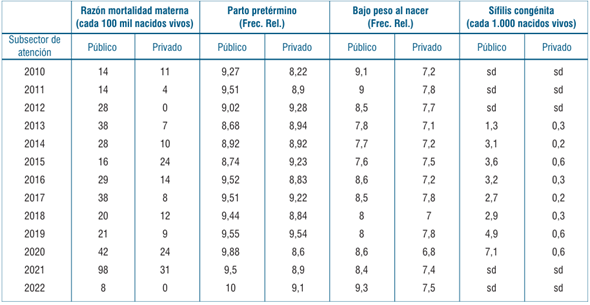

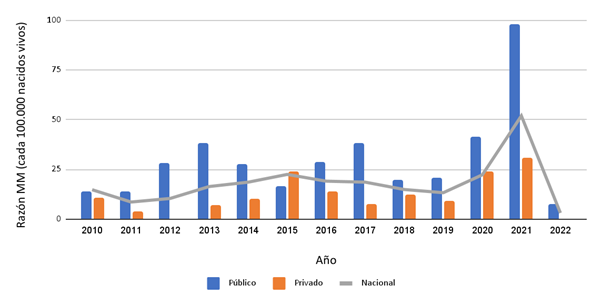

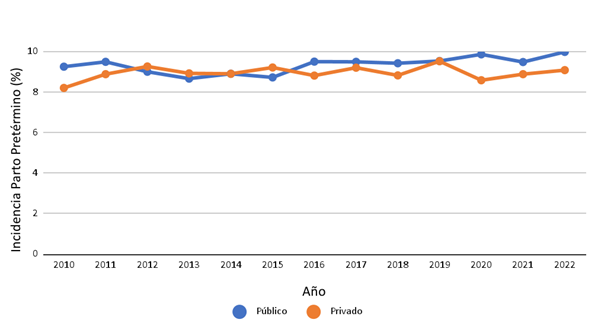

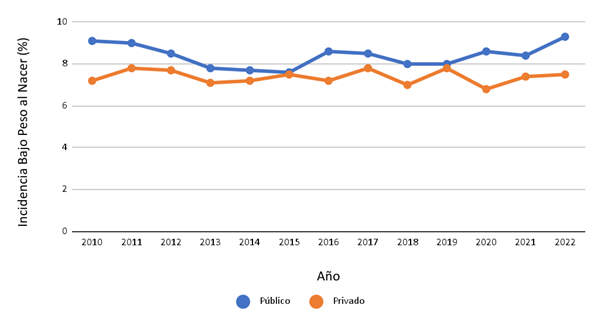

En la (tabla 1) se describen los cuatro indicadores analizados, según la procedencia de las usuarias.

La razón de MM en el período de tiempo analizado ha sido siempre superior en el subsector público, salvo en el año 2015 (16 público versus 24 privado). En 2021 se evidencia un aumento sustancial de la misma a predominio del subsector público (98 público versus 31 privado), (figura 1).

La incidencia de PPT en el período de tiempo ha oscilado entre 8,6% y 10%. Ésta es superior en el subsector público, salvo en algunos períodos donde es mayor en el subsector privado (2012: 9,02 público versus 9,28 privado; 2013: 8,68 público versus 8,94 privado; 2015: 8,74 público versus 9,23 privado, siendo igual en 2014, 8,92. La mayor diferencia entre ambos sectores se observó en 2020, 9,88 público versus 8,6 privado), (figura 2).

La incidencia de BPN es superior siempre en el subsector público, con su mayor incidencia en 2022 de 9,3, mientras en el subsector privado la mayor incidencia fue de 7,8 en 2011, 2017 y 2019 (figura 3).

La SC siempre fue superior en el subsector público desde 1,3 a 7,1, mientras en el subsector privado los valores van de 0,2 a 0,6. En el año 2020, último dato disponible, se evidenció el mayor valor de este indicador de 7,1 en el subsector público (figura 4).

Discusión

El presente estudio tiene la fortaleza de ser un primer ensayo que busca realizar una descripción objetiva basada en indicadores de justicia reproductiva.

La selección de indicadores finales e intermedios de acuerdo con los pautados por los ODS y OSN 2030, busca ser un orientador para identificar aquellas áreas y estrategias de intervención que permitan modificar el rumbo de los resultados desfavorables.

El acceso a la información fue una limitante que no nos permitió definir cohortes completas para valorar, por ejemplo, la evolución de la sífilis en los últimos años y los impactos que podría representar la pandemia de COVID-19 sobre esta enfermedad en poblaciones vulnerables. Otra limitación fue que los datos brindados se otorgaron en frecuencias relativas (prematurez y bajo peso) y razón (sífilis y mortalidad), por lo que no contar con los números absolutos no nos permitió realizar comparaciones para demostrar diferencias estadísticas, que sería interesante analizar en un estudio similar de tipo analítico en el futuro.

Desde su creación, el SNIS de Uruguay muestra, en general, resultados desfavorables a nivel del subsector público. Los indicadores más desiguales son la SC y la MM (salvo en algunos años) que fueron siempre superiores en el subsector público. La incidencia de BPN, con algunas oscilaciones, muestra ser superior también en dicho sector.

La prematurez, si bien muestra una tendencia a ser superior en el sector público, con excepción del período 2011-2015, en donde fue mayor en el privado, persiste consolidada en este período de tiempo en el sector público. Se trata de un indicador más homogéneo, pero que justificaría un análisis en mayor profundidad en cuanto a las características de los partos de pretérmino en cada subsector, definiendo mejor, por ejemplo, las causas (prematurez iatrogénica, espontánea, etc.). El perfil poblacional del PPT en el subsector público y privado es diferente, como fue reportado oportunamente12.

La razón de MM en Uruguay desde el año 2010 se había mantenido estable hasta el año 2020, siendo siempre superior en el subsector público. Si bien en el mundo la MM es ampliamente superior en países de escasos recursos comparado con aquellos desarrollados13, no hay estudios que valoren las diferencias en la MM por subsector en un mismo país, siendo esta una fortaleza de nuestro trabajo. Se revela así cómo las condiciones socioeconómicas y su repercusión sanitaria siguen siendo un factor determinante de este evento. Uruguay es considerado un país de alto ingreso económico14, evidenciando este tipo de fenómeno una inequidad distributiva que relega a las poblaciones más vulnerables.

En 2021, aumenta dramáticamente debido a la pandemia COVID-19, incrementándose aún más la diferencia entre los subsectores público y privado de atención. A nivel mundial se reportó un aumento de la mortalidad materna durante la pandemia15. Este incremento de la mortalidad en 2021, que se atribuye a la pandemia COVID-19, se enmarca en la primera ola de infecciones por SARS-CoV-2, que llevó a Uruguay a ser el país con más contagios cada 100.000 habitantes de las Américas y quinto en muertes totales de América del Sur. La vacunación tardía en Uruguay con respecto a la región, que influyó en el retraso de vacunación a las embarazadas, es otra causa a analizar. Dicho aumento fue diferente también entre ambos subsectores, podemos hipotetizar que esto podría deberse a un diferente perfil de usuarias en el subsector público, quizás con pacientes con mayor cantidad de factores de riesgo para una mala evolución de la infección (por ejemplo, la obesidad) así como una diferencia en el acceso a cuidados intensivos, lo que explicaría el aumento relativo de la mortalidad en el interior del país con respecto a la capital16. Diversos sectores de la atención en salud de nuestro país se vieron afectados17,18, con una marcada ausencia de programas específicos en dichas situaciones para aminorar el impacto de la pandemia en estas poblaciones.

El nacimiento de pretérmino es un problema general, donde las diferencias socioeconómicas también influyen, así más del 60% de estos nacimientos ocurren en África y Asia del sur19. En Uruguay la tasa ha oscilado entre 8,6% y 10%, variando en el período analizado entre los diferentes subsectores. Sin duda, existe un modelo diferente de prematurez según el subsector analizado, que si bien no fue el objetivo de este estudio, existen publicaciones nacionales que así lo demuestran12.

El BPN es un indicador que persiste con una mayor concentración en el subsector público en el período analizado, siendo reflejo aún más de las diferencias socioeconómicas. La tasa de Latinoamérica es aproximadamente de 9%20, valor que en nuestro país es a expensas del subsector público, ya que el sector privado se ha mantenido siempre por debajo. Durante la pandemia un estudio valoró la diferencia en la incidencia de prematurez y bajo peso en los diferentes subsectores de atención de nuestro país, como efecto de las medidas de control y mitigación durante un período sin infecciones maternas, y se observó un aumento de estos dos resultados en el subsector público estadísticamente significativo comparado con el privado, concluyendo que estas medidas sumadas a la crisis socioeconómica desencadenada, impactaron en forma diferente según el nivel socioeconómico de las usuarias21.

La SC como indicador de IR es alarmante, ya que se trata de una patología prevenible, diagnosticable y fácilmente tratable. Nuestro estudio muestra una inequidad entre ambos subsectores, siendo la tasa más baja del subsector público el doble de la tasa más alta del privado (1,3 versus 0,6/1.000 nacidos vivos). Es preocupante el aumento drástico del período 2018-2020. Lamentablemente, estos son los últimos tres años de los que tenemos información, ya que los datos de 2021-2022 no han sido publicados aún y no pudimos acceder mediante pedido de acceso a la información pública. El aumento a nivel de Latinoamérica de la SC es un hecho preocupante para la Organización Mundial de la Salud, haciendo referencia a países con tasas mayores a 5/1.000 nacidos vivos22. Nuestro trabajo reveló que en 2020 la tasa en el subsector público fue de 7,1/1.000 nacidos vivos. A esto se suma la ausencia de información pública de los dos últimos años.

Mediante estos resultados primarios es admisible reflexionar y aproximarse a la posibilidad de profundizar en este tipo de estudio basado en indicadores, ampliar su número y planificar otros diseños epidemiológicos que nos permitan desarrollar y confirmar hipótesis, así como esclarecer si estas diferencias se deben solo a diferencias socioeconómicas a nivel público y privado, o existen otras debilidades en los servicios de atención a la salud vinculados a calidad y seguridad de la atención, infraestructura instalada de los servicios, redes de traslados, oportunidad y continuidad, organización de los servicios en la capital y en el interior del país, disponibilidad de camas de cuidados intensivos, que podrían ser otras causas, no pudiendo afirmar o negar a cuáles de ellas se debe.

La diferencia en estos indicadores de salud perinatal entre los dos subsectores de atención de nuestro país refleja que, a pesar de contar con un SNIS, existe una disparidad en la atención, revelando la existencia de poblaciones más vulnerables que presentan resultados desfavorables, siendo éstas un potencial blanco de las políticas sanitarias para resolverlas.