Este artículo tiene su origen en un proyecto de investigación mayor titulado Familias y centros educativos formales públicos en pandemia: un estudio a partir de los cuidados hacia niños y niñas, que contó con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República. En este escrito presentamos los resultados de un cuestionario autoadministrado por 278 familias cuyos hijos e hijas concurrieron a escuelas públicas durante el período de no presencialidad escolar por motivo de la pandemia por COVID 19 en Uruguay.

El objetivo del estudio fue analizar las experiencias de cuidados hacia niños y niñas que cursaron primer a tercer año escolar en enseñanza pública durante la suspensión de la presencialidad escolar, entre los años 2020 y 2021. Desde una perspectiva que considera los cuidados como una práctica social situada y relacionada con el sostén y reproducción de la vida, y también como trabajo material que involucra relaciones, estados y disposiciones afectivas (Batthyány, 2009; Thomas, 2011) se indagó acerca de las experiencias de cuidados durante la emergencia sanitaria, haciendo énfasis en el acompañamiento y sostén del tránsito escolar. En este marco, importa particularmente conocer los obstáculos y oportunidades identificados por los adultos para sostener la afiliación educativa de los niños y niñas en un escenario que resulta inédito para todos/as los/as involucrados/as.

El día 13 de marzo de 2020 se declara en Uruguay la emergencia sanitaria nacional tras detectarse el primer caso autóctono de COVID-19 en el país (Ministerio de Salud Pública (MSP), 2021), mientras que la enfermedad a nivel mundial, ya era considerada pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OPS y OMS, 2020). A partir de ello se establecieron medidas tendientes a evitar la propagación del virus, entre las que se destacan el cierre de fronteras, la suspensión de las actividades presenciales en todos los niveles de la educación, espacios deportivos, artísticos, culturales y oficinas públicas, y el sistema de aforo utilizado en el transporte público. En relación a la educación, la suspensión de la presencialidad implicó trasladar las actividades de enseñanza a modalidades virtuales que requirieron uso de dispositivos electrónicos y conexión a internet. Para ello, fue fundamental la política del Plan Conectividad Educativa de Informática Básica para el Aprendizaje en Línea, conocido como Plan Ceibal, implementada en Uruguay desde el año 2006 por el gobierno progresista del Dr. Tabaré Vázquez. En el marco de esta política pública, se brindan dispositivos electrónicos (tablets, laptops) de forma gratuita a niños y niñas que concurren a las escuelas públicas de todo el país. Asimismo, en el marco de esta iniciativa se creó una plataforma digital moodle de Contenidos y Recursos para la Educación y el Aprendizaje cuya sigla es CREA, que oficia como aula virtual en la enseñanza pública uruguaya. Si bien la existencia del Plan CEIBAL y la Plataforma CREA sirvieron como herramientas para mitigar el impacto de la suspensión presencial de las aulas, las personas que respondieron el cuestionario resaltan que la conexión a internet fue un factor limitante, al igual que la cantidad y tipo de dispositivo con que se contaba, especialmente en aquellos hogares con menores recursos económicos para acceder a la red o que tuvieron y tienen conexiones inestables o lentas.

Las actividades presenciales en las escuelas retornaron de forma progresiva, no lineal y tampoco homogénea, comenzando en zonas rurales a partir del 22 de abril del año 2020 y a partir del 29 de junio en el resto de las escuelas (CEPAL y UNESCO, 2020). Este proceso sufrió múltiples adaptaciones entre los años 2020-2021 a nivel de cada centro educativo, de acuerdo al incremento y disminución de casos diarios detectados por el Ministerio de Salud Pública, o a las capacidades locativas de las escuelas para mantener los aforos, entre otros elementos.

Varios estudios dan cuenta del impacto que generó el confinamiento en las familias, específicamente en la salud mental de sus integrantes, generando respuestas ansiosas, estrés, miedo, entre otras. La suspensión de la presencialidad escolar y el traslado de la educación formal al ámbito doméstico, que Dussel, Ferrante y Pulfer (2020) nominaron como domestización de la escuela, implicó para las familias la necesidad de adaptar la estructura de trabajo, enseñanza y aprendizaje a la modalidad a distancia y virtual, sin tener referencias previas de un hecho de similar magnitud. Este hecho afectó particularmente a las mujeres uruguayas, ya que según el informe de la Junta Nacional de Cuidados (2017) son quienes desarrollan el 95% de las tareas de cuidados, fundamental al tejido social y para el desarrollo de las infancias. El trabajo de cuidados es base de la sostenibilidad económica y social del país, a pesar de que históricamente ha sido un campo poco visibilizado. Este quiebre drástico implicó también un gran desafío para las/os docentes, debiendo crear y adaptar propuestas pedagógicas y didácticas a través de la educación a distancia y/o en contextos híbridos. El relevamiento realizado en Uruguay por Garrido, Iervolino y Amigo (2020) da cuenta de las valoraciones y percepciones del cuerpo docente sobre los efectos del confinamiento en los niños y niñas, sobre la información que han podido obtener acerca de las necesidades y obstáculos que han tenido para acompañar las tareas, así como también de las medidas educativas en el reintegro escolar. Señalan que las propuestas educativas implementadas fueron muy dispares, en particular las que ofrecieron los centros de la órbita pública, evidenciando una brecha importante entre el sector público y el privado, en beneficio de este último. En este artículo se comparten resultados obtenidos a partir de la aplicación de un cuestionario autoadministrado por referentes familiares de niños y niñas, que constituyó un primer momento de la estrategia metodológica planteada de acuerdo a los objetivos de la investigación. Son insumos que visibilizan las condiciones concretas en que familias, niños y las niñas crecieron y se desarrollaron en la no presencialidad escolar, así como de las vicisitudes que atravesaron en relación a las posibilidades de afiliación educativa en contexto pandémico.

Método

En relación a los aspectos éticos, se tomaron los criterios establecidos en el Decreto Nro. 158/019 del Poder Ejecutivo (Uruguay, Comisión Nacional de Ética en Investigación, 2019), y los requisitos exigidos por el Comité de Ética de la investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Todas las personas participantes recibieron una hoja de información y el consentimiento informado cuyos términos fueron aceptados. Asimismo, contaron con el correo electrónico de la responsable del proyecto para realizar cualquier consulta.

Se trata de un estudio cualitativo que permitió indagar en profundidad sobre la experiencia transitada por quienes participaron de la investigación y que optó por una estrategia investigativa que combinó diferentes técnicas de recolección de datos para responder a las preguntas de investigación.

En una primera instancia se implementó un cuestionario autoadministrado, como técnica exploratoria que permitió aproximarnos al campo de estudio. Se utilizó un formulario para respuestas online Google Forms. La difusión del cuestionario se realizó a través del colectivo Familias Organizadas de la Escuela Pública (FOEP), redes institucionales de la Facultad de Psicología y redes personales y profesionales de las integrantes del equipo de investigación. Los criterios de inclusión fueron: referentes familiares que hayan estado a cargo del cuidado de niños y niñas que cursaron primer a tercer año en escuelas públicas, durante la no presencialidad en los años 2020 y 2021. El cuestionario estuvo activo y disponible durante 19 días, desde el 22 de junio al 10 de julio del 2022, y lo completaron 278 personas.

El análisis de los datos producidos por los cuestionarios tuvo un tratamiento cuantitativo, tomando la frecuencia de respuestas en las preguntas cerradas del cuestionario. Seguidamente se realizó un análisis cualitativo de las respuestas abiertas que se combinó con los resultados cuantitativos, siguiendo la noción de hibridación de técnicas emergentes (Hesse-Biber y Leavy, 2008). Se realizó un análisis del contenido de la información obtenida y luego una codificación que permitió ordenar y sistematizar la información obtenida, así como expandir y transformar los datos abriendo más posibilidades analíticas (Coffey y Atkinson, 1996). La estrategia de investigación cualitativa produjo categorías de análisis que emergieron en diálogo con los marcos teóricos interpretativos y en consonancia con los objetivos de la investigación. Estas categorías fueron retomadas en una segunda etapa del estudio en la realización de los grupos de discusión, haciendo del análisis una actividad reflexiva permanente, tanto en el diseño como en la recolección de datos.

Resultados

Caracterización de los participantes

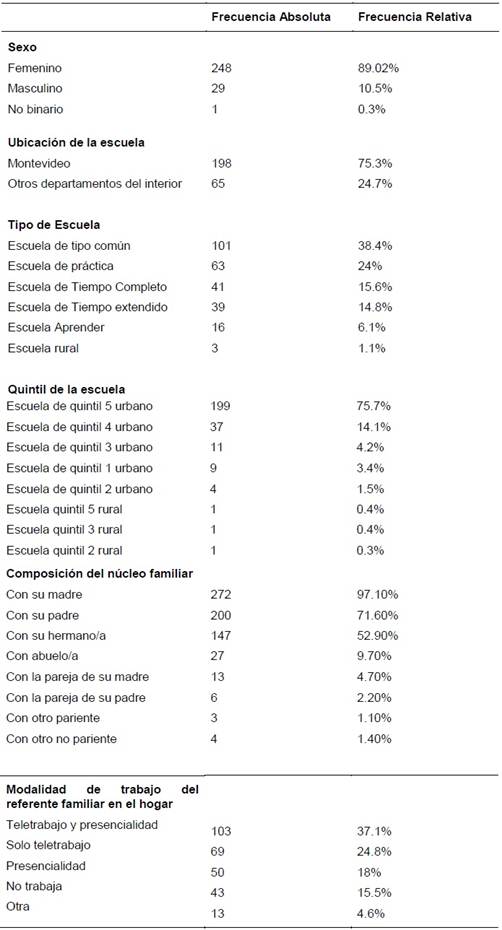

Participaron en esta etapa 278 personas, de las cuales el 89.2% fueron mujeres, el 10.5% hombres y el 0.3 % autoidentificado como no binario, como se observa en la Tabla 1. De acuerdo a los datos extraídos, un 75.3%, de los niños/as asistieron a escuelas en Montevideo y en menor porcentaje a otros departamentos del interior del país: 12.5% en Colonia, 9.1% en Canelones, 1.1% en el departamento de Artigas, 0.8% en Rocha y 0.4% en San José. En relación al tipo de Escuela, se relevaron 263 respuestas, un 38.4% asistieron a Escuelas Urbanas de tipo común, 24% a Escuela de Práctica, 15.6% a escuelas de Tiempo completo, 14.8% de Tiempo extendido, 6.1% Escuelas Aprender, 1.1% Escuela Rural.

En Uruguay el contexto socio cultural de las escuelas públicas es caracterizado por quintiles, para ello se divide el total de escuelas en 5 grupos de igual cantidad, de acuerdo al contexto sociocultural en que esté ubicada la misma. Así, el Quintil 1 agrupa al 20% de las escuelas de contexto más vulnerable, y el Quintil 5 al 20% de las de contexto menos vulnerable. De acuerdo a la ubicación de las escuelas por quintiles y siguiendo los parámetros aportados por el Monitor Educativo de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, se obtuvo que el 75.7% asiste a Escuelas del Quintil 5 urbano, 14.1 % Quintil 4 urbano, 4.2% a Quintil 3 urbano, 3.4% a Quintil 1 urbano, 1.5% a Quintil 2 urbano, 0.4% a Quintil 5 rural, 0.4% a Quintil 3 rural, 0.3% a Quintil 2 rural. Con respecto a la composición del grupo familiar, se observa que un 97.1 % de los niños y niñas convivieron con su madre, el 71.6% con su padre y el 52.0% con sus hermanos. El 9.7% de las personas indicaron que los niños y niñas convivieron con un abuelo o abuela.

En relación a la modalidad de empleo de las personas que respondieron el cuestionario, el 37.1% manifestó que durante la suspensión de la presencialidad escolar mantuvieron una modalidad que combinó teletrabajo y presencialidad. El 24.8% plantearon que estuvieron únicamente en modalidad de teletrabajo, el 18% que mantuvieron una modalidad de trabajo presencial y el 15.5% que no trabajaron.

De acuerdo a los datos obtenidos la mayoría de los hogares posee una estructura nuclear (madre, padre e hijos/as). Los/as abuelos/as que constituyen figuras de apoyo para la realización del trabajo de cuidados durante la pandemia son mencionados con frecuencia poco significativa. En lo que respecta a otros integrantes del hogar, se mencionan en un 4.7% pareja de la madre, 2.2% pareja del padre, 1.4% otro no pariente y 1.1% otro pariente.

El 85% de las familias no identificaron cambios en la integración y/o dinámicas familiares, y un 15% sí. Los cambios aludidos refieren a separaciones de pareja, pérdidas por fallecimiento y embarazos, nacimientos, mudanzas y traslados temporarios de los/as niños/as a casas de abuelos/as. Dentro de los cambios encontrados en las dinámicas familiares cotidianas aparecen las dificultades para organizar teletrabajo y convivencia con los/as hijos/as en espacios reducidos, así como para participar de las actividades escolares a distancia (encuentros por Zoom, por ejemplo).

Propuestas educativas implementadas desde el sistema educativo y acompañamiento por parte de las familias

En esta sección del formulario se indagó acerca de las modalidades en que se implementan las propuestas educativas ofrecidas por la escuela, y se preguntó quiénes y cómo acompañaron las mismas. En lo que respecta a las propuestas implementadas desde las escuelas, un 96.8% mencionan la plataforma CREA de ANEP; un 73.7% refieren a clases sincrónicas por Zoom, un 24.8% alude al envío de tareas por WhatsApp, y un 3.2% el correo electrónico.

En lo que refiere a quién o quiénes acompañaron las propuestas educativas desde los hogares, el formulario de encuesta admitía la selección de más de una opción. De esta forma, se halla que en un total de 278 respuestas, 266 señalan que las propuestas educativas fueron acompañadas por las madres de los/as niños/as, lo que representa un 95.7% de las personas participantes. En un 54.7% el acompañamiento también fue realizado por el padre de los/as niños/as. Por otro lado, en un 12.9% se señala la presencia de abuelas o abuelos, y con el mismo porcentaje hermanas o hermanos. Porcentajes menores estuvieron relacionados con el acompañamiento realizado en una institución pública que ofrece cuidados de 24 horas a niños y niñas, así como maestras particulares y otros parientes. La última pregunta de esta sección refería a ¿cómo acompañaron la propuesta educativa durante la no presencialidad escolar? presentando como opciones de respuestas: satisfactoriamente, con algunas dificultades, con muchas dificultades, no logramos acompañar. De las 278 respuestas obtenidas, un 47.8% responde haber contado con algunas dificultades, un 39.9% acompañaron la propuesta educativa de forma satisfactoria. A su vez, un 11.5% manifiesta muchas dificultades, y un 0.7% manifestaron no haber podido acompañar la propuesta.

En un campo abierto era posible añadir señalamientos sobre las dificultades encontradas, el cual fue completado por un 70.5 % de los participantes. Al respecto, se señalan las siguientes: problemas de conectividad, cantidad de tareas, dificultad para comprenderlas y/o explicar o enseñar determinados contenidos, falta de herramientas tecnológicas necesarias (computadora, tablet, celular, etc.), falta de tiempo de los adultos y limitaciones de espacio físico en la vivienda. En lo que refiere entonces a las dificultades mencionadas por las participantes se relacionan en un 30.9% con la propuesta educativa (exceso de tareas, pocas tareas o dificultad de las maestras para comunicar consignas a través de las plataformas), en un 28.8% con dificultades por no contar con herramientas pedagógicas (no saber cómo explicar o enseñar a sus hijos), en un 8% por no tener conocimiento sobre el uso de herramientas tecnológicas, en un 16.8% por problemas en la conectividad del hogar y en un 13.1% por limitaciones en la disponibilidad y organización del tiempo y espacio del hogar para realizar las tareas.

En cuanto a actividades no escolares realizadas con los niños y niñas en los hogares durante el confinamiento, los adultos referentes mencionaron: juegos y actividades lúdicas en un 42%, 15.3% manualidades como dibujo y pintura, 13.7% actividades culinarias relacionadas al “cocinar juntos”,11.8% plantean haber realizado actividades al aire libre, 6.9% mirar películas, 4.7% lectura, 4% deportes y 1.6% respondieron que ninguna actividad.

Aproximación a los sentidos que toma la experiencia

En la última sección del cuestionario se incluyeron dos ítems abiertos. En el primero se proponía elegir tres palabras que representaran la experiencia de cuidados en pandemia. En el segundo, y siendo el cierre del cuestionario, se invitaba a expresar lo que desearan respecto al tema en cuestión.

En relación con el primer ítem el objetivo fue conocer las palabras que las personas escogen para referir y dar sentido a la experiencia de cuidados de sus hijos/as en un contexto tan particular donde los pragmatismos de la vida cotidiana se vieron modificados o interrumpidos. Al registrar y graficar la frecuencia de las palabras escogidas, se observa que la palabra que aparece con mayor frecuencia es paciencia. Luego de ello, en orden decreciente se menciona: estrés, tiempo, agotamiento, agotador, amor, aprendizaje, cansancio, frustración, compromiso, contención, desafío, responsabilidad, ansiedad, creatividad. Las palabras que aparecen con menor frecuencia fueron: organización, miedo, compromiso, motivación, interacción.

Al cualificar las palabras, agrupándolas por su connotación gratificante o por su asociación con formas de malestar o esfuerzo, se visualiza que un 53.9% asocia la experiencia con aspectos que pueden ser considerados como positivos o de oportunidad, mientras que un 39.8% alude a vivencias que pueden ser significadas como displacenteras o negativas.

En relación con la segunda pregunta “¿Le gustaría decir algo más?”, cuya respuesta era opcional, se procesaron 63 respuestas en total, las mismas hicieron alusión a: dificultades familiares de distinta naturaleza (22 respuestas), comentarios vinculados al acompañamiento educativo realizado en este período (16 respuestas), comentarios vinculados a la salud mental de niños y niñas (13 respuestas) y finalmente respuestas que aludían a los aspectos positivos de la experiencia de pandemia (12 respuestas). De la información obtenida en este último ítem se destaca en primer lugar la importancia otorgada a la función de las maestras como nexo entre la escuela y las familias ante la suspensión de la presencialidad, y seguidamente la preocupación por la salud mental de niños y niñas vinculada a múltiples manifestaciones sintomáticas (ansiedad, alteraciones del sueño, del apetito, angustias, miedos). Las respuestas a estas dos preguntas fueron un aporte clave para la investigación ya que hicieron visibles sentidos del cuidado en pandemia que complementan la elección de palabras en torno a la experiencia de cuidar, así como de problemáticas emergentes en torno a la temática planteada.

Discusión

Mujeres cuidadoras y sentidos de los cuidados

Como primer elemento a señalar se destaca que las personas que completaron el cuestionario fueron en una amplia mayoría mujeres. El interés manifiesto por responder a cuestiones vinculadas a cuidados y acompañamiento educativo se podría relacionar con la construcción social sexogenérica que asocia históricamente el trabajo de cuidados de niños y niñas a las mujeres (Federici, 2013). Una investigación llevada a cabo por Espino, De los Santos y Salvador (2021) en el período de no presencialidad escolar en Uruguay, muestra que si bien la carga de cuidados aumentó para ambos géneros, mantuvo patrones de desigualdad, en tanto las mujeres destinaron más tiempo al trabajo de cuidados, en tanto aumentó el tiempo de los hijos/as en el hogar, a la vez que se reducía la presencia de otras redes de apoyo vincular, o provistas por instituciones.

En esta línea, se considera que la situación de emergencia sanitaria con la consiguiente suspensión de la presencialidad escolar, permitió visualizar el peso que actores/as externos al núcleo de convivencia tienen en las tareas de cuidados, permitiéndonos pensar los mismos desde una perspectiva colectiva y social. A los efectos del presente estudio cobran relevancia las instituciones educativas formales, no formales, las comunidades, y los servicios que provienen de políticas públicas, como parte de una red amplia de cuidados en diálogo con las familias (Marotta, 2020). Asimismo, la pérdida o suspensión de estas redes de apoyo extendidas (Conejo, Chaverri y León, 2020), así como la vulnerabilidad de abuelos y abuelas que requirieron mayores cuidados y protección (De Grande, Frasco Zuker, Gaitán y Llobet, 2022) dejó al descubierto no solo una perspectiva de interdependencia en la tarea de cuidar, sino la necesidad de desplegar nuevas estrategias para hacer sostenible la afiliación educativa de niños y niñas, entendiendo la misma como parte del ejercicio de cuidados.

En el 97.8% de los hogares los niños y niñas convivieron con sus madres durante el período estudiado, por lo tanto la madre aparece como principal figura cuidadora. Respecto a quienes se involucraron en el sostenimiento de las tareas educativas aparece que también fueron mujeres en el 95.7 % de los casos. En ese sentido, los datos nos advierten sobre la estrecha relación existente entre la figura de la mujer que materna, el trabajo de cuidados de niños y niñas, y el acompañamiento educativo como parte de esa labor de cuidados (Espino et al., 2021). El período de no presencialidad escolar fue un tiempo inédito donde madres y padres se vieron desafiadas/os en el ejercicio de las parentalidades, acompañando las actividades escolares en el hogar y organizando una nueva cotidianidad. Las exigencias y el estrés producido por esta particular coyuntura dieron lugar a distintas experiencias en torno a los cuidados. Las palabras que los participantes escogieron para dar cuenta de estas experiencias permiten ver una diversidad de sentidos en torno a las mismas. Es elocuente la asociación con la palabra paciencia, mayormente escogida y que permite colocar la necesaria capacidad de ser pacientes para cuidar a otros/as, para transitar procesos de crianzas sostenidos en el tiempo y en contextos adversos como lo fueron los meses durante el confinamiento. Las palabras ponen de manifiesto la dimensión vincular de la experiencia, signada no sólo por los vínculos familiares sino también por las relaciones establecidas con los contextos sociales en concreto donde las experiencias se desarrollaron durante este periodo.

Adaptación del espacio doméstico para el acompañamiento de las tareas escolares y laborales

La modalidad de trabajo de los adultos fue un elemento que impactó fuertemente en las dinámicas familiares, tanto en las rutinas cotidianas como en la organización del espacio doméstico. En este marco se presentaron una diversidad de situaciones, si bien en su mayoría realizaron una combinación de teletrabajo y presencialidad, otras respondieron que la modalidad exclusiva durante la no presencialidad escolar fue el teletrabajo. En número decreciente algunas mantuvieron una modalidad de trabajo presencial, y un porcentaje menor señaló no haber trabajado. En cualquiera de sus modalidades, la coexistencia de los niños y niñas sin presencialidad escolar y en casa, junto con las exigencias laborales de los/as adultos/as sumó tensiones y complejizó la organización y realización de actividades de distinto tipo: domésticas, laborales, educativas, de cuidado, entre otras. La división histórica del espacio público y privado, así como la división entre actividades productivas y reproductivas (Federici, 2018) se vieron interpeladas en una coyuntura donde a la exigencia en la articulación trabajo remunerado y no remunerado se sumaba el hecho de que debía hacerse en el espacio del hogar, agregando complejidad a una situación por demás inédita como lo fue la pandemia por COVID-19.

Acompañamiento a las propuestas educativas escolares

La información obtenida pone de manifiesto un involucramiento activo de las familias en el acompañamiento de las tareas escolares y en los procesos de aprendizaje de sus hijos e hijas durante el período de no presencialidad escolar. Expresan satisfacción por lo realizado, aún cuando mencionan dificultades de distinto tipo. Si bien el apoyo de los adultos a las tareas escolares se encuentra en el repertorio habitual de actividades de cuidado “esperables” en el contexto pre pandémico, durante la no presencialidad se reconfiguraron y generaron nuevos desafíos y exigencias. Dussel et al. (2020) denominan como domiciliación o domestización de la escuela al pasaje de lo educativo escolar al ámbito de lo doméstico producido en la pandemia. Siguiendo con este planteo, expresan que en esta nueva realidad aquello que sucedía en el establecimiento escolar, en un tiempo y lugar separado del tiempo y espacio familiar, con un cometido específico que convocaba saberes especializados, pasa a desarrollarse en el ámbito del hogar, sostenido por la digitalización y las pantallas. Así se generan cambios en los encuadres, en las formas y contenidos del aprendizaje y la enseñanza, como también en los roles asignados y las expectativas acerca de los mismos. La vivencia y posicionamiento de las familias para acompañar las trayectorias escolares de niños y niñas en este escenario de domestización de lo escolar, se relaciona con distintos factores entrelazados como ser las características de la propuesta educativa realizada por maestras y escuela (modalidad y tipo de comunicación con los niños y sus referentes, transmisión de contenidos educativos, demanda de tareas, capacidad para motivar, etc.), condiciones materiales de los hogares (conectividad, disponibilidad de dispositivos electrónicos, posibilidad de contar con espacio físico), las aptitudes y conocimientos de los/as adultos/as para comprender las propuestas escolares, así como para motivar y contener a los niños/as, y por último las disposiciones de tiempo dadas por las exigencias laborales y/o cantidad de hijos/as en el hogar, así como por la afinidad y motivación para la tarea. Todo ello se suma a los modos en que niños y niñas procesan estas realidades y las posibilidades para que el deseo de aprender y conocer se despliegue y ponga en juego (Zelmanovich, 2020).

Las maestras “desde su casa y en las casas”

En el análisis de las dificultades identificadas por los/as participantes del estudio se destaca la importancia de haber recibido orientación clara y oportuna por parte de la maestra y/o institución educativa para la utilización de la plataforma CREA, o para evacuar dudas o inquietudes acerca de las tareas que se colocaban en la misma. La relevancia de la figura de las maestras se reitera en un alto número de respuestas, haciendo énfasis en las cualidades del desempeño en su rol para facilitar o dificultar los aprendizajes. Se identifican varias respuestas en las que se valora positivamente su labor, destacando su capacidad para establecer una conexión efectiva y afectiva con los/as estudiantes, en otros casos la vivencia es de una figura ausente, en desconexión con los niños y niñas, limitándose a la corrección de tareas. Las familias señalan como una limitación el no haber contado con conocimientos o herramientas pedagógicas para enseñar o para comprender las tareas consignadas. Asimismo, el reconocimiento de esta limitación por parte de las familias permite en algunos casos conocer, re-conocer y valorar el saber específico y la tarea de las maestras. Cabe mencionar que el proceso de domiciliación y domestización al que hacemos referencia atravesó también al cuerpo docente de forma desestabilizadora, en tanto se perdió el aula como espacio seguro y privilegiado para su labor cotidiana. Para las maestras cambian radicalmente las condiciones de trabajo, se ponen en juego recursos materiales propios para adaptarse al nuevo contexto, tiempos para aprender sobre el uso y potencial de las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar su tarea, entre muchos otros aspectos (Da Silva Ramos, Fuentes Simonini, Gómez y Martín, 2022). En este escenario, uno de los desafíos mayores para mantener el vínculo educativo fue la conectividad, señalada como dificultad en el 16.8% de las respuestas, la calidad de la misma, el número de dispositivos electrónicos en el hogar y la disponibilidad de espacios para desarrollar las tareas escolares. Algunas personas manifestaron la importancia de contar con las computadoras provistas por la escuela y el acceso a internet de buena calidad, como elementos claves de esta etapa. Destacan la importancia del Plan Ceibal como una herramienta que pre-existía a la pandemia, y que alcanzó su plena utilización a partir de las necesidades generadas por la no presencialidad escolar.

Afectación en la socialización de niños y niñas, salud mental de las infancias.

La problemática de la salud mental de niños y niñas fue una de las preocupaciones identificadas por varios de los referentes familiares que completaron el cuestionario. Otros estudios plantean como el confinamiento en los hogares, la restricción de la circulación social y la suspensión de la presencialidad escolar afectó los procesos de socialización y los aprendizajes formales de niños y niñas (Garrido y González, 2020; Pedernera y Doz Costa, 2020). Asimismo, sostienen que el aislamiento generó estados de ánimo diversos, como ser tristeza, irritabilidad, ansiedad, etc. (Ares et al., 2021). Algunas de las expresiones de los/as participantes hacen referencia a distintos malestares a nivel físico y anímico en niños y niñas, que se hicieron explícitos no sólo en el confinamiento sino también en el retorno a la presencialidad. Cabe decir, que en esta etapa se realizó un pasaje desde el confinamiento en el hogar, vivenciado como lugar seguro, a una escuela donde el riesgo estaba presente y con protocolos sanitarios a cumplir ante la amenaza de contagio. En este sentido se destacan varias de las medidas obligatorias requeridas para que los/as niños/as asistieran al centro educativo (uso del tapabocas, distanciamiento dentro del aula, división de los grupos de clase en grupos más reducidos que asistían en diferentes días de la semana, entre otras). Respecto a la atención médica y psicológica, cabe destacar que desde que comenzó la pandemia en Uruguay la asistencia en salud pasó a realizarse en formato de teleasistencia en diferentes modalidades (llamadas telefónicas, videollamadas, etc.) tanto en el sector público como en el privado (Bagattini, Dogmanas, Villalba y Bernardi, 2020). La información obtenida a partir de las distintas respuestas dadas deja al descubierto la afectación que supuso la no presencialidad educativa en la salud en términos generales, ya que no solamente implicó la afectación en los aprendizajes formales sino también en la imposibilidad de compartir con otros. La restricción en la socialización impactó fuertemente en la salud mental de las infancias, etapa en la cual las relaciones que se establecen con pares cobran especial relevancia (Garrido y González, 2020). En muchas de las respuestas sistematizadas se critica la falta de atención a la salud mental en estas poblaciones, y se destaca como una dificultad importante para el sostenimiento de las propuestas educativas. Al mismo tiempo, las familias mencionan estados de desmotivación y frustración en relación al seguimiento de las propuestas, en detrimento de los aprendizajes formales.

Consideraciones finales

En el inédito escenario de emergencia sanitaria establecida en el país a partir del 13 de marzo de 2020, las rutinas, tiempos y espacios de la vida social y familiar se vieron modificadas. En los núcleos familiares con niños y niñas en edad escolar a cargo, la suspensión abrupta de la presencialidad escolar y posteriormente el gradual e intermitente retorno a las aulas, impuso desafíos particulares que fueron tramitados de acuerdo a los recursos singulares con los que cantaba cada familia en varios planos, material, vincular, afectivo, de conocimientos adquiridos.

El interés de este estudio radicó en conocer cómo se implementaron las prácticas de cuidado familiar que permitieron sostener la afiliación educativa aproximándonos a los significados de la experiencia de los adultos y adultas referentes en este tránsito. En ese marco se presentan los resultados primarios de la aplicación de un cuestionario respondido por 278 participantes. A punto de partida, de acuerdo al análisis efectuado, se constata que las prácticas de cuidados recayeron fundamentalmente en las mujeres madres, aún en aquellos hogares en los que niños y niñas convivieron con ambos progenitores, que el espacio doméstico debió reconfigurarse para dar continuidad a las actividades de trabajo remunerado de los adultos y afrontar al mismo tiempo el incremento en las tareas de cuidados cotidianos dentro de los cuales la presencia de “lo escolar” se vio intensificada. La información aportada por las familias expresa que en líneas generales acompañaron satisfactoriamente el desempeño de niños y niñas, sin por ello dejar de identificar dificultades en diferentes planos, a saber, mencionan las características de las propuestas y prácticas educativas realizadas por maestras y escuelas aludiendo a las modalidades y tipos de comunicación implementadas. Se expresan dificultades en las condiciones materiales en cuanto al acceso a buena conectividad, disponibilidad de dispositivos electrónicos en el hogar y espacios físicos adecuados para realizar las propuestas escolares sin interferencias. En otro plano de dificultades aparecen las aptitudes y capacidades de los referentes adultos para la enseñanza en el hogar, por último, mencionan dificultades materiales que refieren a la disponibilidad de tiempo dada por las exigencias laborales y la cantidad de hijos/as en el hogar. La figura de las maestras se destaca en las respuestas identificando la tarea docente como clave en el sostenimiento de la continuidad del vínculo entre niños y niñas y la escuela, además de hacer posible la transmisión de los contenidos curriculares en tiempos de suspensión de la presencialidad. Los referentes familiares identifican un saber pedagógico en las maestras que les resulta difícil de suplir en los hogares y del cual perciben la falta. La palabra paciencia sintetiza los límites a los que se vieron enfrentadas las familias en sus capacidades de contención y espera, entre otros elementos que mencionan en sus respuestas. Por último es de destacar la preocupación de los/as adultos/as referentes por el malestar físico y psíquico de las infancias, reconociendo el papel de la escuela como espacio de socialización y de cuidado entre pares y con otros adultos de la institución. Esto convoca a considerar la importancia de los cuidados no solo como prácticas atinentes a madres y padres, sino como prácticas sociales que se construyen en un entramado de interdependencias entre el Estado, las familias, el mercado, y las comunidades, entre otros.